执中守正,以心驭欲——论物质与精神的动态平衡

摘要:物质追求与精神坚守构成人类文明的双重维度。工业革命印证了物质积累推动社会进步的价值,但欲望失控也会导致生态危机与消费异化。东方智慧强调“知足常乐”的生命自觉,当代“断舍离”文化体现对精神简约的回归。实现平衡需要个人认知与社会调节相结合,在新技术革命时代更需坚守“科技以人为本”的初心,让物质发展始终服务于精神文明。这种动态平衡是人类应对未来挑战的核心智慧。

人类始终行走在物质追求与精神坚守的张力之间。从原始部落对食物的争夺到现代社会对财富的竞逐,物质需求的满足构成了文明存续的基础;而从洞穴壁画的艺术萌芽到数字时代的虚拟信仰,精神世界的建构标注着人性的高度。这对看似对立的矛盾体,实则如阴阳两极般相互依存又彼此制衡,唯有以智慧驾驭欲望的烈马,方能在发展的轨道上保持平衡,实现个体与社会的永续共荣。

物质追求作为人类生存发展的原动力,其正向价值不容否定。恰似火种既能驱散蛮荒时代的黑暗,亦能灼伤失控者的手心。适度的物质积累如同春雨润泽大地,催生技术创新与社会分工,使人类挣脱匮乏困境迈向丰裕时代。工业革命的历史进程印证了资本原始积累的必要性,市场经济机制有效配置资源,将个体创造潜能转化为社会进步动能。但当物质追逐突破合理边界,便会异化为吞噬理性的怪兽。金融泡沫中的疯狂投机、奢侈品市场的符号化消费、自然环境的透支开发,无不昭示着欲望脱缰后的破坏性。此时的物质主义已非生存所需,而是沦为遮蔽精神空虚的遮羞布,使人陷入“拥有越多越感匮乏”的存在主义困境。

精神坚守恰似定海神针,为漂泊的物质之舟锚定价值坐标。东方智慧中的“知足常乐”并非消极避世,而是洞察“外物有限而人欲无穷”的生存法则后的生命自觉。颜回“箪食瓢饮不改其乐”的境界,展现的是超越物质羁绊的精神自足;陶渊明“不为五斗米折腰”的选择,诠释着尊严高于生存的智慧。这种精神底色不是否定物质价值的禁欲主义,而是确立“物为我所用而非我为物所役”的主体性原则。当代日本“断舍离”文化的兴起,正是物质丰裕时代对精神简约的回归诉求。真正的精神坚守应当如江河堤岸,既包容水流奔涌的活力,又防止泛滥成灾的灾难。

实现二者平衡的关键,在于构建动态调节的价值生态系统。个人层面需培育“有所为有所不为”的清醒认知:企业家创造财富的同时恪守商业伦理,科学家探索未知时严守科研规范,普通人在消费升级中保持理性判断。社会机制更要发挥调节作用,通过税收杠杆缩小贫富差距,用环保法规约束企业行为,借文化政策滋养艺术创作。就像中医理论中的“扶正祛邪”,既要培补精神正气以增强免疫力,也要疏通物质欲望的瘀堵之处。这种动态平衡绝非静态妥协,而是在发展中调整、在调整中发展的螺旋上升过程。

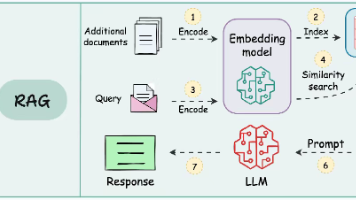

站在人类文明新的十字路口,我们比任何时候都更需要这种平衡智慧。人工智能正在重塑生产方式,区块链冲击传统金融,元宇宙模糊现实边界,新技术革命既开辟着前所未有的发展空间,也制造着更深层的不确定性。面对基因编辑技术的伦理挑战、太空开发的资源争议、算法推荐的茧房效应,唯有坚守“科技以人为本”的初心,秉持“义利相兼”的商业伦理,才能让物质进步始终运行在精神文明的主航道上。正如敦煌莫高窟的壁画所示,飞天神女手持莲花翱翔于祥云之上,那既是物质世界的瑰丽想象,更是精神境界的诗意栖居。

实现物质与精神的和谐统一,本质是重构二者关系——让物质成为滋养精神的土壤,而非禁锢灵魂的牢笼;使精神成为引导物质的灯塔,而非逃避现实的借口。以下是具体路径:

一、个体层面:修炼“知行合一”的生命状态

1️⃣ 建立清醒的价值坐标系

✅ 操作示例:每月进行“财务-意义”复盘

- 列出当月主要收支项目 → 标注哪些消费纯粹满足生存需求(房租/伙食),哪些属于身份焦虑驱动(奢侈品/无效社交)

- 追问三项关键问题:“这项支出是否增强了我的核心竞争力?”“是否改善了重要关系?”“是否带来持久幸福感?”

- 根据答案调整预算结构,逐步压缩纯消耗性开支,向自我投资倾斜。

2️⃣ 创造“有意义”的物质体验

🎨 实践方案:将消费转化为创造

- 用手工制作替代部分商品购买(烘焙面包代替网红蛋糕店打卡)

- 参与众筹支持小众艺术家的作品而非盲目追逐爆款潮牌

- 把旅行经费分出30%用于深度文化体验(住民宿学做当地菜/拜访手工匠人)

⇨ 转化逻辑:当物质载体承载你的劳动、审美和情感投射时,物品就升华为精神容器。

3️⃣ 培育“过程导向”的幸福能力

⏳ 行动框架:给每个目标设置双重奖励机制

| 传统模式 | 升级模式 |

|---|---|

| 升职加薪→买车庆祝 | 完成项目阶段性目标→给自己写封嘉奖信+团队庆功下午茶 |

| 减肥成功→买新衣 | 连续运动30天→捐赠旧衣给慈善机构+报名半程马拉松 |

| 考试成绩提升→玩游戏 | 掌握某个知识点→用它解决一个实际问题+绘制知识图谱 |

| ⇨ 底层逻辑:把结果性快乐转化为成长性愉悦,打破“得到-空虚-再索取”的死循环。 |

二、社会系统:构建“双向滋养”的支持网络

4️⃣ 企业革新商业模式

🏢 先锋案例借鉴:

- Patagonia(户外品牌):销售二手修复衣物获得的佣金全部捐给环保组织 → 顾客既是消费者又是环保参与者

- TOMS Shoes:每售出一双鞋就捐赠一双给贫困儿童 → 商业行为直接链接公益价值

- B Corp认证体系:要求企业在盈利能力、社会责任、环境影响间取得平衡 → 重新定义“好公司”标准。

5️⃣ 社区营造共生生态

🌿 落地场景设计:

- “时间银行”互助平台:年轻人教老人使用智能手机,老人帮双职工家庭接送孩子,技能交换取代金钱交易

- 共享菜园计划:居民认领地块种植蔬果,收成按劳分配+多余捐赠社区食堂 → 土地连接邻里情感

- 旧物改造工坊:废弃家具经设计师指导变成艺术品,收益用于社区图书馆建设 → 垃圾变资源+美学启蒙。

6️⃣ 教育重塑认知范式

📚 课程改革方向:

- 中小学开设“需求诊断”实践课:带学生调研环卫工人真实需求,用3D打印技术定制扫帚把手 → 培养同理心+动手能力

- 高校设立“幸福经济学”专业:研究GDP增长与国民幸福感曲线背离现象,探索后物质时代的经济模型

- 企业培训增加“意义建构”模块:帮助员工在KPI之外找到工作成果的社会价值锚点。

三、文明演进:迈向“有限增长”的新范式

7️⃣ 科技赋能可持续生活

⚡️ 创新突破点:

- 区块链溯源系统:扫描二维码即可查看农产品从种子到餐桌的全流程碳排放量

- AI穿搭顾问:根据现有衣橱推荐搭配方案,减少重复购买需求

- 模块化建筑技术:可拆卸重组的预制房屋,适应人生阶段变化需求。

8️⃣ 文化迭代价值叙事

📖 故事再造工程:

- 改编经典童话《渔夫与金鱼》:重点刻画主人公意识到朴素生活珍贵的心理转变,而非单纯惩罚贪欲

- 拍摄纪录片《物的旅程》:跟踪一件衬衫从棉花田到垃圾填埋场的生命周期,引发观众反思快时尚的代价

- 发起“我的传家宝”征集活动:鼓励普通人讲述老物件背后的家族记忆,对抗一次性文化的侵蚀。

四、终极法则:把握三个辩证关系

| 对立面 | 转化路径 | 典型误区规避 |

|---|---|---|

| 节俭 VS 奢侈 | 把钱花在能产生长期价值的领域 | 避免沦为吝啬鬼或炫耀性消费 |

| 奋斗 VS 躺平 | 区分“为目标努力”和“为忙碌而忙碌” | 拒绝自我感动式的内卷 |

| 拥有 VS 体验 | 建立“物品-故事-成长”三位一体观 | 警惕收藏癖导致的生命力停滞 |

结语:真正的和谐不是非此即彼的选择,而是如中国园林艺术般——假山池沼看似随意堆砌,实则暗含天地人的精妙布局。当我们学会让物质成为精神的画布,让精神成为物质的灵魂,便能在人间烟火中修得自在圆满。

为武汉地区的开发者提供学习、交流和合作的平台。社区聚集了众多技术爱好者和专业人士,涵盖了多个领域,包括人工智能、大数据、云计算、区块链等。社区定期举办技术分享、培训和活动,为开发者提供更多的学习和交流机会。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)