探索大数据行式存储,解锁数据无限可能

好的,作为一名资深软件工程师和技术博主,我很乐意为你撰写一篇关于“探索大数据行式存储,解锁数据无限可能”的深度技术博客文章。这篇文章将采用“深度剖析/原理讲解型”结构,力求达到10000字左右,带你全面了解行式存储的方方面面。探索大数据行式存储,解锁数据无限可能引言在数据驱动决策的时代,数据已成为企业最宝贵的战略资产之一。随着物联网、云计算、人工智能等技术的飞速发展,数据量正以前所未有的速度爆炸式

好的,作为一名资深软件工程师和技术博主,我很乐意为你撰写一篇关于“探索大数据行式存储,解锁数据无限可能”的深度技术博客文章。这篇文章将采用“深度剖析/原理讲解型”结构,力求达到10000字左右,带你全面了解行式存储的方方面面。

探索大数据行式存储,解锁数据无限可能

引言

在数据驱动决策的时代,数据已成为企业最宝贵的战略资产之一。随着物联网、云计算、人工智能等技术的飞速发展,数据量正以前所未有的速度爆炸式增长,我们已然身处“大数据”时代。面对海量、多样、高速产生的数据,如何高效、可靠、经济地存储和管理这些数据,成为了所有组织和技术人员面临的核心挑战。

数据存储是大数据处理 pipeline 的基石,其选择直接影响数据处理的效率、成本以及最终能从数据中挖掘出的价值。在众多数据存储技术和范式中,行式存储(Row-oriented Storage)作为一种历史悠久且应用广泛的存储模式,在大数据领域依然扮演着不可或缺的角色。

背景介绍:

当我们谈论数据存储时,行式存储和列式存储(Column-oriented Storage)是两种最基本也最常被对比的存储架构。行式存储,顾名思义,是将数据按照行(Record/Tuple)的方式进行组织和存储。每一行数据包含了一个实体的完整信息,这些行数据在物理介质上通常是连续或按某种顺序排列的。

核心问题:

在大数据语境下,行式存储究竟是什么?它的工作原理是怎样的?与其他存储范式相比,它有哪些独特的优势和不可避免的局限?在众多新兴的大数据技术层出不穷的今天,行式存储是否依然具有生命力?它适用于哪些典型的大数据应用场景?又该如何选择和优化行式存储系统以应对大数据的挑战,从而“解锁数据无限可能”?

文章脉络:

本文将围绕这些核心问题,带你踏上探索大数据行式存储的旅程。我们将从数据存储的基本概念出发,深入剖析行式存储的核心原理与架构;探讨其在大数据环境下的优势、局限性以及适用场景;介绍主流的大数据行式存储技术及其特性;并分享一些行式存储的最佳实践与优化策略。最后,我们将展望行式存储在未来大数据技术发展趋势中的地位和演进方向。

希望通过本文的阅读,你能对大数据行式存储有一个全面、深入的理解,并能在实际工作中更好地运用行式存储技术来管理和挖掘数据价值。

一、数据存储的基石:从数据模型到存储范式 (约1200字)

在深入探讨行式存储之前,我们有必要先回顾一下数据存储的基础知识,理解数据模型如何影响存储方式,以及存储范式的演进历程。这将帮助我们更好地定位行式存储在整个数据生态中的位置。

1.1 数据的重要性与数据存储的挑战

数据是信息的载体,是决策的依据,是创新的源泉。从简单的文本记录到复杂的多媒体文件,从结构化的交易数据到非结构化的社交媒体流,数据的形态和规模不断演变。随着数据量的激增(Volume)、数据类型的多样化(Variety)、数据产生和处理速度的加快(Velocity)以及对数据真实性和价值密度(Veracity & Value)的要求,传统的数据存储和管理方式面临着前所未有的挑战:

- 海量数据存储: 如何经济高效地存储PB甚至EB级别的数据?

- 高效数据访问: 如何在海量数据中快速定位和获取所需信息?

- 数据一致性与可靠性: 如何保证数据在并发读写、系统故障情况下的准确性和完整性?

- 数据安全与隐私: 如何防止数据泄露、丢失或被篡改?

- 扩展性与灵活性: 如何方便地扩展存储容量和性能,以适应业务的快速变化?

这些挑战推动着数据存储技术的不断创新和发展。

1.2 数据模型:数据的抽象表示

数据模型是对现实世界数据特征的抽象描述,它定义了数据的结构、数据之间的关系以及对数据的操作。数据模型是数据库系统的核心,它决定了数据如何组织、存储和操作。常见的数据模型包括:

- 层次模型(Hierarchical Model): 以树状结构组织数据,节点之间是一对多的关系。如早期的IBM IMS。

- 网状模型(Network Model): 以图状结构组织数据,节点之间可以是多对多的关系。如CODASYL。

- 关系模型(Relational Model): 由E.F. Codd于1970年提出,将数据组织成二维表格(关系)的形式,通过主键和外键建立表之间的联系。关系模型以其简洁性、逻辑性和强大的查询能力(SQL)成为了主流的数据模型,支撑了Oracle, MySQL, PostgreSQL等关系型数据库(RDBMS)的辉煌。

- 面向对象模型(Object-Oriented Model): 将数据和操作数据的方法封装为对象,支持继承、多态等面向对象特性。

- 半结构化数据模型(Semi-structured Model): 数据具有一定的结构,但不严格遵循关系模型的固定 schema,如XML、JSON。

- NoSQL模型: 并非特指某一种模型,而是对非关系型数据存储技术的统称,包括键值(Key-Value)模型、文档(Document)模型、列族(Column-Family)模型、图(Graph)模型等。它们旨在解决关系模型在大规模数据、高并发访问、高可用性等方面的局限性。

数据模型为我们提供了一种思考和组织数据的方式,而存储范式则关注如何将这些抽象的数据模型映射到物理存储介质上。

1.3 存储范式:数据的物理组织方式

存储范式(Storage Paradigm)指的是数据在物理存储介质(如硬盘、SSD)上的组织、布局和访问方式。它直接影响系统的性能、可扩展性、成本和适用场景。根据数据在物理层面的组织粒度和顺序,主要的存储范式包括:

- 行式存储(Row-oriented Storage): 将一行数据的所有列值连续地存储在一起。

- 列式存储(Column-oriented Storage): 将同一列的所有行值连续地存储在一起。

- 混合存储(Hybrid Storage): 结合了行式和列式存储的特点,试图取其所长,补其所短。例如,Google的Spanner/F1,以及一些支持行列混合存储的新型数据库。

- 面向对象存储(Object Storage): 将数据封装为对象,每个对象包含数据本身、元数据和一个唯一标识符,通常用于存储非结构化或半结构化数据,如图片、视频、文档等。

除了以上主要范式,还有如基于日志的存储(Log-structured Storage)、时序数据库特有的时间序列存储等。

行式存储和列式存储是两种最基础也最广泛使用的存储范式,尤其在结构化和半结构化数据存储领域。它们各有侧重,适用于不同的应用场景。在接下来的章节中,我们将把焦点完全放在行式存储上。

1.4 从数据模型到存储范式的映射

数据模型和存储范式之间存在着密切的联系,但它们是不同层面的概念。数据模型定义了数据的逻辑结构和关系,而存储范式定义了数据在物理介质上的布局。

- 关系模型与行式存储: 传统的关系型数据库(RDBMS)如MySQL, PostgreSQL, SQL Server等,大多采用行式存储。这是因为关系模型中的“元组”(Tuple)或“记录”(Record)与行式存储中的“行”(Row)概念天然契合,一行记录包含了一个实体的完整属性。

- 关系模型与列式存储: 虽然关系模型最初与行式存储绑定,但后来也出现了基于列式存储的关系型数据库(如C-Store, Vertica),它们依然支持SQL查询和关系代数操作,但在物理存储上采用列式组织以优化分析查询。

- NoSQL模型与存储范式:

- 键值模型: 可以是行式(如某些KV数据库将Value视为一个完整的行记录)或更简单的存储结构。

- 文档模型: 如MongoDB,通常将一个完整的文档(如JSON对象)作为一行进行存储,本质上也是行式存储的一种扩展,因为每个文档包含了一个实体的完整信息。

- 列族模型: 如HBase, Cassandra,虽然名字中有“列”,但它实际上是一种多维的键值存储,其存储结构介于行式和列式之间,可以看作是行式存储的一种变体,支持按行键快速定位,并可以灵活地添加列。

理解这种映射关系有助于我们根据具体的数据模型和应用需求选择合适的存储范式和存储系统。

二、行式存储的核心原理与架构剖析 (约2200字)

行式存储是一种直观且历史悠久的数据存储方式。在本节中,我们将深入探讨行式存储的定义、核心特征、内部工作机制以及典型的架构。

2.1 什么是行式存储?

行式存储(Row-oriented Storage) 是一种将数据按行(Row)为基本单位进行组织和存储的方式。在行式存储中,一条完整的记录(或元组)的所有字段(或列)的值被连续地存储在物理介质的相邻位置。

想象一个电子表格,每一行代表一个实体(如一个用户、一笔交易),每一列代表一个属性(如用户名、交易金额)。在行式存储中,当你保存这个电子表格时,第一行的所有单元格数据会被挨个儿存放在一起,然后是第二行的所有单元格数据,依此类推。

逻辑视图 vs. 物理存储:

- 逻辑视图: 在数据库中,我们看到的是一张张二维表,行代表记录,列代表属性。

- 物理存储: 行式存储将表中的每一行数据作为一个连续的物理块进行存储。

例如,一个简单的“用户表”(Users)包含ID (INT)、Name (VARCHAR)、Age (INT)、Email (VARCHAR) 四个字段。两条记录:

| ID | Name | Age | |

|---|---|---|---|

| 1 | Alice | 30 | alice@example.com |

| 2 | Bob | 25 | bob@example.com |

在行式存储中,它们在磁盘上的物理存储可能类似(简化表示,不考虑实际存储格式和元数据):

[1][Alice][30][alice@example.com][2][Bob][25][bob@example.com]

或者按页(Page)组织,每页存放多行:

Page 1: [1][Alice][30][alice@example.com][2][Bob][25][bob@example.com]Page 2: [3][Charlie][35][charlie@example.com]...

2.2 行式存储的核心特征

基于上述定义,行式存储具有以下核心特征:

- 数据按行聚集: 同一行的所有列数据物理上相邻存储。这使得读取一整行数据非常高效。

- 面向记录的访问模式: 天然适合以记录(行)为单位的操作,如插入一条新记录、更新一条记录的多个字段、删除一条记录、查询一条或多条完整记录。

- 固定或可变Schema(视具体实现): 传统关系型行式数据库通常有严格的固定Schema,而一些现代行式存储系统(如文档数据库)支持更灵活的可变Schema。

- 行级独立性(逻辑上): 每行记录在逻辑上是独立的实体,拥有唯一的标识符(如主键)。

2.3 行式存储的内部工作机制

为了高效地管理数据,行式存储系统通常包含以下关键组件和机制:

-

2.3.1 数据组织与存储结构

- 页(Page)/块(Block): 磁盘I/O操作通常以块(如512字节、4KB、8KB、16KB)为单位。行式存储系统会将数据组织成更大的“页”(Page),页是数据库与磁盘交互的基本单位。一个页中可以包含多行记录。页的大小通常是磁盘块大小的整数倍,例如4KB、8KB、16KB、32KB等。选择合适的页大小对性能有重要影响:

- 较大的页可以减少I/O次数,但可能导致不必要的数据加载(读取一行时需加载整个页)和内存占用。

- 较小的页可以减少不必要的数据加载,但会增加I/O次数和元数据开销。

- 行格式(Row Format): 定义了一行数据在页内如何具体组织,包括字段的顺序、数据类型的编码、NULL值的表示、变长字段的处理等。例如,MySQL的InnoDB存储引擎就有Compact、Redundant、Dynamic等行格式。

- 定长字段(Fixed-length Fields): 如INT、DATE等,长度固定,易于计算偏移量。

- 变长字段(Variable-length Fields): 如VARCHAR、TEXT等,长度不固定。行格式需要记录其实际长度和偏移量。

- 页头(Page Header)与页尾(Page Trailer): 页头包含页的元数据,如页类型、页号、校验和、空闲空间指针、行计数等。页尾通常包含校验和等信息,用于检测页的完整性。

- 行目录(Row Directory): 在页内,通常会维护一个行目录,记录每一行数据在页内的偏移量和长度,方便快速定位页内的行。

- 页(Page)/块(Block): 磁盘I/O操作通常以块(如512字节、4KB、8KB、16KB)为单位。行式存储系统会将数据组织成更大的“页”(Page),页是数据库与磁盘交互的基本单位。一个页中可以包含多行记录。页的大小通常是磁盘块大小的整数倍,例如4KB、8KB、16KB、32KB等。选择合适的页大小对性能有重要影响:

-

2.3.2 数据写入(Write)流程

- 定位页: 根据表空间、段、区等逻辑结构,找到适合插入新行的页。优先选择有空闲空间的已有页,若无则分配新页。

- 行格式化: 将用户提交的记录按照行格式进行编码。

- 写入页: 将格式化后的行数据写入页的空闲空间,并更新行目录和页头信息(如空闲空间大小、行计数)。

- 事务日志(Write-Ahead Logging - WAL): 为保证数据一致性和故障恢复能力,行式存储系统(尤其是支持事务的)通常采用WAL机制。即在将数据持久化到数据页之前,先将修改操作记录到事务日志中。这样,即使数据页写入过程中发生故障,系统重启后也可以通过重做日志(Redo Log)恢复数据。

- 页刷新(Page Flushing): 内存中的脏页(被修改但未写入磁盘的页)会在适当的时机(如达到一定数量、事务提交、系统空闲或 checkpoint 触发时)被后台线程异步刷新到磁盘。

-

2.3.3 数据读取(Read)流程

- 解析查询: 理解用户查询意图,确定需要读取哪些表、哪些行、哪些列。

- 索引查找(如果有合适索引): 通过索引(如B+树索引)快速定位到包含目标行的页。如果没有索引,则可能需要进行全表扫描(Table Scan / Sequential Scan)。

- 页加载: 将包含目标行的页从磁盘加载到内存缓冲区(Buffer Pool)。

- 行定位与提取: 在内存页中,通过行目录找到具体行的位置,提取该行数据,并根据查询要求过滤不需要的列(Projection)。

- 结果返回: 将提取和过滤后的数据返回给用户。

-

2.3.4 索引(Indexing)机制

索引是行式存储中提高查询性能的关键。没有索引,查询可能需要扫描整个表,效率极低。行式存储常用的索引结构有:- B+树索引: 最常用的索引类型,适用于范围查询和点查询。B+树将索引键值有序排列,叶子节点存储指向数据行的指针(或数据行本身,聚簇索引)。

- 哈希索引: 适用于等值查询,通过哈希函数将键值映射到哈希桶,查找速度快,但不支持范围查询。

- 位图索引(Bitmap Index): 适用于低基数(Cardinality)的列,用位图表示键值与行的对应关系,适合做列的组合查询和集合操作。

- 全文索引(Full-text Index): 用于对文本内容进行分词和索引,支持文本搜索。

行式存储中,索引通常是基于行的主键或其他列构建的,目的是快速找到满足条件的行的物理位置。

-

2.3.5 事务与并发控制

对于支持事务的行式存储数据库(如大多数RDBMS),事务的ACID特性(原子性Atomicity、一致性Consistency、隔离性Isolation、持久性Durability)是核心保证。- 锁机制(Locking): 如行级锁、表级锁、页级锁,用于控制多个事务对共享资源的并发访问,防止脏读、不可重复读、幻读等问题。

- 多版本并发控制(MVCC - Multi-Version Concurrency Control): 许多现代行式存储引擎(如InnoDB)采用MVCC。它通过为每行数据维护多个版本,使得读写操作可以不加锁地并发执行,提高了并发性能。读操作可以访问数据的一个一致性快照,而写操作则创建新的版本。

- 隔离级别(Isolation Levels): 定义了事务之间的隔离程度,如读未提交(Read Uncommitted)、读已提交(Read Committed)、可重复读(Repeatable Read)、串行化(Serializable)。

-

2.3.6 日志(Logging)与恢复(Recovery)

- 重做日志(Redo Log): 记录了数据修改的操作,用于在系统崩溃后重做已提交但尚未写入数据文件的修改。

- 回滚日志(Undo Log): 记录了数据修改前的状态,用于在事务回滚或MVCC中提供旧版本数据时进行撤销操作。

- 检查点(Checkpoint): 定期将内存中已提交的脏页刷新到磁盘,并记录此时的日志位置。发生故障时,只需从最近的检查点开始重做日志,而不必重做整个日志,加快恢复速度。

2.4 行式存储的逻辑架构示例

以典型的关系型数据库为例,行式存储的逻辑架构通常包含:

- 数据库(Database): 最高级别的逻辑容器,包含多个表。

- 表空间(Tablespace): (在某些数据库中,如Oracle、PostgreSQL)是存储表数据和索引的逻辑单元,可以对应到一个或多个物理文件。

- 表(Table): 由行和列组成的二维结构,是用户操作的主要对象。

- 段(Segment): 表和索引在物理存储上会组织成段。一个表至少对应一个数据段,每个索引对应一个索引段。

- 区(Extent): 段由多个区组成。区是由连续的页构成的分配单元。

- 页(Page)/块(Block): 数据库I/O的基本单位,如前所述。

这种层次化的逻辑架构有助于高效地管理和组织大量的行数据。

2.5 行式存储的可视化理解

为了更直观地理解行式存储的物理布局,我们可以将其想象为:

- 一本书(数据库): 包含多个章节(表)。

- 一个章节(表): 包含多页纸(数据页)。

- 一页纸(数据页): 上面打印了多行文字(数据行)。每行文字是一个完整的句子(记录),包含多个词语(字段)。这些词语连续排列,组成句子。页的顶部可能有页码、章节名(页头元数据)。

当你想阅读一个完整的句子(读取一行记录)时,你可以快速翻到那一页,然后找到那个句子,一次性读完。但如果你只想找出所有句子中某个特定的词语(查询某一列的值),你可能需要逐页、逐行地扫描,效率相对较低。

三、行式存储的优势与局限性 (约1800字)

行式存储之所以被广泛应用,特别是在传统数据库领域,源于其固有的优势。然而,在大数据时代,面对新的应用场景和挑战,行式存储也暴露出一些局限性。客观地认识这些优势和局限性,是我们正确选择和使用行式存储的前提。

3.1 行式存储的显著优势

-

3.1.1 高效的整行数据读写

这是行式存储最核心的优势。由于一行数据的所有字段在物理上是连续存储的,当需要读取或写入一整条记录时,行式存储可以通过一次或少量几次I/O操作完成。这对于需要频繁访问完整记录的操作非常高效。- 插入(Insert): 新记录作为一个整体写入空闲的存储位置,操作简单高效。

- 更新(Update - 整行或多字段): 如果更新涉及一行中的多个字段,行式存储可以在找到该行后一次性完成修改(如果行大小不变且空间足够)。

- 删除(Delete): 定位到行后,标记删除或直接移除该行(及其在索引中的引用)。

- 查询(Query - 返回整行或大部分字段): 当查询需要返回一条或多条记录的大部分甚至全部字段时,行式存储能有效减少I/O次数。

-

3.1.2 优异的事务支持能力

传统的行式存储数据库(RDBMS)在事务处理方面经过了数十年的优化,对ACID特性提供了强大且成熟的支持。- 原子性与一致性: 通过事务日志(WAL)、回滚机制确保事务要么全部成功,要么全部失败,保持数据的一致性。

- 隔离性: 通过锁机制(行锁、表锁)和MVCC等并发控制手段,保证多个事务并发执行时的相互隔离,避免干扰。

- 持久性: 通过将事务日志和数据页刷新到稳定存储,确保已提交事务的结果不会因系统故障而丢失。

这使得行式存储非常适合处理要求高可靠性和数据一致性的联机事务处理(OLTP)场景,如银行转账、订单处理、库存管理等。

-

3.1.3 数据模型的直观性与易用性

行式存储与现实世界中的实体概念(如一个用户、一笔订单)高度吻合,一条记录就是一个实体的完整描述。这种一一对应的关系使得数据模型非常直观,易于理解和设计。SQL语言的普及和标准化,也使得基于行式存储的关系型数据库易于查询和操作,降低了开发和维护的门槛。 -

3.1.4 适合OLTP(联机事务处理)工作负载

OLTP工作负载的特点是:大量的短事务、随机读写、每次操作通常涉及少量记录(单行或少量行)、需要强事务保证(ACID)。行式存储的高效单行读写、优秀的事务支持和并发控制机制,使其成为OLTP场景的理想选择。例如,电商网站的订单创建、支付处理,银行的账户交易等,都大量依赖行式存储的OLTP能力。 -

3.1.5 丰富的索引支持与查询灵活性

行式存储数据库通常提供了多种成熟的索引技术(如B+树、哈希索引、全文索引等),可以根据不同的查询模式创建合适的索引,显著提升查询性能。SQL语言提供了强大而灵活的查询能力,支持复杂的多表连接(Join)、子查询、聚合函数等操作,能够满足各种复杂的业务查询需求。 -

3.1.6 成熟的生态系统与广泛的社区支持

以MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server为代表的行式存储数据库拥有庞大的用户群体、丰富的文档资料、成熟的工具链(如ETL工具、BI工具、监控工具)和活跃的社区支持。这意味着问题更容易被解决,人才更容易获取,系统集成也更加方便。

3.2 行式存储的固有局限性

尽管行式存储有诸多优势,但在特定场景下,尤其是面对大数据分析需求时,其局限性也逐渐显现:

-

3.2.1 分析查询(OLAP)的I/O效率低下

当进行分析型查询,即只需要访问表中的少数几列,但需要扫描大量行(例如,SELECT SUM(sales) FROM orders WHERE region = 'North')时,行式存储的效率往往不高。因为它会将整行数据(包括不需要的列)都加载到内存中,然后过滤掉不需要的列。这导致了大量的无效I/O和内存带宽浪费。

例如,一个包含50列的表,即使只查询其中1列,行式存储也需要读取所有50列的数据。在数据量巨大时,这种开销是非常可观的。 -

3.2.2 存储空间利用率可能不高

- 数据冗余与稀疏性: 在存在大量NULL值或默认值的情况下,行式存储可能无法高效压缩。虽然现代行式存储引擎有一些压缩算法,但通常不如列式存储针对列数据的压缩效率高。

- 索引开销: 为了加速查询,行式存储往往需要创建和维护多个索引。索引本身会占用额外的存储空间,并且在数据更新时会带来额外的写开销。

- 页内碎片: 频繁的更新和删除操作可能导致页内产生碎片,即页内存在大量小的空闲空间,无法被有效利用,降低了存储空间的利用率。虽然有碎片整理机制,但会消耗系统资源。

-

3.2.3 扩展性挑战

传统的行式存储数据库(尤其是商业闭源数据库)在水平扩展(Scale-out)方面往往面临挑战。它们最初设计多是为了在单个服务器上运行,虽然可以通过读写分离、分库分表等中间件方案进行扩展,但配置复杂,一致性维护困难,难以充分利用分布式集群的计算和存储能力。相比之下,一些新兴的分布式列式存储系统(如HBase虽然是列族,但Hive on Parquet/ORC)在水平扩展方面更为原生和高效。 -

3.2.4 对复杂数据类型和非结构化数据的支持相对薄弱

传统行式存储的关系型数据库主要针对结构化数据设计,对JSON、XML等半结构化数据以及图片、音频、视频等非结构化数据的支持相对有限或不够高效。虽然现代关系型数据库(如PostgreSQL、MySQL 8.0+)也开始加强对JSON等数据类型的支持,但在处理海量非结构化数据方面,通常不如专用的文档数据库或对象存储服务。 -

3.2.5 聚合查询和多表关联的性能瓶颈

对于需要对大量行进行聚合计算(如SUM, COUNT, AVG, GROUP BY)或多表复杂关联的查询,行式存储往往需要进行大量的表扫描和数据传输,即使有索引辅助,性能也可能不如针对此类场景优化的列式存储或MPP(大规模并行处理)数据库。

3.3 行式存储 vs. 列式存储:关键差异总结

为了更清晰地理解行式存储的定位,我们将其与列式存储的关键差异总结如下表:

| 特性/场景 | 行式存储 (Row-oriented) | 列式存储 (Column-oriented) |

|---|---|---|

| 数据物理组织 | 一行的所有列数据连续存储 | 一列的所有行数据连续存储 |

| 适合的查询类型 | 读取/写入整行数据,点查询,少量行的事务性操作 | 读取少数列的大量行数据,聚合查询,分析查询 |

| I/O效率 (分析查询) | 低(读取不必要的列) | 高(只读取所需列) |

| 压缩效率 | 相对较低(行内数据多样性高) | 相对较高(列内数据相似性高,可采用更高效的压缩算法) |

| 写入性能 (单条记录) | 高(一次I/O写入整行) | 可能较低(需写入多个列文件/块) |

| 事务支持 | 强(成熟的ACID支持,如RDBMS) | 较弱或有限(传统列式存储,现代系统如Snowflake等已加强) |

| 典型应用场景 | OLTP(联机事务处理):订单、交易、用户管理 | OLAP(联机分析处理):数据仓库、报表、数据分析 |

| 代表系统 | MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongoDB | Vertica, Redshift, Parquet, ORC, ClickHouse |

3.4 在大数据时代的行式存储:并非过时,而是各有所长

需要强调的是,指出行式存储的局限性,并不意味着它在大数据时代已经过时。恰恰相反,行式存储在其擅长的领域(如OLTP)依然表现卓越。大数据环境是多样的,既有对实时事务处理的需求,也有对海量数据分析的需求。

-

行式存储在大数据中的角色:

- 前端交互层: 处理用户的实时请求,存储最新的业务数据。

- 操作型数据存储(ODS): 作为数据仓库的数据源,存储原始的、细节的业务数据。

- 实时数据服务: 为应用提供低延迟的数据查询服务。

-

混合架构的趋势: 越来越多的大数据架构采用“行式存储 + 列式存储”的混合模式。例如:

- 业务数据实时写入行式数据库(如MySQL)进行事务处理。

- 通过ETL工具定期(或实时CDC)将数据同步到列式存储的数据仓库(如基于Parquet文件的Hive或Spark SQL)进行离线分析。

- 对于需要实时分析的场景,可能采用流处理引擎(如Flink)结合行式存储或特定的时序数据库。

因此,理解行式存储的优势与局限,关键在于**“因地制宜,扬长避短”**,根据具体的应用场景和业务需求选择最合适的存储技术,或者组合使用不同的存储技术,构建高效的大数据处理平台。

四、大数据行式存储技术与实践 (约2200字)

在大数据领域,虽然列式存储因其在分析查询上的优势而备受关注,但行式存储依然占据着重要地位,尤其是在需要处理实时事务、快速访问完整记录的场景。本节将介绍一些适用于大数据环境的行式存储技术,并探讨它们的特性和实践应用。

4.1 传统关系型数据库的大数据挑战与应对

传统的关系型数据库(RDBMS)如MySQL、PostgreSQL、Oracle等,本质上都是行式存储。它们在中小规模数据和OLTP场景下表现出色。但面对大数据的挑战(海量数据、高并发、高可用),它们原生的能力往往不足。为此,业界发展出了多种应对策略:

-

4.1.1 读写分离与主从复制

- 原理: 一个主库(Master)负责处理写操作和核心读操作,多个从库(Slave)通过复制主库的日志(如MySQL的binlog)来同步数据,并分担读操作压力。

- 优势: 提高了系统的读吞吐量,增强了数据的可用性(主库故障可切换到从库)。

- 挑战: 主从同步存在延迟,可能导致读写不一致;写操作依然集中在主库,无法水平扩展写性能。

- 实践: 广泛应用于互联网业务,是提升RDBMS扩展性的基础手段。

-

4.1.2 分库分表(Sharding)

- 原理: 将一个大表按照某种规则(如Range、Hash、List)拆分成多个小表(分表),分布在不同的数据库实例(分库)上。由中间件(如Sharding-JDBC, MyCat, ProxySQL)透明地进行路由和聚合。

- 水平分片(Horizontal Sharding): 按行拆分,将不同行的数据分到不同表/库。

- 垂直分片(Vertical Sharding): 按列拆分,将不同列的数据分到不同表/库(较少单独使用,更多是与水平分片结合)。

- 优势: 突破了单库单表的存储容量和性能瓶颈,实现了数据的分布式存储和查询。

- 挑战: 增加了系统复杂度(路由、事务、分布式ID、跨库Join等);扩容和数据迁移困难;一致性维护成本高。

- 实践: 当单表数据量达到千万甚至亿级别时,分库分表是RDBMS在大数据场景下常用的扩展方案。

-

4.1.3 存储引擎优化与升级

- 原理: 选择或优化RDBMS的存储引擎,以适应大数据场景。例如,MySQL的InnoDB引擎在事务、并发、性能上都优于MyISAM;PostgreSQL的性能也在不断提升。

- 优势: 在不改变数据库整体架构的情况下,通过优化存储引擎提升性能和可靠性。

- 实践: 确保使用最新稳定版本的数据库和存储引擎,并根据 workload 调整合适的参数(如缓冲池大小、日志配置、连接数等)。

通过这些手段,传统行式存储的RDBMS能够在一定程度上应对大数据的挑战,继续在大数据架构中发挥作用。

4.2 面向大数据的新型行式存储系统

除了对传统RDBMS进行扩展,一些专为大数据场景设计的新型行式存储系统也应运而生,它们通常具备更好的分布式特性、可扩展性和对海量数据的处理能力。

-

4.2.1 Apache HBase - 分布式、面向列族的行式存储

- 简介: HBase是一个构建在Hadoop HDFS之上的分布式、可扩展、高可靠的列式存储数据库(注意:这里的“列式”指的是列族Column Family,其内部存储更接近行式存储的变种)。它借鉴了Google Bigtable的设计思想。

- 行式特性体现:

- 数据按行键(RowKey) 进行排序和存储,一个RowKey对应一行数据。

- 一行数据可以包含多个列族,每个列族下可以有多个列限定符(Column Qualifier)。读取时,通常是按RowKey定位一行,然后访问其下的列族和列。

- 支持单行事务(Put、Delete操作是原子的)。

- 大数据特性:

- 分布式: 自动分片(Region),数据分布在多个RegionServer。

- 高可用: 通过HDFS实现数据冗余,RegionServer故障后自动迁移。

- 高吞吐: 适合高并发的写入和随机读取(基于RowKey)。

- 可扩展: 支持在线扩容,增加节点即可提升存储和处理能力。

- 稀疏性: 对于空值列不占用存储空间,适合存储稀疏数据。

- 数据模型:

Table -> RowKey -> ColumnFamily -> ColumnQualifier -> Timestamp -> Value- 例如:

user_table -> "user123" -> "info" -> "name" -> 1620000000 -> "Alice"

- 适用场景: 海量数据的随机读写、时序数据存储(如监控指标、传感器数据)、日志数据存储、需要快速查询最新数据的场景。

- 示例代码(Java API - Put):

Configuration config = HBaseConfiguration.create(); Connection connection = ConnectionFactory.createConnection(config); Table table = connection.getTable(TableName.valueOf("user_table")); Put put = new Put(Bytes.toBytes("user123")); // RowKey put.addColumn( Bytes.toBytes("info"), // Column Family Bytes.toBytes("name"), // Column Qualifier Bytes.toBytes("Alice") // Value ); put.addColumn( Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("age"), Bytes.toBytes("30") ); put.addColumn( Bytes.toBytes("metrics"), Bytes.toBytes("login_count"), Bytes.toBytes("100") ); table.put(put); table.close(); connection.close();

-

4.2.2 MongoDB - 面向文档的分布式行式存储

- 简介: MongoDB是最流行的NoSQL文档数据库之一。它以BSON文档(Binary JSON) 为基本存储单位,每个文档可以看作是一条“行”记录,但文档内部结构可以灵活多变,支持嵌套。

- 行式特性体现:

- 一个文档(Document)就是一个独立的、自包含的数据单元,类似于一行记录,但字段可以更复杂(嵌套文档、数组)。

- 文档按集合(Collection)组织,集合类似于表。

- 支持基于文档的CRUD操作,查询时通常返回完整的文档或文档的一部分。

- 大数据特性:

- 无模式(Schema-less): 文档结构灵活,不同文档可以有不同的字段,方便存储半结构化数据和应对快速变化的业务需求。

- 分布式部署: 支持副本集(Replica Set)提供高可用,支持分片集群(Sharded Cluster)实现水平扩展,将数据分布到多个分片服务器。

- 丰富的查询能力: 支持复杂的查询条件、聚合管道(Aggregation Pipeline)、地理空间查询等。

- 高性能: 内存映射机制、高效的索引支持(B-tree, Geospatial, Text, Hashed)。

- 适用场景: 内容管理系统、用户画像、日志存储、实时分析数据存储、需要灵活数据模型的应用。

- 示例文档:

{ "_id": ObjectId("507f1f77bcf86cd799439011"), "name": "Alice", "age": 30, "email": "alice@example.com", "address": { "street": "123 Main St", "city": "New York", "state": "NY" }, "hobbies": ["reading", "hiking", "coding"] } - 分片集群: MongoDB通过分片键(Shard Key)将集合数据分布到不同分片。分片键的选择对性能至关重要。

-

4.2.3 Cassandra - 高可用、高吞吐的分布式行式存储

- 简介: Apache Cassandra是一个分布式、无中心、高可用、高吞吐的NoSQL数据库,最初由Facebook开发。它结合了Dynamo的分布式哈希表(DHT)思想和Bigtable的数据模型。

- 行式特性体现:

- 数据按行组织,每行有一个唯一的行键(Row Key)。

- 每行可以有多个列族,每个列族下有多个列。

- 大数据特性:

- 最终一致性: 提供多种一致性级别(如ONE, QUORUM, ALL),可在一致性和可用性之间权衡。

- 无单点故障: 去中心化架构,所有节点平等。

- 线性扩展: 集群规模可以轻松扩展到数百甚至数千个节点。

- 高写入吞吐量: 为写入优化,适合写入密集型应用。

- 适用场景: 物联网数据采集、时序数据、日志存储、社交网络活动流、需要高可用性和高写入吞吐量的场景。

4.3 行式存储在大数据生态中的集成与应用

行式存储系统,无论是传统RDBMS还是新型NoSQL,都不是孤立存在的,它们需要与大数据生态中的其他组件集成,共同完成数据处理任务。

-

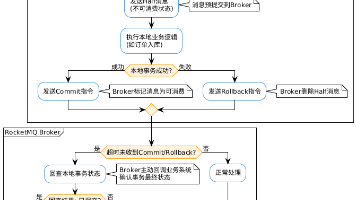

与消息队列集成(如Kafka, RabbitMQ):

- 实现数据的异步写入和削峰填谷。例如,业务系统将数据发送到Kafka,然后由消费者程序批量写入行式数据库,减轻数据库的直接写入压力。

-

与流处理引擎集成(如Flink, Spark Streaming):

- 对流数据进行实时处理后,将结果写入行式存储,用于实时数据服务或 dashboard 展示。例如,Flink消费Kafka中的用户行为数据,实时计算UV/PV,结果存入Redis或MongoDB供前端查询。

-

与批处理引擎集成(如Hadoop MapReduce, Spark):

- 对行式存储中的大量历史数据进行批处理分析。例如,Spark从MySQL中读取订单数据,进行月度销售报表计算。

-

与数据同步工具集成(如Sqoop, DataX, Debezium):

- 全量同步: 使用Sqoop或DataX将行式数据库中的数据批量导入到HDFS、Hive等数据仓库。

- 增量同步/CDC(Change Data Capture): 使用Debezium等工具捕获行式数据库的变更日志(如MySQL binlog),实时同步到Kafka或其他存储系统。这是构建实时数据仓库的关键技术。

-

典型集成架构示例:

[用户/App] -> [负载均衡] -> [应用服务器] -> [MySQL/MongoDB (行式存储,OLTP)] | | (CDC/Sqoop) v [分析报表/BI工具] <- [Hive/Spark SQL (列式存储,OLAP)] <- [Kafka] <- [Flink/Spark Streaming (流处理)]

4.4 选择大数据行式存储系统的考量因素

在大数据场景下选择行式存储系统时,应综合考虑以下因素:

- 数据量大小: 预估数据量和增长速度,选择可扩展的系统。

- 读写模式: 是大量的单行读写,还是批量读写?是随机访问还是顺序访问?

- 查询复杂度: 是否需要复杂的SQL查询、事务支持、Join操作?

- 延迟要求: 对查询和写入的响应时间要求(毫秒级、秒级还是分钟级)?

- 一致性要求: 需要强一致性还是可以接受最终一致性?

- 可用性要求: 系统的MTBF(平均无故障时间)和MTTR(平均恢复时间)要求?

- 数据模型: 数据是结构化、半结构化还是非结构化?是否需要灵活的schema?

- 成本预算: 开源方案还是商业方案?硬件成本、运维成本?

- 团队技能: 团队对该技术的熟悉程度和运维能力?

- 生态兼容性: 与现有大数据工具和系统的集成是否方便?

五、行式存储的典型应用场景与最佳实践 (约1200字)

行式存储凭借其独特的优势,在众多领域都有着广泛的应用。理解其典型应用场景,并遵循最佳实践,能够帮助我们更好地发挥行式存储的效能。

5.1 典型应用场景

- 5.1.1 联机事务处理(OLTP)系统

- 场景描述: 处理日常业务的实时交易和事务,

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)