技术演进中的开发沉思:序

无论你是刚入行的年轻程序员,还是在 IT 领域打拼多年的老兵,甚至是对技术充满好奇的门外汉,都能在这些文字中找到共鸣。因为技术的本质从来不是冰冷的代码,而是人类试图用逻辑理解世界、改造世界的智慧结晶。就像我办公桌上那两块硬盘,它们存储的不仅是数据,更是一个时代的技术记忆 —— 而现在,让我们一起翻开这段用代码书写的历史,在技术散文的字里行间,重新发现计算的魅力。

今年是我从业的第25年,作为一名IT技术人,我想应该有个里程碑式的总结。所以我选择在这个时候,准备写个与技术相关的系列长篇。这是一个很具有挑战和难度的活。当我在 2000 年初次触摸到 CRT 显示器上跳动的 DOS 光标时,从未想过这段与 0 和 1 对话的旅程会贯穿整个职业生涯。从涉世之初科研所的格子间到多年后创业公司的玻璃幕墙,从桌面软件开发到微服务架构设计,二十余载的技术生涯里,我见证了 IT 产业如同奔流的长河,在技术迭代与商业浪潮中激荡出令人惊叹的风景。如今坐在键盘前敲下这些文字时,指尖仍能感受到当年在 Windows 98 虚拟机里调试 MFC 程序时的温热 —— 那是一个时代留给开发者的独特体温。

从二进制到商业文明

我的办公桌上至今放着两块硬盘:一块是 2001 年组装第一台电脑时的 40GB 机械硬盘,盘体上还留着安装 Windows XP 时螺丝刀划过的痕迹;另一块是最新的 1TB NVMe 固态硬盘,指尖轻触就能感受到半导体元件的冰凉。这两块存储介质相隔二十年的物理温差,恰如我们所处的技术时代 —— 当我在科研所编写第一个串口通信程序时,代码还在与硬件直接对话;而今天开发云原生应用时,一行代码背后可能承载着百万级用户的商业逻辑。

这种转变在 Windows 开发领域尤为显著。记得 2002年负责第一个企业级项目时,我们在 Visual C++ 6.0 里用 COM 组件搭建三层架构,为了优化 1MB 的 DLL 加载速度彻夜调试;如今再看 UWP 应用的 XAML 声明式编程,那种从机器语言到人类思维的抽象跃迁,恰似从活字印刷到激光照排的文明演进。在系列文章中,我将从 Windows API 的历史脉络讲起,那些曾经让我们抓耳挠腮的 GDI 绘图函数、消息循环机制,如今都已成为云计算时代的底层基因 —— 就像古罗马的引水渠依然流淌在现代城市的下水道里。而我要一改之前的风格,我尽量的想把这个系列写得有温度、有内涵和厚度,我还是想让专业和非专业的人士都能看懂,然而我最想做到的是搭个桥梁,让许多人知道IT技术人的生活,因为我知道随着技术的发展,程序员会被重新定义,从前的事情也许会无人问津,但愿我的文字能用这种方式记录这变化的20多年。

从桌面到云端的思维进化

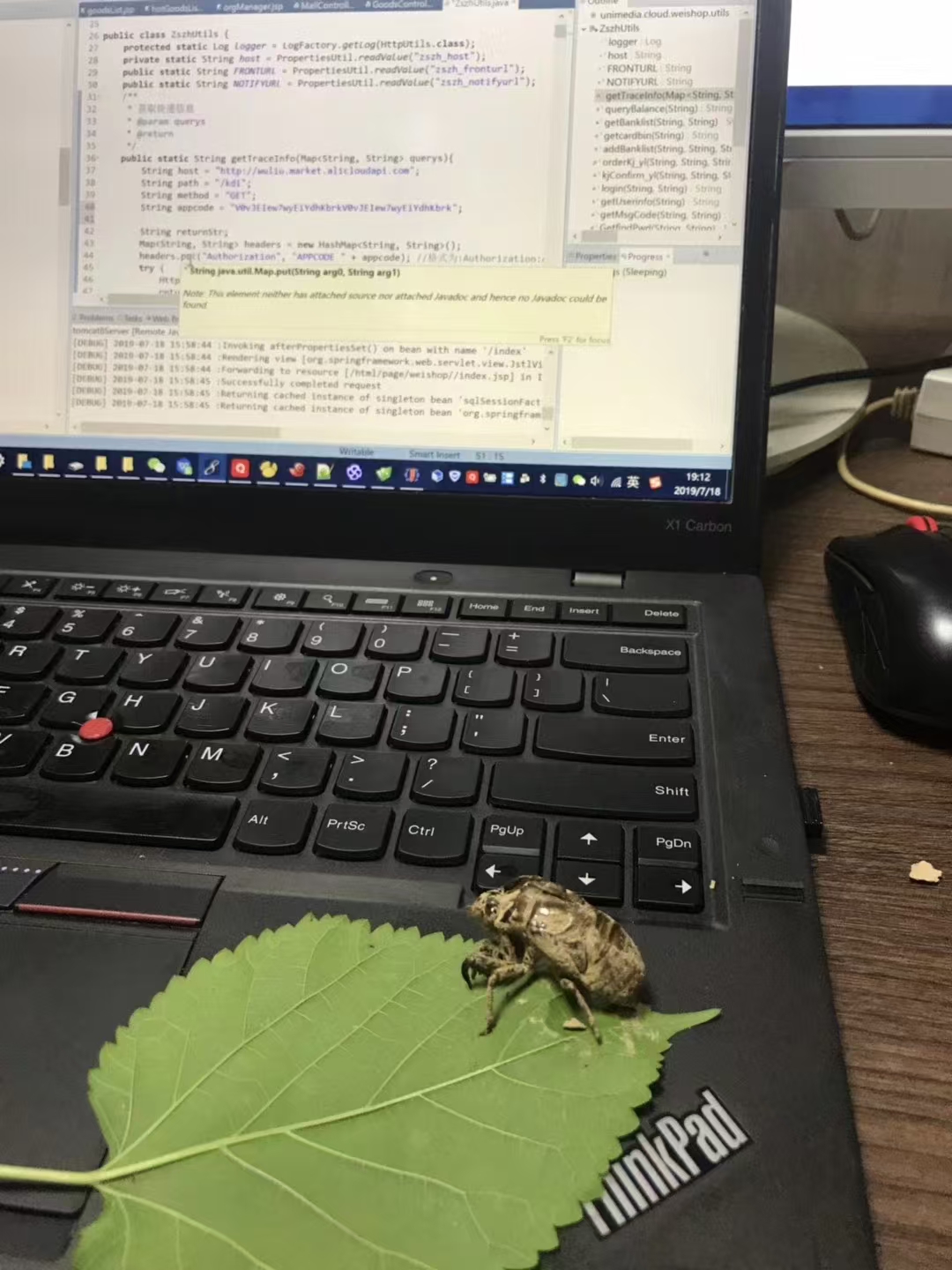

2008 年智能手机爆发前夜,我带领团队做过一个有趣的实验:用 MFC 开发的桌面程序与刚刚出现的 iPhone SDK 做性能对比。当看到 Objective-C 代码在 3.5 英寸屏幕上流畅滑动时,我意识到一个新时代正在来临。这种技术感知在后来的创业经历中多次得到验证 —— 从 Web1.0 时代用JSP或用APS处理表单提交,到 Web2.0 时期用 AJAX 构建单页应用;从移动互联网初期为 Android 和 iOS 分别开发原生应用,到微服务架构下用容器编排分布式系统,每一次技术范式的转移都伴随着思维方式的重构。

印象最深的是 前些年做RPA项目,合作公司核心技术是.netCore,然而重构系统时,我们可以用 Docker 部署.NET Core 微服务的场景。想想到曾经只能运行在 IIS 上的ASP.NET应用,如今能以容器形式在 Linux 集群中弹性扩展,那种打破技术壁垒的快感,就像目睹尼亚加拉瀑布改道流入新的河床。这些经历让我坚信,技术散文的价值不仅在于记录 API 的用法,更要揭示技术演进背后的思维逻辑 —— 比如为什么 Windows 内核的抢占式多任务设计会影响后来的容器调度算法,为什么 MFC 的文档 - 视图架构与现代 MVVM 模式存在隐秘的血缘关系。

写给所有技术时代的同行者

在硅谷的技术史叙事中,往往过分强调颠覆式创新的英雄主义,但真实的技术演进更像树木的生长 ——2000 年我学习的 COM 组件技术,其接口隔离思想至今仍在影响微服务设计;2005 年研究的 Windows Communication Foundation,本质上是今天云原生 API 网关的早期雏形。这种技术基因的传承性,正是系列文章想要揭示的核心命题:当我们在 VS Code 里编写 TypeScript 时,其实是在与二十年前编写 C++ 的自己进行跨时空对话。

我曾在一次技术分享中展示过两张截图:左边是 2000年用 VC++ 6.0 开发的库存管理系统界面,右边是 2023 年用 Blazor 开发的同款应用。同行都是95后的小伙伴,当他们看到两者的菜单布局依然相似时,发出了会心的笑声 —— 这笑声里包含着对技术本质的洞察:无论框架如何迭代,人机交互的基本逻辑、业务流程的建模方法、数据持久化的核心需求,始终是软件开发的 "不变量"。这种不变与变的辩证关系,将贯穿系列文章的每一个章节,从 Windows API 的历史尘埃中,淘洗出对当代开发者依然有价值的思维工具。在从业的25年,我的同事从70后,80后,90后,去年有了00后同事,我当年的的技术小伙伴如今在哪里?但我想用这些文章告诉我现在的小伙伴,我曾经历的技术和我对这些技术背后的理解,应该是知识分享吧!

开启这段跨越二十五年的技术之旅吧!

疫情之后,改变了我的生活,但此刻窗外的马路依然车水马龙,写字楼里敲击键盘的声音依然清脆。在接下来的系列文章中,我将以 Windows 开发为起点,沿着技术演进的时间轴,讲述从桌面到 Web、从单机到云原生的技术故事。这些文章不会是枯燥的 API 手册,而是试图回答三个问题:过去的技术如何塑造了现在?现在的选择将如何影响未来?作为开发者,我们该如何在技术浪潮中保持思考的独立性?

无论你是刚入行的年轻程序员,还是在 IT 领域打拼多年的老兵,甚至是对技术充满好奇的门外汉,都能在这些文字中找到共鸣。因为技术的本质从来不是冰冷的代码,而是人类试图用逻辑理解世界、改造世界的智慧结晶。就像我办公桌上那两块硬盘,它们存储的不仅是数据,更是一个时代的技术记忆 —— 而现在,让我们一起翻开这段用代码书写的历史,在技术散文的字里行间,重新发现计算的魅力。

未完待续........

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)