LLM多智能体综述论文阅读 LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering:Literature Review, Vision..(2)

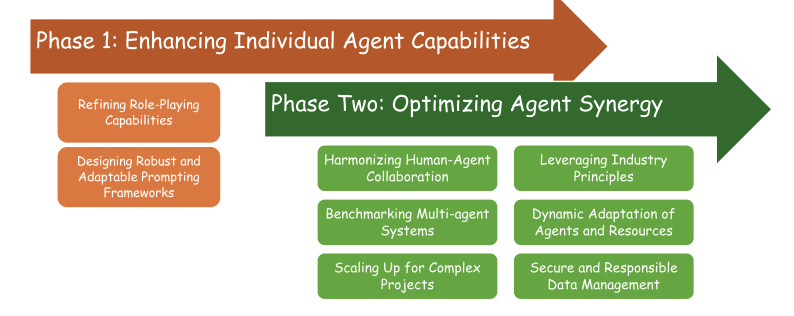

本文提出LMA在软件工程领域的两大研究方向:提升单体智能体能力和优化多智能体协同。对于单体智能体,通过"角色识别-能力评估-专项强化"三阶段方法,将通用LLM培养为专业SE角色代理;同时提出面向智能体的编程范式(AOP)来优化提示语言设计。在多智能体协同方面,重点解决任务分配、性能评估、系统扩展等关键问题,包括建立协作基准、设计分层架构、引入工业管理机制等。最终目标是构建可胜任

第五章

这一章开始作者针对SE领域中LMA的问题与挑战提出自己观点。作者提出了LMA在SE领域的研究议程,分为两点:1、提升单体智能体能力。2、优化多智能体协同

(1)提升单智能体的能力

作者先提出两条核心 RQ:

哪些 SE 角色适合由 LLM-based agent 承担,如何增强其胜任这些角色的能力?

如何设计一种有效、灵活且稳健的提示语言,以增强 LLM-based agent 的能力?

a. 细化“角色扮演”能力(Refining Role-Playing Capabilities in SE)

现状与痛点:现有 LMA(如 ChatDev、MetaGPT、AgileCoder)多依赖通用 LLM(如 ChatGPT),能模拟“通用开发者/产品经理”,但欠缺安全审计、漏洞检测等细分领域的深层知识。

实证研究表明:通用 LLM 在检测/修复漏洞等专门任务上存在明显缺陷 → 需要把领域专知系统性注入到 LLM/agent 中。

三步式可操作方案(Structured, Actionable 3-Step)

Step 1:识别并优先排序关键 SE 角色

-

Market Analysis:结合岗位/行业报告、招聘数据、开发者调查,判断哪些角色需求高、价值大,及哪些任务已由 LLM 替代趋势明显。

-

Stakeholder Engagement:访谈一线工程师/HR/学界专家,确保“关键角色集”与真实业务对齐。

-

Value Addition Modeling:用数据驱动评估 LLM-agent 对每个角色的生产率/质量/速度/创新等增益,可做小规模试点以取证;不同领域价值主张不同,要差异化建模。

Step 2:对齐“角色要求”与“agent 能力”

-

Competency Mapping:为各角色建立胜任力框架(技术 + 软技能 + 领域知识),形成可度量基线。

-

Performance Evaluation:按真实场景设计评测任务(如 DevOps 让 agent 自动化 CI/CD、排错等),覆盖“技术到思维”的广域能力。

-

Gap Analysis:对照期望产出,定位 agent 的短板(术语理解、最佳实践、性能优化、安全忽视等)。

-

Expert Consultation & Iterative Refinement:与资深工程师评审结果,修正评测与能力框架,挖掘量化指标难覆盖的细节。

Step 3:面向角色的“定向强化”

-

数据构建:为目标角色策划高质量训练语料(API/手册/白皮书/学术与行业案例、Stack Overflow/Reddit/行业论坛实战讨论等)。

-

模型微调:用参数高效微调等方法对 LLM 做角色化适配。

-

Prompt 设计:围绕角色/任务/目标制定模板化、可复用的高质量 prompts(如安全分析需内置协议、常见漏洞与合规标准)。

-

持续学习与适配:建立监控与更新机制,随技术与标准演进迭代数据、提示与模型,让产出常新且可审计。

小结:通过“选角色—量能力—补能力”的工程化流程,把通用 LLM 逐步锻造成可胜任专门 SE 角色的 agent。

b. 通过“面向智能体编程范式”推进提示语言(Advancing Prompts via Agent-Oriented Programming, AOP)

动机:自然语言 易歧义、上下文不确定,对 LLM 来说并非理想“指令语言”;现有工具(DSPy、AutoGen、LangChain 等)仍以人为主要受众,缺少把 LLM/agent 作为“一等公民”的专用语言。

提案:AOP/MAOP 式提示语言

-

借鉴 面向对象编程(OOP) 的组织思想,把 Agent 作为基本构件,显式描述:目标/约束/交互协议/层级关系/沟通模式/任务结构;

-

扩展到 Multi-Agent-Oriented Programming(MAOP):规范多智能体的协作与适应;

-

期望收益:降歧义、控幻觉、提执行一致性与效率。

设计需求与研究问题

-

表达力 × 易用性 的平衡:既能刻画复杂 SE 工作流,又不致学习曲线过陡;

-

跨模型可迁移:不同模型/版本对提示的解释差异显著,需要可移植、可裁剪的机制;

-

非终点但重要一步:AOP 不一定是最终答案,但它推动形成AI-oriented 的专用语法,显著减少误解、提升整体效果。

Phase 1 的目标不是马上解决“多智能体协同”,而是先把每个 agent 练强:

-

一手抓角色化与专门化能力建设(三步法落地);

一手抓可编排、可移植的提示语言(AOP/MAOP 思路)。

-

这样才能为后续 Phase 2:优化协同 打下坚实“单点能力”与“指令语言”基础。

(2)优化多智能体协同

本阶段关注智能体间协作(agent synergy)及人与智能体的协同工作,核心问题包括:

a.如何在人类与智能体之间合理分配任务?

制定角色特定指南:明确何时以及在哪些决策点应当引入人类判断;特别适用于伦理决策、冲突处理、模糊问题解决等人类独有优势领域。

设计友好交互界面与协议:使用自然语言接口(NLI)和可视化技术;以直观方式呈现智能体输出,并收集人类反馈;需针对不同人类角色(项目经理、开发者、QA 工程师)提供差异化信息层级。

预测性协作模型:建立预测模型,确定最优人机比例(human-agent ratio);综合考虑任务复杂度、时间限制、优先级与双方能力;可利用机器学习分析历史项目数据以优化分配。

b. 如何量化协作的影响,评估其对性能与质量的提升?

提出需建立多智能体协作基准(Collaborative Benchmarks),涵盖以下任务:

-

协作式设计:评估智能体能否共同生成平衡设计方案。

-

任务分配与协调:检查任务划分是否合理、依赖管理是否高效。

-

冲突识别与协商:测试智能体能否识别逻辑或目标冲突,并通过协商解决。

-

组件集成与代码评审:评估代码互检与集成质量。

-

主动澄清请求:测试智能体能否在不确定时主动寻求澄清,避免误解。

c. 如何让 LMA 系统支持大规模复杂项目?

分层任务分解:通过高层智能体管理全局目标,低层智能体负责子任务;提升规划与分配效率。

高效通信协议与消息压缩:减少冗余报告,用摘要化更新以降低负载;预防信息过载与延迟。

共享知识库:建立统一知识平台,减少信息不一致;通过版本控制与自动纠错机制维持一致性。

决策结构优化:设计子集投票或代表性共识算法,加速团队决策;减少全员讨论带来的低效。

d. 哪些工业组织机制可应用于 LMA 系统?

引入工业级项目管理框架:采用工具(看板、报告、里程碑管理)实现可视化进度控制;实时调整资源分配与任务优先级。

融入企业级架构与设计模式:遵循软件架构最佳实践与复用性设计;减少技术债、增强可维护性与扩展性。

组织与领导机制:借鉴大型团队管理结构,提升透明度与协作稳定性;结合实时数据更新任务板、优化负载、预测瓶颈。

e. 如何让系统动态调整策略与架构?

动态团队重组:系统应能自动添加、删除或重新分配角色;根据任务变化动态调整智能体数量与类型。

知识与经验复用:通过学习过往项目识别高效模式;实现“从经验中学习”的持续优化。

资源自适应管理:动态分配算力与内存;优化资源以应对任务复杂度变化。

终止条件预测:引入实时监测与机器学习评估机制,自动判断项目阶段是否应结束;避免“无限循环”或提前收尾。

f. 如何在协作中确保隐私与安全的数据共享?

跨组织访问控制:扩展 RBAC / ABAC 模型以适配动态多智能体场景;支持多粒度权限控制与安全协作。隐私保护计算技术:差分隐私、安全多方计算、同态加密、联邦学习。法规遵从与隐私设计:遵守 GDPR(欧盟)与 CCPA(美国);引入同意管理、可追溯与“被遗忘权”机制。数据一致性与透明性:使用分布式账本实现可验证访问;通过数据同步与共享存储减少延迟与不一致。

|

模块 |

研究核心 |

关键要点 |

最终目标 |

|---|---|---|---|

|

Human–Agent Collaboration |

人机分工与交互优化 |

角色指南 + 界面设计 + 人机比例预测 |

实现最优人机协作 |

|

Evaluating LMA Systems |

协作基准建立 |

群体任务评测 + 冲突协商 + 主动澄清 |

衡量协作智能 |

|

Scaling Up for Complex Projects |

大型项目可扩展性 |

分层架构 + 通信优化 + 知识共享 |

支撑复杂工程 |

|

Leveraging Industry Principles |

工业经验迁移 |

工程方法论 + 管理框架 + 架构标准 |

提升工业可行性 |

|

Dynamic Adaptation |

实时演化能力 |

动态重组 + 资源调度 + 终止预测 |

实现自组织、自优化 |

|

Privacy and Partial Information |

安全与隐私治理 |

安全访问 + 隐私计算 + 法规合规 |

构建可信协作生态 |

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)