刚刚,OpenAI把开发智能体的门槛,从珠峰一脚踹到了马路牙子

OpenAI开发者大会发布多项重磅更新,重点推出AgentKit智能体开发工具包,包含可视化构建工具AgentBuilder、交互界面ChatKit和评估工具EvalKit,大幅降低开发门槛。同时推出AppSDK,允许在ChatGPT内深度集成自定义应用,并开放GPT-5Pro、Sora2视频生成等API。Codex升级为全栈开发助手,支持团队协作。这些更新标志着AI开发正从技术实现转向产品设计,

刚刚,我把 OpenAI 开发者日的发布会直播,从头到尾看完了。

为啥这么上心?就因为昨天圈子里的一点风声,说OpenAI要发布一个叫“Agent Builder”的东西。我本身就是做智能体(Agent)开发的,对这块自然会额外关注一些。

这两年,智能体(Agent)的概念喊得震天响,但真正在一线干活的人都懂,这玩意儿从一个想法,到一个能在生产环境里正经跑起来、不出幺蛾子的产品,中间隔着一条鸿沟。

我们这些开发者,就像是拿到了一台性能爆表的发动机(大模型API),但车架、轮子、传动轴、方向盘,都得自己找零件一点点焊。

这个过程,说白了,就是堆人力、踩天坑。选什么框架、怎么做任务编排、怎么连接外部工具、怎么做评估和调试……每一步都是体力活,而且极其琐碎,一不留神就搭出来一个“样子货”,一碰就碎。

所以我特别想知道,OpenAI这个“浓眉大眼”的,这次到底会不会干点正事,别光顾着秀肌肉,也给我们这些一线修路工人,提供点趁手的工具。

看完发布会,心里的石头算落了地。

我得说,OpenAI这次总算想通了。它不再只满足于提供那颗最强的大脑,而是撸起袖子,开始亲自下场给我们铺设“生产线”了。

信息量很大,我给你们捋了捋,挑了几个我认为对我们开发者来说,是真正改变游戏规则的“硬家伙”。

01|别只给发动机,请给我一整条智能体“生产线”

这次发布会,在我看来,份量最重的不是某个新产品,而是“Agent Kit”这套组合拳。

这名字起得好,它不是一个孤立的工具,它是一套工具包,一个完整的“解决方案套件”。它把我们之前在泥地里搭房子遇到的所有麻烦事,都给考虑进去了。

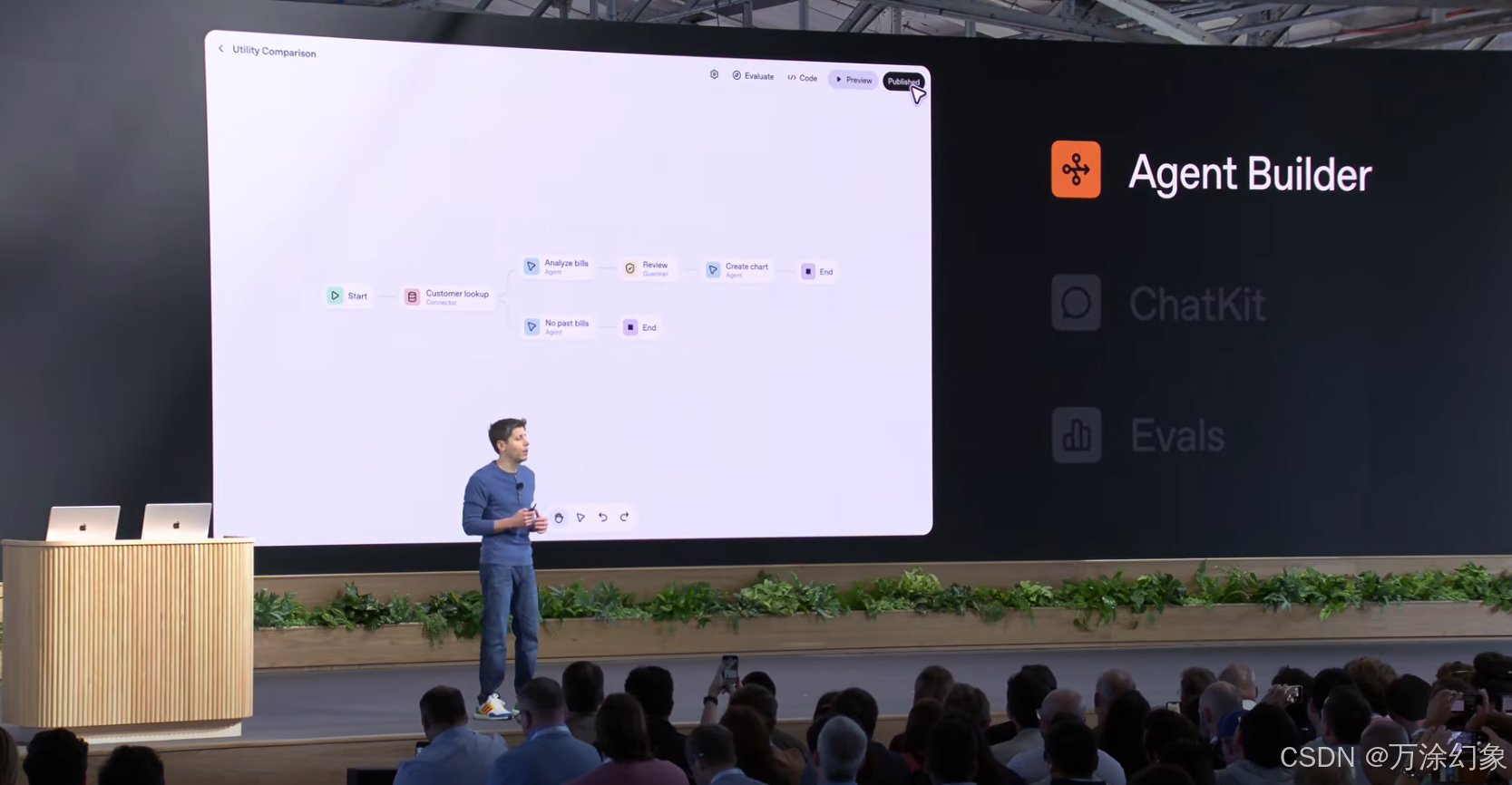

✅ 核心是 Agent Builder:像搭乐高一样“画”出你的智能体。

这就是传闻里的主角。说白了,它就是一个可视化的画布。

你不用再去代码里死磕那些复杂的逻辑编排了。需要什么功能,比如文件搜索、调用API、设置安全护栏、甚至人工审批节点,直接从左边的组件库里拖一个“模块”到画布上,再用线把它们连起来。

整个过程,就像是在搭乐高积木,或者是在规划一条工厂的流水线。

哪个步骤在前,哪个步骤在后,如果遇到某个条件该走哪条岔路……全都一目了然。

这玩意儿的意义,是把构建智能体的核心工作,从“编程”变成了“设计”。 它把我们从繁琐的底层实现里解放出来,让我们能真正专注于智能体本身该怎么“思考”和“行动”。

对于想快速验证一个想法的独立开发者,或者是非技术背景的产品经理来说,这东西简直是把门槛从珠穆朗玛峰,给一脚踹到了马路牙子的高度。

✅ Chat Kit & Eval Kit:不仅让你造得快,还得用得爽、看得清。

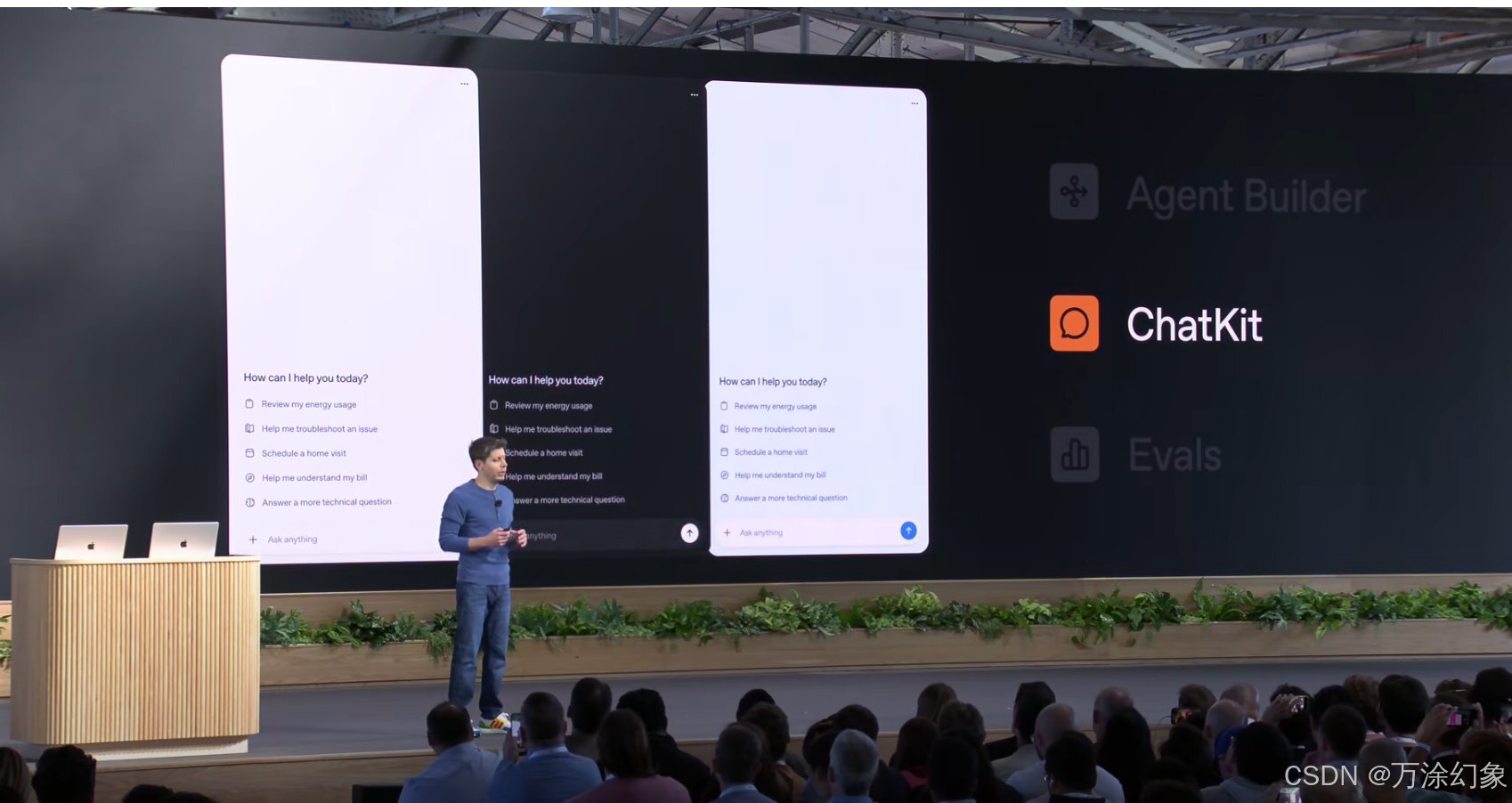

搭好了流水线,产品总得有个“外壳”给用户用吧?

Chat Kit 就是这个外壳。它提供了一个可以轻松嵌入到你自己APP里的聊天界面组件。你可以自定义品牌、风格,让它完全变成你产品的一部分。

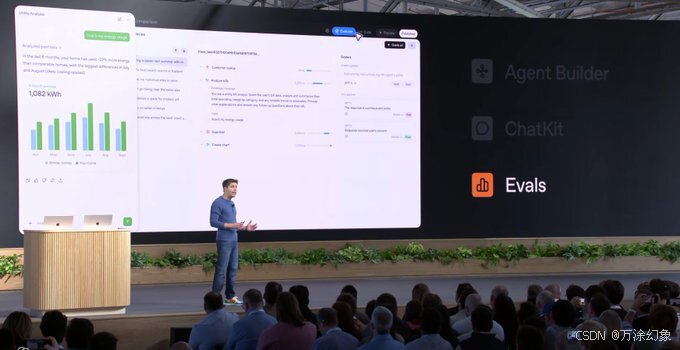

更重要的是 Eval Kit。这是“质检车间”。智能体跑起来效果好不好,哪个环节老出错,用户的反馈怎么样……以前这些都得自己想办法做数据埋点和分析,现在OpenAI也帮你把工具备好了。

从设计、搭建、封装到测试评估,这条生产线算是齐活了。 OpenAI的潜台词很明显:别再瞎折腾轮子了,把你们的聪明才智,都花在“造什么车”上吧。

02|把“插件”的思路扔了吧,现在是直接在 ChatGPT 里“盖楼”

之前ChatGPT搞的插件(Plugins),说实话,我一直觉得挺鸡肋的。体验很割裂,更像是从门外给屋里的人递纸条,能干的事儿非常有限。

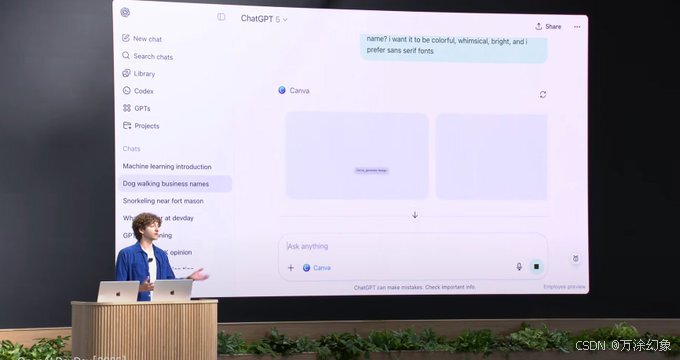

这次推出的 App SDK,完全是两码事。

✅ 从“门外递纸条”,到“室内开工位”的巨变。

如果说插件是在ChatGPT旁边盖了个小卖部,那App SDK就是直接在ChatGPT这座摩天大楼里,给了你一层毛坯房,让你自己装修、开公司。

开发者现在可以直接在ChatGPT的对话流里,渲染出完全自定义的、可交互的用户界面(UI)。

发布会上演示的Canva、Coursera、Zillow的例子就很能说明问题。你跟ChatGPT说想学机器学习,它直接就在对话里给你嵌入一个Coursera的视频播放器;你说想给狗咖做个海报,它能调用Canva生成好几个设计模板让你挑。

这种体验的无缝程度,是之前所有外部API调用都无法比拟的。它不是数据的连接,而是功能的深度融合。

✅ 流量的终极答案?OpenAI 帮你把用户“请”进来。

对于我们开发者来说,最头疼的除了开发,就是获客。

而App SDK最有诱惑力的地方,就是它背后那几亿嗷嗷待哺的ChatGPT用户。

你的App可以在对话中被智能推荐,用户甚至都不用去应用商店搜索。当用户有个需求,ChatGPT觉得你的App能解决,就会直接把它“请”出来。

这简直就是把产品,直接建在了全球最繁忙的十字路口中央。

03|Codex:从“结对程序员”,到7x24小时的“资深架构师”

Codex 这次也正式“转正”了,不再是研究预览版。而且,它得到了一颗全新的、专门为编码任务而生的大脑——GPT-5 Codex。

在我看来,它的角色变了。

✅ 它不再是“猜”你意图,而是“懂”你项目。

以前的AI编程助手,更像一个“人体代码补全机”,你写一行,它猜下一行。

现在的Codex,已经进化成了一个真正的“软件工程智能体”。它能理解整个项目的上下文,能帮你审查代码(Code Review),能重构复杂的逻辑,甚至能根据你的一个模糊想法,自己规划任务、一步步把功能实现。

发布会上的那个Demo,简直了。

用语音指挥AI,去连接并控制现场的摄像机和舞台灯光,甚至让AI当场修改前端代码,给App加上一个新的功能……

这已经不是“结对程序员”了,这是一个不知疲倦、全知全能的资深架构师兼全栈工程师。

✅ 团队协作才是重点:从单兵作战到武装一个排。

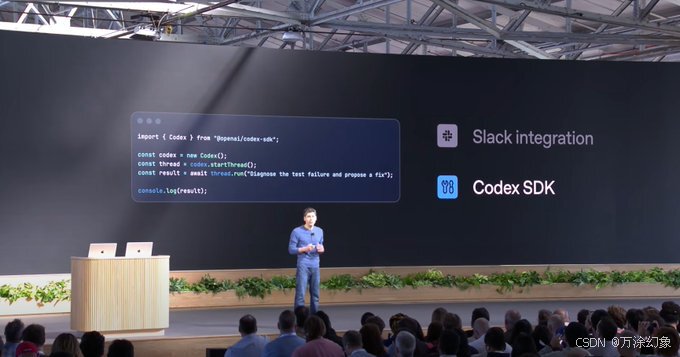

更让我看重的是,Codex开始全面拥抱团队协作了。

新出的Slack集成、Codex SDK、还有企业级的管理后台,这些都表明它的目标用户,已经从单个开发者,扩展到了整个工程团队。

这意味着,以后AI写代码,不再是某个工程师的“个人英雄主义”,而是可以被整合进整个团队的研发流程里,成为标准化的生产力工具。

04|军火库全面升级:更强的大脑和更灵敏的五官

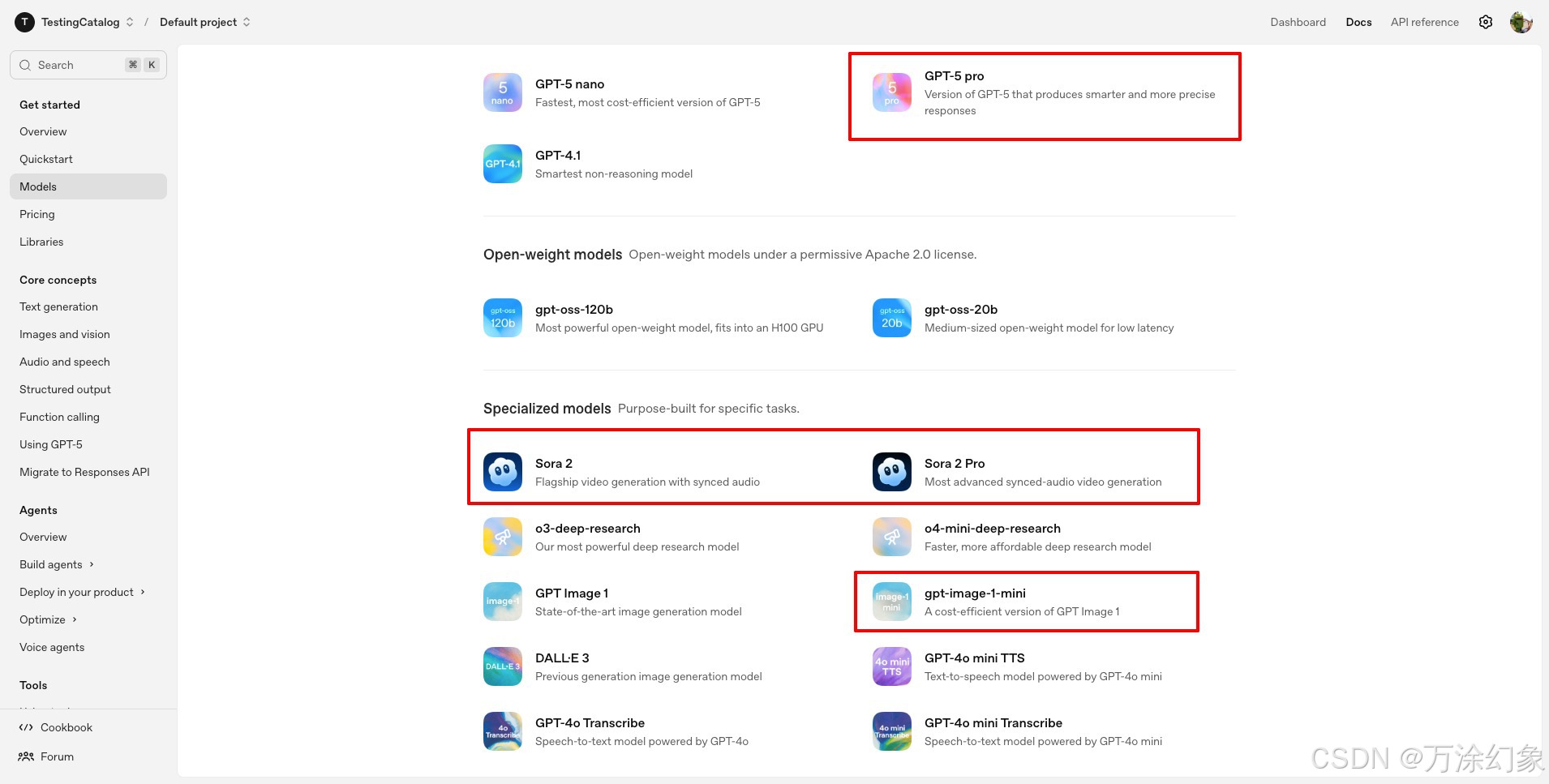

最后简单提一下模型和API层面的更新,这部分是所有上层建筑的基石。

✅ GPT-5 Pro、Sora 2、实时语音:军火库全面升级。

-

GPT-5 Pro API: 开放了目前最强的模型,专门用来处理金融、法律、医疗这些需要极高准确度和深度推理的复杂任务。

-

Sora 2 API: 视频生成模型也开放API了。最关键的是,它不仅能生成视频,还能生成与之匹配的、逼真的音效。这是要彻底改变内容创作的生产方式。

-

GPT Realtime Mini: 一个更小、更便宜,但质量同样很高的实时语音模型。这意味着,让我们的产品拥有自然流畅的“嘴巴”,成本大大降低了。

这些新的“军火”,给我们这些造工具的人,提供了更多、更强的可能性。

写在最后:那堵横在“想法”和“产品”之间的墙,正在塌掉

看完这场发布会,最大的感触,其实不是某个具体功能带来的兴奋,而是一种“时代变了”的实感。

回头看我最初遇到的那个难题——造一个能用的智能体太难了。现在,OpenAI亲手递过来一套标准化的“工业母机”Agent Kit,等于把这个问题从根上解决了。

这背后提炼出的“心法”是:AI开发的核心,正在从“如何实现”,转向“如何设计”。

以前,我们大部分时间都耗费在把各种技术模块像拧螺丝一样,费力地组装在一起。而现在,平台方把这些底层的、重复性的脏活累活都承包了。

我们的角色,越来越像一个AI系统的总设计师。我们的核心价值,不再是写了多少行代码,而是能不能设计出一个聪明的、高效的、能解决实际问题的智能工作流。

这就像从造马车,一夜之间跳到了汽车的生产线上。手艺要变,思路要换,但前面的路,宽敞多了。

我们正处在一个,那堵横在“想法”和“产品”之间的厚墙,正在被AI一寸寸推倒的时代。

这对我们这些“手艺人”来说,毫无疑问,是最好的时代。

# 固定资源推荐

除了阅读文章,如果你希望有一个能随时提问、随时给答案的AI学习“陪练”,我把我积累的许多结构化知识,都放进了一个可以对话的AI知识库里。

很多朋友用过后觉得很方便,所以我把它的固定入口放在这里,希望能帮你更快地解决问题。

👉 点击直达:万涂幻象AI创行社区知识库

如果本文内容对您有启发,欢迎点个【赞】、【转发】支持一下。

感谢您的阅读,我们下次再见👋!

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)