人工智能如何利用来自无人机的大数据进行环境监测?

人工智能算法则能够从这些数据中提取有价值的信息,帮助决策者制定更精准的环境保护措施。人工智能在预处理阶段发挥重要作用,例如通过卷积神经网络(CNN)去除影像中的噪声,或利用点云处理算法优化三维重建效果。结合气象数据和地理信息系统(GIS),人工智能模型能够模拟复杂环境场景,例如洪水演进或森林火灾蔓延。人工智能模型能够从无人机数据中自动识别环境参数,例如水体中的叶绿素浓度、大气中的PM2.5分布。时

无人机大数据与环境监测的结合

无人机技术近年来飞速发展,其搭载的高分辨率传感器能够采集海量环境数据。这些数据包括遥感影像、气象参数、污染物浓度等,为环境监测提供了全新的技术手段。人工智能通过处理和分析这些数据,能够高效识别环境问题并预测潜在风险。

在环境监测领域,无人机可以覆盖传统监测手段难以到达的区域,例如森林、湿地和工业区。通过多光谱和高光谱传感器,无人机能够捕捉植被健康、水质变化和土壤污染等关键信息。人工智能算法则能够从这些数据中提取有价值的信息,帮助决策者制定更精准的环境保护措施。

数据采集与预处理

无人机搭载的传感器能够采集多种环境数据,包括可见光影像、红外影像、激光雷达点云等。这些数据通常具有高时空分辨率,但也存在噪声和冗余问题。预处理环节包括去噪、配准和归一化,确保数据质量满足后续分析需求。

人工智能在预处理阶段发挥重要作用,例如通过卷积神经网络(CNN)去除影像中的噪声,或利用点云处理算法优化三维重建效果。数据增强技术能够扩充小样本数据集,提高模型的泛化能力。预处理后的数据更易于存储和传输,为后续分析奠定基础。

环境参数识别与分类

人工智能模型能够从无人机数据中自动识别环境参数,例如水体中的叶绿素浓度、大气中的PM2.5分布。监督学习算法如支持向量机(SVM)和随机森林(RF)常用于分类任务,通过训练样本学习特征与标签之间的映射关系。

深度学习模型如U-Net和Mask R-CNN在语义分割和目标检测中表现优异,能够精确标记影像中的污染源或生态脆弱区。迁移学习技术允许模型在少量标注数据下快速适应新场景,显著降低人工标注成本。这些方法为环境监测提供了高效且可扩展的解决方案。

动态监测与趋势预测

时间序列分析是环境监测的核心任务之一,人工智能能够处理来自无人机的连续观测数据。长短期记忆网络(LSTM)和Transformer模型擅长捕捉数据中的长期依赖关系,预测污染物扩散趋势或生态系统变化。

结合气象数据和地理信息系统(GIS),人工智能模型能够模拟复杂环境场景,例如洪水演进或森林火灾蔓延。实时数据分析技术使得快速响应成为可能,例如在突发污染事件中及时预警并调度资源。动态监测系统为环境保护提供了强有力的决策支持。

异常检测与事件响应

无人机数据中的异常模式可能指示环境突发事件,例如非法排污或森林砍伐。无监督学习算法如隔离森林(Isolation Forest)和自编码器(Autoencoder)能够自动识别异常数据点,无需预先标注训练样本。

人工智能系统可以集成到无人机操作平台中,实现实时异常检测与报警。事件响应机制包括自动触发高精度复查任务或通知相关部门介入。这种闭环系统大大缩短了从发现问题到采取行动的时间,提升了环境监管效率。

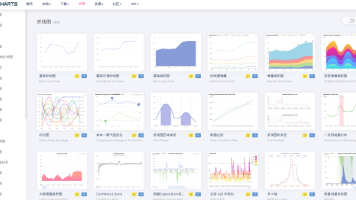

数据可视化与决策支持

复杂的环境监测数据需要通过可视化手段直观呈现。人工智能生成的热力图、三维模型和动态模拟帮助非技术人员理解数据内涵。交互式仪表板允许用户探索不同时空尺度的环境变化。

决策支持系统整合多源数据,结合政策法规和专家知识库,生成可操作的环境管理建议。机器学习模型能够评估不同干预措施的效果,辅助制定最优环境保护策略。可视化与决策支持的结合使得无人机大数据真正转化为实际价值。

技术挑战与未来方向

尽管无人机与人工智能的结合展现出巨大潜力,但仍面临一些技术挑战。数据隐私和安全问题需要严格管理,确保监测活动符合法律法规。跨平台数据标准化是另一个关键点,不同厂商的无人机和传感器数据格式各异。

未来发展方向包括边缘计算技术的应用,使得部分AI模型能够在无人机端直接运行,减少数据传输延迟。联邦学习等隐私保护技术允许跨机构数据协作,同时保护数据主权。随着量子计算等新兴技术的发展,环境监测的精度和效率有望进一步提升。

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)