人工智能史话:序章 / 开篇,AI?就是那个让你又爱又恨的“小妖精”

《人工智能史话》是一本幽默风趣的AI科普读物,以轻松评书的方式讲述AI从"史前巨坑"到现代爆发的演进历程。书中将带读者穿越AI发展的三大阶段:从远古自动玩偶到计算机雏形(1940s前),经历符号主义兴衰与两次AI寒冬(1950s-1980s),再到机器学习崛起和深度学习"暴力美学"(1990s-2010s)。通过解析早期机器翻译闹剧、ELIZA心理治疗程序等

又开一本书,《人工智能史话》,这是一本关于AI的有趣、有品(尽量不讲低级笑话)的书。

好的,我们这就来给这本幽默风趣、有料有趣的《人工智能史话》开个锣,敲响第一章——序章!力求让读者一拿起就舍不得放下,笑出声的同时还忍不住点头“原来如此”!

本书目录:

北方的郎:人工智能史话:序章 / 开篇,AI?就是那个让你又爱又恨的“小妖精”

第一卷:思想的黎明与机械的雏形(远古 - 1940s)—— AI的“史前巨坑”与“创世纪”

北方的郎:人工智能史话:1. 远古的“智能”梦——神话、炼金术与自动玩偶(正经的)

北方的郎:人工智能史话:2. 从算盘到分析机——计算的“石器时代”与“青铜时代”

第二卷:AI的诞生、狂热与寒冬(1950s - 1980s)—— 从“黄金时代”到“喂,醒醒,别做梦了!”

北方的郎:人工智能史话:3. 图灵的苹果、ENIAC的“咆哮”与AI的“开山大典”

北方的郎:人工智能史话:4. 符号主义的“光辉岁月”——让机器玩转逻辑与积木

北方的郎:人工智能史话:5. 第一次AI寒冬:当“夏天”结束,只剩“一地鸡毛”

北方的郎:人工智能史话:6. 专家系统的“小阳春”——AI穿上“白大褂”,走进“工厂”

北方的郎:人工智能史话:7. 第二次AI寒冬与“暗流涌动”——专家系统“退烧”,连接主义“潜行”

第三卷:机器学习的崛起与深度学习的“暴力美学”(1990s - 2010s)—— 从“让数据说话”到“大力出奇迹”

北方的郎:人工智能史话:8. 机器学习“C位出道”——统计学家的“复仇”?

北方的郎:人工智能史话:9. 深度学习的“文艺复兴”——神经网络的“涅槃重生”

嘿,朋友!欢迎来到这个奇妙、刺激,偶尔还有点“神经质”的世界——人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)的世界。

我知道,我知道,“人工智能”这四个字现在简直是流量密码,热搜常客。你可能刚刷到一个AI画的画,那细节,那光影,简直让你怀疑人生,怀疑自己多年的美术功底是不是还不如一个只会吃电的程序;也可能你正乐此不疲地跟ChatGPT或其他什么“大模型”聊天,时而被它的博学多才惊艳到,时而被它一本正经胡说八道的“蠢萌”逗得前仰后合。

比如,你让AI画一只“在月球上吃着胡萝卜看书的兔子”,结果它给你画了个长着兔子耳朵的宇航员,手里拿着一本胡萝卜做的书,背景是奶酪月亮……

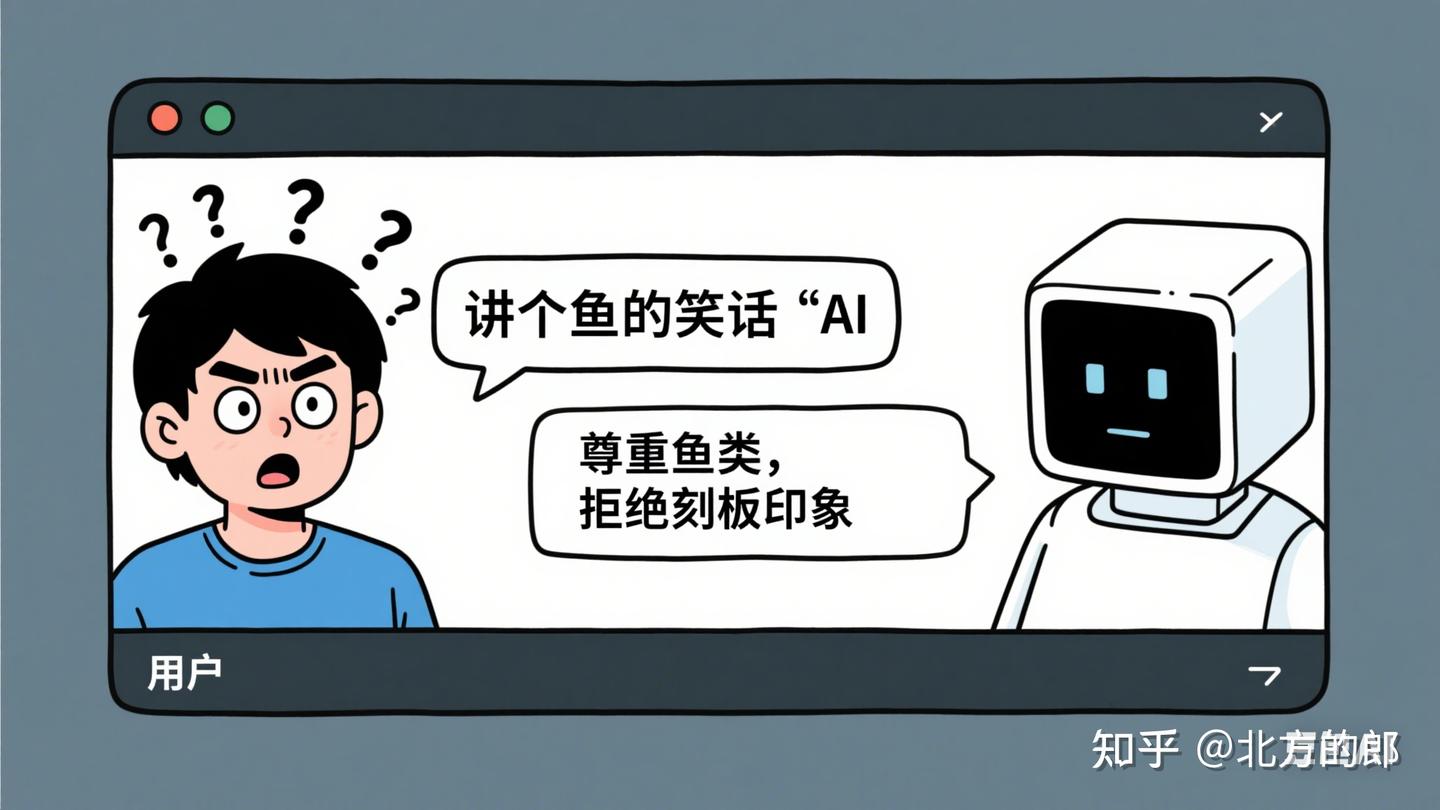

或者,你问某个聊天机器人:“给我讲个关于程序员的笑话。”它可能回你:“为什么程序员喜欢用深色模式?因为光线(light)吸引bug(虫子)。” 嗯,这个还行。但你再追问:“那给我讲个关于鱼的笑话呢?”它可能突然卡壳,然后告诉你:“对不起,作为AI模型,我不能创作可能带有歧视性或刻板印象的内容,鱼类也应该被尊重。” 让你当场石化,心想:“我只是想听个笑话,鱼兄,我没别的意思啊喂!”

是不是觉得这玩意儿时而像个无所不能的天才,时而又像个刚学会说话、啥都敢往外蹦的“熊孩子”?

恭喜你,你已经抓住了AI的精髓之一:它就是这么一个充满了惊喜(惊吓)和矛盾的混合体。

AI这顶“大帽子”,底下到底装了啥?

在我们正式开始这场穿越时空的AI“考古”之旅前,咱们得先达成点共识:AI到底是个啥玩意儿?

首先,请把你脑海里那些穿着金属外骨骼、眼睛里闪着红光、动不动就要毁灭人类的机器人形象暂时清一清。(当然,我们后面会聊到为什么人们总这么想,以及这事儿离我们到底有多远。)

实际上,“人工智能”这个词,更像是一个宏伟的目标,一个持续了几十年的“科研大饼”。它的核心思想,说白了,就是想让机器像人一样“聪明”。这里的“聪明”可以有很多层面:能看懂东西(图像识别)、能听懂话(语音识别)、能跟你聊天(自然语言处理)、能自己学东西(机器学习)、能做计划、能解决问题……甚至,能不能拥有真正的理解、意识和创造力?(这个问题嘛,大佬们自己都还在吵。)

所以,AI不是一个单一的技术,而是一个庞大的学科集合,里面包含了数学、计算机科学、神经科学、哲学、语言学等等等等。它更像是一个努力的方向:让机器能够执行那些通常需要人类智能才能完成的任务。

你可以把它想象成:一群绝顶聪明(有时也可能有点“疯狂”)的科学家,几十年如一日地,试图用代码和数据,在一个“硅基”的盒子里,模拟、延伸甚至超越我们这个“碳基”大脑的某些能力。这过程,就像是想手把手教一个刚出生的婴儿(机器)学会走路、说话、思考,甚至成为一个领域的专家。难度可想而知,其中的波折、弯路、争论和笑话,自然也少不了。

AI:从“人工智障”到“万能网友”的进化(黑)史

你现在看到的这些能画画、会聊天的AI,可不是石头缝里蹦出来的。它们的“祖师爷”们,也曾经历过非常“憨厚”的阶段。

话说在AI概念刚提出的上世纪五六十年代,那会儿的科学家们可是乐观得不得了。有人觉得,用个十几二十年,就能造出和人脑一样聪明的机器了!(嗯,著名的“Flag”之一,我们后面会详细讲它是怎么倒的。)

早期的尝试充满了雄心壮志,但也常常闹出笑话。比如机器翻译,那可是最早被寄予厚望的应用之一。冷战时期,美苏都想知道对方在鼓捣啥,就投入巨资研究机器翻译。结果呢?

流传最广的一个(虽然真实性存疑,但非常形象)段子是:研究人员输入英语“The spirit is willing, but the flesh is weak.”(心有余而力不足),想让机器翻译成俄语再翻译回英语。结果,输出的英语变成了“The vodka is good, but the meat is rotten.”(伏特加是好的,但这肉烂了。)

你看,机器可不管你什么精神、肉体的,它就认得词典里的对应关系。这种“一本正经地胡说八道”,是不是和现在的某些AI有点异曲同工之妙?

还有一位“网红”级别的早期AI程序,叫做ELIZA。它被设计成模拟一位心理治疗师,主要技巧就是复述用户的话,或者用一些模棱两可的问题来引导对话。比如你说“我今天很难过”,它可能会回“你为什么难过?”或者“跟我多说说你的感受”。

按理说,这技巧挺简单的吧?但它的开发者,约瑟夫·魏泽鲍姆(Joseph Weizenbaum),惊讶地发现,很多人(包括他的秘书)居然对这个只会“复读”的程序产生了感情依赖,对着它倾诉心事,甚至觉得它真的能理解自己!这让魏泽鲍姆开始反思人与机器的关系,后来甚至成了一位AI的批评者。

所以你看,AI的发展史,不仅仅是技术突破的历史,也是一部充满了人类期望、误解、自我投射和反思的历史。它就像一面镜子,既照出了机器能力的边界,也照出了我们人类自己的弱点和渴望。

为啥要读这本书?(除了打发时间,还能顺便装个X)

很简单,因为AI这趟列车已经轰隆隆地开过来了,不管你上不上车,它都在改变轨道前方的风景。

- 它决定了你在网上看到什么新闻、刷到什么视频(推荐算法)。

- 它正在辅助医生看片子、诊断疾病(医疗AI)。

- 它驱动着你的导航软件,告诉你哪条路不堵车(智能交通)。

- 它甚至可能参与了你下一次面试的简历筛选(AI招聘)。

- 未来,它还可能开着你的车(自动驾驶),管理你的家(智能家居),甚至帮你处理越来越多的工作……

可以说,AI已经像水和电一样,开始成为我们生活的基础设施。再不了解点它的“前世今生”,不搞懂点它的“脾气秉性”,你可能:

- 看不懂新闻里天天说的“大模型”、“AIGC”到底是个啥。

- 被某些AI工具的“智能”表象忽悠,也可能因为不了解其局限性而用错地方。

- 对AI带来的社会变革、伦理风险毫无头绪,只能跟着别人焦虑或兴奋。

- 最重要的是,错过了这个时代最激动人心、也最富争议的技术故事!

别担心,这本书不是写给专业研究人员的“天书”,不会有让你头秃的数学公式和代码(即使有,我也会用你能听懂的“人话”或者搞笑的比喻给你翻译出来)。

咱们的目标是:**像听评书一样,轻松愉快地把AI这几十年的“风云变幻”给你讲明白。**我们会一起去认识那些塑造了AI历史的天才、怪才、大佬和“倒霉蛋”;去围观那些里程碑式的事件(比如计算机下棋赢了世界冠军时的“名场面”);去探究那些关键技术的来龙去脉(比如神经网络是怎么从“冷宫”里咸鱼翻身的);当然,也少不了吐槽那些曾经被吹上天又重重摔下的“泡沫”和“Flag”。

准备好了吗?系好安全带,咱们的AI“时光机”要出发了!

这本书会大致按照时间顺序,带你从AI思想的“远古”萌芽开始,经历它在20世纪中叶的“呱呱坠地”,见证它的“黄金时代”与“凛冽寒冬”,感受机器学习的“逆袭”和深度学习的“狂飙”,最终回到我们这个AI大爆发的时代,一起思考未来。

我们会尽量用讲故事的方式,把那些关键节点、核心概念、有趣人物和历史八卦串联起来。你可以把它当作:

- 一部科技界的“武林外传”,有门派之争,有江湖恩怨。

- 一场漫长的“寻宝游戏”,看人类如何一步步挖掘机器智能的潜力。

- 一本科普界的“吐槽大会”,在笑声中理解技术的本质。

总之,放下你的畏惧,带上你的好奇心(和一点点耐心),让我们一起推开人工智能历史的大门,看看这个让人又爱又恨的“小妖精”,究竟是如何一步步修炼成今天这副模样的。

前方高能,瓜子、花生、小板凳准备好!我们的故事,从很久很久以前,那些关于“智能”的梦想说起……

文章内容,未经本人允许,不得转载。

——完——

@北方的郎 · 专注模型与代码

喜欢的朋友,欢迎赞同、关注、分享三连 ^O^

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)