AI赋能机器人:环境感知新突破

假设系统状态为 ( x_t ),观测模型为 ( z_t = h(x_t) + v_t ),其中 ( v_t ) 是观测噪声。这些方法能够结合不同传感器的优势,例如激光雷达的高精度和摄像头的丰富语义信息。现代机器人通常配备多种传感器,包括激光雷达(LiDAR)、摄像头、超声波传感器、惯性测量单元(IMU)等。人工智能(AI)与机器人技术的结合,正在推动环境感知能力的飞速发展。通过传感器采集大数据,结

人工智能在机器人环境感知中的应用

人工智能(AI)与机器人技术的结合,正在推动环境感知能力的飞速发展。通过传感器采集大数据,结合AI算法,机器人能够实现高精度的环境理解与交互。这一技术广泛应用于自动驾驶、工业机器人、服务机器人等领域。

传感器大数据的采集与处理

现代机器人通常配备多种传感器,包括激光雷达(LiDAR)、摄像头、超声波传感器、惯性测量单元(IMU)等。这些传感器生成的数据量庞大,需要高效的处理方法。激光雷达可以生成点云数据,摄像头提供RGB或深度图像,而IMU则用于姿态估计。

数据预处理是关键步骤,包括去噪、校准、时间同步等。例如,点云数据可以通过滤波算法去除离群点,图像数据可以通过直方图均衡化增强对比度。

import numpy as np

from sklearn.cluster import DBSCAN

# 点云去噪示例

def remove_outliers(points, eps=0.3, min_samples=10):

clustering = DBSCAN(eps=eps, min_samples=min_samples).fit(points)

inliers = points[clustering.labels_ != -1]

return inliers

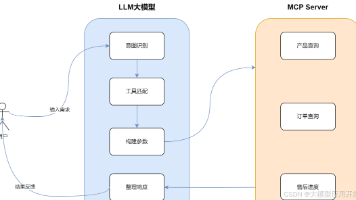

多传感器数据融合

单一传感器数据往往存在局限性,多传感器数据融合能显著提升环境感知的鲁棒性。常用的融合方法包括卡尔曼滤波(KF)、扩展卡尔曼滤波(EKF)和粒子滤波(PF)。这些方法能够结合不同传感器的优势,例如激光雷达的高精度和摄像头的丰富语义信息。

传感器融合的数学基础可以表示为状态估计问题。假设系统状态为 ( x_t ),观测模型为 ( z_t = h(x_t) + v_t ),其中 ( v_t ) 是观测噪声。通过贝叶斯滤波,可以递归估计状态的后验概率 ( p(x_t | z_{1:t}) )。

import numpy as np

from filterpy.kalman import KalmanFilter

# 简单的卡尔曼滤波示例

kf = KalmanFilter(dim_x=2, dim_z=1)

kf.x = np.array([0., 0.]) # 初始状态

kf.F = np.array([[1., 1.], [0., 1.]]) # 状态转移矩阵

kf.H = np.array([[1., 0.]]) # 观测矩阵

kf.P *= 1000. # 初始协方差

kf.R = 5 # 观测噪声协方差

kf.Q = np.array([[0.1, 0.], [0., 0.1]]) # 过程噪声协方差

# 更新步骤

for measurement in measurements:

kf.predict()

kf.update(measurement)

深度学习在环境感知中的应用

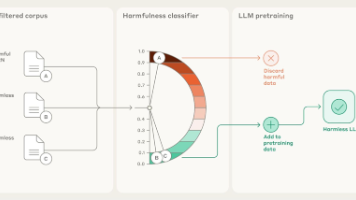

深度学习模型能够直接从传感器数据中学习复杂的环境特征。卷积神经网络(CNN)广泛应用于图像识别,而点云处理则常用PointNet或VoxelNet。这些模型能够实现目标检测、语义分割等任务。

语义分割是环境感知的重要任务,能够为每个像素或点分配语义标签。常用的模型包括U-Net、Mask R-CNN等。训练这些模型需要大量标注数据,但迁移学习和半监督学习可以缓解数据稀缺问题。

import torch

import torchvision.models as models

# 使用预训练的ResNet进行特征提取

model = models.resnet18(pretrained=True)

model.eval()

# 输入预处理

input_tensor = torch.randn(1, 3, 224, 224)

with torch.no_grad():

features = model(input_tensor)

实时性与边缘计算

环境感知需要实时性,尤其是在动态环境中。边缘计算能够将部分计算任务从云端迁移到本地设备,减少延迟。轻量级模型如MobileNet、EfficientNet适合部署在资源有限的设备上。

模型压缩技术如量化、剪枝和知识蒸馏能够进一步降低计算负担。例如,8位量化可以将模型大小减少4倍,同时保持较高的精度。

import tensorflow as tf

from tensorflow_model_optimization.quantization.keras import quantize_model

# 量化模型示例

model = tf.keras.applications.MobileNetV2()

quantized_model = quantize_model(model)

未来发展方向

未来的研究将集中在提高感知精度、降低计算成本以及增强系统的适应性上。强化学习与感知系统的结合,能够让机器人通过交互学习优化感知策略。此外,自监督学习可以减少对标注数据的依赖。

人工智能在机器人环境感知中的应用前景广阔,但同时也面临数据隐私、计算资源等挑战。跨学科合作将是推动技术发展的关键。

更多推荐

已为社区贡献6条内容

已为社区贡献6条内容

所有评论(0)