《中国智慧园区发展白皮书(2025)》核心内容总结

《中国智慧园区发展白皮书(2025)》摘要:中国智慧园区已进入AI赋能的5.0时代,形成"东部集聚、中部联动、西部特色"发展格局。2024年国家级园区贡献全国26.2%的GDP,投资规模达1780亿元。报告系统分析了政府主导型、产业地产型、大企业型和中小微企业型四类园区的运营特点及转型路径,指出AI大模型、数字孪生等新技术正重塑园区生态。飞企互联等头部服务商通过数字中台构建竞争

《中国智慧园区发展白皮书(2025)》聚焦新质生产力时期中国智慧园区发展,从现状、竞争、运营、趋势、机遇挑战等多维度展开分析,结合实践案例与评价体系,全面呈现行业发展全貌,为园区运营者及行业参与者提供转型思路。

一、中国智慧园区发展现状

(一)概述:内涵与分类明确

- 内涵:以云计算、大数据、物联网、AI、5G、数字孪生等技术与产业深度融合为核心,具备圈层资源共享、产业联动发展等七大特征,是智慧城市的 “产业大脑”,也是 “产 - 学 - 研” 结合基地。

- 分类:按运营主体分为四类,是业内主流分类方式,具体如下:

|

运营主体类型 |

代表主体 |

核心特点 |

|

政府(园区管委会) |

张江高科管委会、苏州工业园管委会等 |

政策资源强,基础设施规模化建设能力突出,信誉背书良好 |

|

产业地产商 |

中南建设、中电光谷、联东集团等 |

专业开发运营能力强,物业服务优质,擅长打造综合体项目 |

|

大企业 |

京东、海尔、腾讯、三一重工等 |

产业链协同效应显著,技术溢出效应好,产业聚集能力强 |

|

中小微企业 |

启迪控股、清控科创、昱能科技等 |

灵活创新机制优,资源互补性强,多采用 “共享办公” 模式 |

(二)建设目标与框架:“三化” 目标 + 多层架构

- 建设目标:以 “智能化、数字化、生态化” 为核心

-

- 智能化:构建智能停车、智慧通行、智能安防等基础运营体系,实现园区设施智能管理。

-

- 数字化:依托大数据、云计算、AI 等技术,打造云原生应用,支持服务灵活定制,加速智慧落地。

-

- 生态化:通过数据可视化,构建覆盖产业空间、企业、公众、商家服务的生态闭环。

- 系统架构:分三层,基础设施(通信、边缘节点等)为基础,数字平台(大数据、云计算平台等)为中枢,园区应用(管理、企业、政务等服务)为落地场景,最终服务政府、园区运营方、企业等主体。

- 运营框架:从基础到高阶分为三级,基础运营智能化(依托 5G、物联网实现能源、安全等智能管控)→空间运营数字化(搭建数字平台,打通政企数据流通)→系统运营生态化(构建开放产业生态,促进多方协同)。

(三)发展阶段:进入 AI 赋能的 5.0 时代

智慧园区历经五阶段跨越式发展,技术与运营主体持续升级:

- 1.0 阶段(2000-2008 年,基础信息化):政府主导,建设 OA 系统、安防监控等基础平台,市场化程度低。

- 2.0 阶段(2009-2014 年,多元化模式):运营主体多元化,物联网应用起步(如智能抄表),大企业主导园区模式初现。

- 3.0 阶段(2015-2020 年,数据驱动):大数据、云计算爆发,重点建设智慧能源管理、精准招商系统,大企业引领转型,中小微企业逐步参与。

- 4.0 阶段(2021-2024 年,新质生产力):5G、数字孪生普及,“政府 + 科技企业 + 投资机构” 多方共建,飞企互联等运营服务商品牌效应凸显。

- 5.0 阶段(2025 年至今,AI 赋能):边缘计算、AI 大模型深度应用,创新孵化周期缩短,碳排放强度下降,市场集中度提升。

(四)建设特点:区域、类型、服务各有侧重

- 区域特点:形成 “东部沿海集聚、长江中部联动、西部特色发展” 格局,环渤海、长三角、珠三角为核心聚集区,中西部依托自身优势差异化发展。

- 类型特点:以开发区为主要载体,东部开发区密度高(每万平方公里 3.2 个)、规模大(单个平均超 15 平方公里),经济贡献突出(占全国 1.2% 土地创造 28% GDP),智慧化程度领先(如苏州工业园建成数字孪生系统)。

- 运营服务特点:需求差异化推动服务个性化,解决方案供应商需结合园区主导产业、区位等提供定制化服务(如智慧交通、物流、安防等细分场景),差异化成为招商竞争优势。

(五)市场规模:经济贡献大,投资持续增长

- 经济贡献:截至 2024 年底,全国开发区共 2942 家(国家级 229 家经开区 + 178 家高新区,省级 2260 家);2024 年国家级高新区 GDP 达 19.3 万亿元,经开区预计 16 万亿元,合计占全国 GDP 26.2%。

- 投资规模:2018-2024 年持续增长,2024 年建设投资规模突破 1700 亿元,达 1780 亿元(2018 年仅 1101 亿元),园区信息化、智慧化需求是核心驱动力。

二、中国智慧园区竞争态势

(一)产业链:参与者众多,分工明确

产业链涵盖多环节,各环节核心参与者如下:

- 基础设施服务商:数算(华为、阿里、三大运营商)、网络(华为、中兴、新华三)、建筑(中国建筑、北京建工)等领域企业,提供硬件与基础技术支撑。

- 应用层面厂商:海康威视(智能监控)、凯迪仕(智能门禁)、霍尼韦尔(智慧安防)等,提供功能模块硬件支撑。

- 智慧中台厂商:分两类,通信数字集成商(华为园区数字平台、阿里云)、运营管理服务商(飞企互联凌云中台、英飞拓园羚中台),是园区数字化内核。

- 运营管理服务商:飞企互联、左邻永佳、明源云等,连接服务主体与设施,盘活园区经济价值。

- 建设主体:政府、产业地产商、大企业、中小微企业,主导园区规划与建设。

(二)竞争重点:AI 与中台成核心赛道

- AI 赋能:企业积极布局 AI 应用场景,飞企互联接入 DeepSeek 大模型打造 AI Agent,万翼科技推图纸大模型,亿联科技用 AI 优化能耗,AI 驱动园区管理效率、安防水平、能源利用提升。

- 中台建设:趋于成熟,两类厂商竞争,华为园区数字平台整合多 ICT 技术,飞企互联凌云中台(2020 年发布,行业首个专属中台)获多项权威认证,英飞拓、明源云等中台产品各有特色(如英飞拓侧重行业级平台,明源云聚焦地产生态链)。

(三)服务商竞争格局:飞企互联领跑

- 评级指标体系:从企业基础实力(10%,含基础能力、市场资质)、新质生产力(40%,含专利研发、创新 AI 技术)、智慧园区业务能力(50%,含产品应用、运营服务)三大维度评分。

- 竞争梯队:TOP15 服务商分梯队,飞企互联蝉联 TOP1(得分 79.6),优势显著(500 + 专利、32% 研发人员占比、1100 + 客户、华为联合解决方案伙伴);TOP2-5(左邻永佳、万翼科技、明源云、英飞拓)综合实力强,新质生产力表现优;TOP6-10(亿联科技等)产品创新与运营能力突出;TOP11-15(兴海物联等)市场经验丰富,业态多样。

三、智慧园区主体运营分析

四大运营主体主导的园区,在发展概述、痛点、目标、建设内容上差异显著,具体如下:

(一)政府主导型园区

- 概述:分国家级(经开区、高新区、自贸区等,国务院批准)与省级(纳入《中国开发区审核公告目录》),截至 2024 年底国家级经开区 229 家、高新区 178 家,省级 2260 家,东部分布集中(省级占比超 50%),产业偏好装备制造、食品加工(占比超 35%)。

- 痛点:规范化不足、配套设施缺、创新动力弱、空间效率低、产业分散、信息孤岛严重。

- 目标:形成先进管理模式、坚持创新驱动、增强产业聚集效应、完善配套、提高空间利用率、强化信息整合。

- 建设内容:前期建智慧招商(产业链 / 企业 / 招商图谱)、产业服务(产业 / 企业画像)、政务服务;后期推智能服务(智慧办公)、园区管理(物业、产能核实)、管理考核(资金效率、持续激励),实现从 “管理” 到 “服务” 转型。

(二)产业地产主导型园区

- 概述:含科技园、物流园、文创园等,轻资产运营显著(81% 地产商开展),模式有委托招商、全流程服务等,部分项目满租(如金地威新闵行科创园)、去化率高(联东 U 谷松江项目一期 80%),生态低碳特征凸显(如上海临港桃浦智创城降本节能)。

- 痛点:市场需求不确定(招商缺长期规划)、招商同质化、多园区管控难、产权管理难、运营成本高。

- 目标:建智慧运营系统、实现招商差异化、推动多园区互通、加强产权管理、降低运营成本。

- 建设内容:前期做市场分析与招商规划,搭建创新平台;后期提供智慧招商(市场调研、空间规划)、创新服务(协会资源、技术协同)、运营管理(智慧安防、能耗管理),实现从 “粗放” 到 “精准” 转型。

(三)大企业主导型园区

- 概述:分企业自用型(比亚迪、海尔智谷等,满足企业产业链需求)、龙头聚集型(中关村,联想、百度等入驻),2023 年规模以上企业 107.6 万家,约 32 万家有园区建设潜力,专业化程度高,政府仅监管指引。

- 痛点:资金投入高(是租赁成本几十倍)、盈利不稳定(依赖房租物业费)、竞争力不足(顶层设计弱)、存量资产转化难(缺规划与退出机制)。

- 目标:争取政府支持(补贴、税收优惠)、模式创新提竞争力、多元融资、盘活存量资产。

- 建设内容:智慧招商用 AR/VR、AI 等技术做数据分析、企业画像;智慧运营靠可视化大屏监控空间与租金;智慧资产管理含金融服务(融资、风控)、资产合规与增值,实现从 “单一招商” 到 “产业生态招商” 转型。

(四)中小微企业主导型园区

- 概述:含孵化器、小微企业园、众创空间,是 “专精特新” 企业加速器,2024 年国家级中小企业特色产业集群 300 个,东部 160 个(占 53%),长三角、环渤海等四大经济圈占 62.7%。

- 痛点:政策监管漏洞(安全环保监管弱)、同质化竞争、配套不充分(安全隐患)、利益机制冲突(租赁关系为主)、创新能力不足、盈利欠缺(专业人才少)。

- 目标:完善监管机制、找特色产业竞争力、集约配套、建孵化联动机制、搭创新平台、引专业团队。

- 建设内容:前期规划建智慧创新平台(共享数据、智能 APP);后期提供企业画像、价值管理、品牌建设支持,解决融资、创新、转型难题。

四、新质生产力时期趋势与愿景

(一)四大发展趋势

- 数智化赋能:从信息化(数据记录)→智能化(数据驱动效率提升)→生态化(数据决策驱动),数据要素成核心生产力,培育新质生产力。

- 融合化加深:实体与数字空间、硬件与软件、产业与园区生态融合,通过全域感知基建(IoT 传感器)、数字孪生映射、数据中台贯通、场景化应用,打破物理空间壁垒。

- 生态化升级:以数字化 + 低碳技术为核心,建全域数字底座(如厦门软件园年节标煤 1200 吨)、重构能源体系(光伏 + 储能)、推产业循环经济(苏州工业园碳普惠),政策机制保障(碳达峰试点)。

- 政企协同落地:政府统筹规划(省工信厅定标准),国企主导落地(地方国资平台负责基建与管理平台搭建),保障项目持续推进。

(二)中长期愿景

- 智慧化率 100%:信息化平台全覆盖,智慧安监、环保等系统全应用,数据驱动运营。

- 协调发展:以人为本,服务有温度;可持续发展,实现绿色高效。

- 经济核心动力:融合产学研用要素,引领产业创新升级,成经济增长载体。

五、新质生产力时期机遇与挑战

(一)三大机遇

- 政策支持:国家层面(科技部、工信部等)鼓励智慧化、绿色化,地方层面(安徽、上海、浙江等)定明确目标(如浙江 2025 年建 50 个绿色低碳园区)。

- 需求推动:全国 8 万 + 园区多处于 1.0 阶段(单点智能),智慧化渗透率低;新基建(5G、物联网)为基础,新质生产力需园区承载创新与人才,需求空间广阔。

- 技术赋能:2024 年数字经济占 GDP 42.9%,5G、AI、数字孪生等技术打破信息孤岛,云原生、低代码助力园区系统一体化。

(二)四大挑战

- 服务挑战:需以人为本提供个性化服务,培养并留住专业人才难度大。

- 绿色挑战:政策要求减排降耗,平衡经济效益与节能减排压力大。

- 安全挑战:需构建物理、数据、网络三维安全体系,数据安全政策针对性不足,网络边界防护失效。

- 要素挑战:缺统一标准,专业人才、持续资金、技术迭代需求难满足。

(三)三大使命

- 培育新质生产力载体:优化生产要素组合(时间、空间、质态),推动要素从量变到质变。

- 产学研用金平台:打通产业链、学术链、应用链、资金链,促进成果转化与资本结合。

- “双碳” 目标抓手:2023-2025 年两批碳达峰试点园区(共 22 个),通过能源转型、资源循环等落实双碳。

(四)四大新技术应用

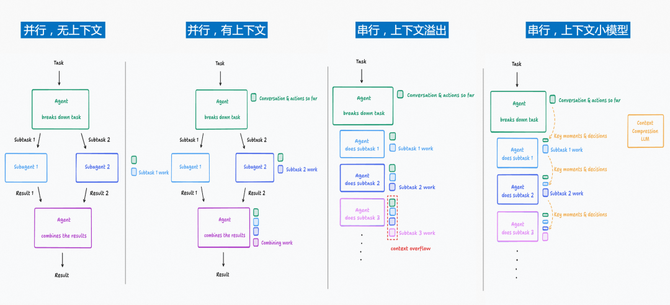

- AI 大模型:含行为分析(车牌识别、安防)、数据评估(综合决策)、生成创作(全息会议)能力,架构分基础层(AI 芯片、数据)、模型层(NLP、CV 大模型)、能力层(Agent)、应用层(B/G 端)。

- 数字孪生:建物理实体虚拟映射,分数据采集与控制、核心、用户、跨域四层实体,实现全生命周期管理。

- 通信感知:6G 实现远距离传输,NFC/RFID 等升级近距离传输;6000 + 种传感器提供实时感知数据。

- 大数据:按 4V 特征(Volume、Variety、Velocity、Value),架构分数据源(园区子系统、公共数据)、处理层(ETL)、服务层(数据库)、应用层(招商、管理),支撑园区决策。

六、案例实践与评价体系

(一)五大典型案例

|

案例名称 |

项目概况 |

核心目标 |

项目价值 |

|

深圳特建创智云城 |

南山留仙洞基地,100 万㎡,聚焦 AI、生物医药,飞企互联承建 |

“一平台一中心四体系”,建万物互联基础 |

数字化转型(流程线上化)、整合创投资源、提升服务效率 |

|

金牛现代都市工业港 |

成都金牛区,分 4 项目(总建面超 20 万㎡),聚焦先进制造 + 现代服务 |

建高效、绿色、安全智慧园区 |

获四川数字经济优秀奖,提升招商率、管理效率与生活体验 |

|

中韩(惠州)产业园起步区 |

国务院批复,94.1 平方公里,分 5 片区,飞企互联合作 |

“1+4+N” 体系(1 数据中台 + 4 平台 + N 应用) |

提升管理效率、招商精准度,成大湾区中韩合作标杆 |

|

深圳湾科技园 |

360 万㎡,主导 AI、5G、金融科技,左邻永佳合作 |

“重点产业 + 四大配套子系统”(产业、专业、政务、商务) |

MyBay 平台提招商、通行、物业、服务效率,整合资源 |

|

南方软件园 |

珠海高新区,运营 4 园区(25 亿资产),服务 414 家企业 |

建运营管理、园企服务、社区服务体系 |

降沟通成本、优营商环境、打造舒适办公生活空间 |

(二)运营管理服务商评价体系

- 模型背景:服务商是园区智慧化核心推动者(如飞企互联、左邻永佳),需通过模型评估综合能力。

- 目标:跟踪服务商发展轨迹,量化竞争格局,提供权威参考。

- 特点:多维度(基础、新质生产力、业务能力)、可度量(定量 + 定性指标)、权重合理(专家评定)。

- 原则:遵循科学性、系统性、规范性、可比性、关联性与独立性。

- 体系构建:“1+3+6” 体系,“1” 新增新质生产力维度,“3” 三大综合维度,“6” 六大细分指标(企业规模、市场资质、专利研发、创新活力、产品应用、服务运营),26 个具体指标量化评分,出具 TOP15 榜单。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)