人工智能发展简史2:知识期到学习期-AI的范式转变

摘要:AI发展经历了知识期(1970-80年代)和机器学习期(1980年代至今)。知识期以专家系统为核心,虽取得领域成果但面临知识工程瓶颈。机器学习期出现多种流派:符号主义(如决策树)、连接主义(神经网络复兴)、统计学习(SVM等)。统计学习在90年代因理论基础扎实成为主流,与神经网络形成互补。各技术流派交替发展,推动AI不断进步。(149字)

1 知识期的兴起与困境

随着符号主义的局限日益明显,AI研究进入了"知识期"(1970s中期-1980s初)。这一阶段的核心思想是"机器需拥有知识才能表现智能",研究者们试图通过"知识工程"将人类领域知识总结并输入机器,形成专家系统。

在爱德华·费根鲍姆(Edward Feigenbaum,"知识工程之父")的倡导下,大量专家系统问世,在医疗、化工、地质等领域取得实际成果。例如,DENDRAL系统能够根据质谱数据推断有机化合物结构,PROSPECTOR系统可以根据地质数据预测矿藏位置。这些系统在特定领域表现出色,但也面临严重的"知识工程瓶颈"——复杂领域的知识难以被完整、准确地提炼,且知识更新速度无法匹配实际需求,导致专家系统的规模化应用受限。

图 1 Edward Feigenbaum,"知识工程之父"

2 机器学习的兴起与统计学习时代

为解决"知识工程瓶颈",AI研究进入了"学习期"(1980s至今),核心目标是让机器通过数据自主学习知识。机器学习成为AI的核心研究方向,并形成了符号主义、连接主义、统计学习、深度学习等多流派交替发展的格局。

1)符号主义学习(1980s):

核心逻辑:基于符号化知识表示(如逻辑规则、决策树结构),从数据中归纳显式知识。

代表技术:决策树,以信息论为基础,通过"信息熵最小化"构建树形判定流程,模拟人类概念判定逻辑,因简单易用至今仍是常用技术。

2)连接主义复兴(1980s-1990s):

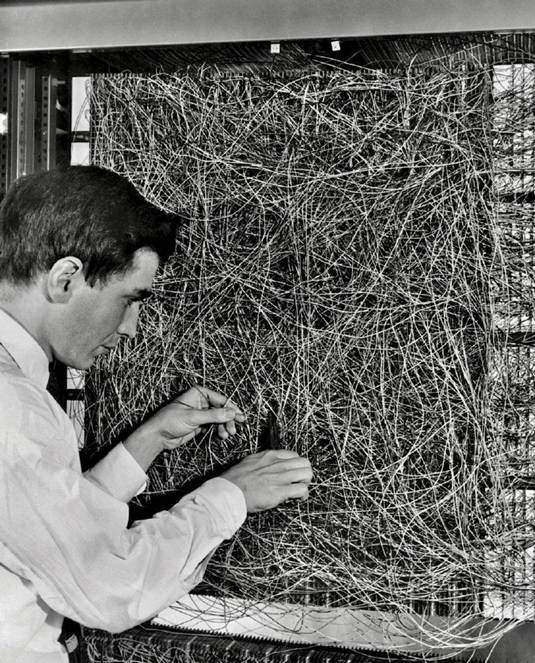

早期蛰伏:20世纪50年代已有连接主义研究(如感知机、Adaline神经网络),但因符号主义的主流偏好,且1969年马文·明斯基指出"当时的神经网络仅能处理线性分类,无法解决'异或'等简单问题",连接主义陷入低谷。

复兴:1983年,J.J. Hopfield利用神经网络求解"流动推销员问题"(NP难题)取得突破;1986年,D.E. Rumelhart等人重新发明BP算法(反向传播算法),该算法能有效训练多层神经网络,成为后续数十年应用最广泛的机器学习算法之一。

局限:连接主义模型是"黑箱"(无法解释知识表示),学习过程依赖大量参数,且参数设置缺乏理论指导,需手工"调参"。

图2上世纪 60 年代实体化的感知机

3)统计学习主流化(1990年代中期-21世纪初):

技术背景:连接主义的"试错性"局限凸显,研究者转向具备严格理论基础的统计学习。

代表技术:支持向量机(SVM)与核方法,其理论基础源于20世纪60-70年代(如V.N. Vapnik提出的"支持向量"、"VC维"、"结构风险最小化原则")。

崛起关键:1990年代初有效SVM算法问世,1990年代中期在文本分类任务中展现出优越性能,验证了统计学习的实用性。

技术影响:核方法被广泛应用于各类机器学习任务,成为该领域的基础技术,且统计学习与连接主义形成技术互补。

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)