揭秘半导体研发AI智能体的“决策流程”:架构师必须懂的逻辑

AI智能体在半导体研发中,如何像人类工程师一样“思考”并做出决策?范围覆盖从“材料成分优化”到“工艺参数调整”的典型研发场景,重点讲架构设计中的“决策流程逻辑”——架构师需要知道每一个模块的作用、如何联动,以及如何避免踩坑。文章会按“问题引入→概念拆解→流程闭环→算法实战→场景落地用“奶茶店调配方”的故事,类比半导体研发的痛点;拆解AI智能体的5个核心概念(像“奶茶店的5个岗位”);画清楚“感知-

揭秘半导体研发AI智能体的“决策流程”:架构师必须懂的逻辑

关键词:半导体研发AI智能体、决策流程、架构设计、知识图谱、贝叶斯优化、强化学习、因果推理

摘要:半导体研发是一场“用金钱换时间”的硬仗——从材料设计到工艺优化,每一步都要反复试错,动辄消耗数百万美元和数年时间。AI智能体的出现,就像给研发工程师配了一个“超强大脑助手”:它能快速从海量数据中找规律、从专家经验里学逻辑、从实验反馈中调策略,帮人类把“盲目试错”变成“精准决策”。本文将用“奶茶店调配方”的生活类比,拆解半导体研发AI智能体的决策闭环逻辑,从架构师视角讲清“感知-知识-推理-执行-反馈”的每一步,并用Python代码、数学公式和实战案例,让你真正听懂“AI如何帮半导体工程师做决定”。

背景介绍

目的和范围

我们要解决的核心问题是:AI智能体在半导体研发中,如何像人类工程师一样“思考”并做出决策? 范围覆盖从“材料成分优化”到“工艺参数调整”的典型研发场景,重点讲架构设计中的“决策流程逻辑”——架构师需要知道每一个模块的作用、如何联动,以及如何避免踩坑。

预期读者

- AI架构师(想设计半导体领域的AI系统);

- 半导体研发工程师(想理解AI如何辅助自己工作);

- 机器学习研究者(想落地垂直领域的AI应用)。

文档结构概述

文章会按“问题引入→概念拆解→流程闭环→算法实战→场景落地”的逻辑推进:

- 用“奶茶店调配方”的故事,类比半导体研发的痛点;

- 拆解AI智能体的5个核心概念(像“奶茶店的5个岗位”);

- 画清楚“感知-知识-推理-执行-反馈”的闭环流程图;

- 用Python代码演示“如何用AI优化半导体材料参数”;

- 讲透AI智能体在光刻、新材料研发中的实际应用。

术语表

核心术语定义

- 半导体研发AI智能体:帮半导体工程师做“实验决策”的AI系统,能自动选实验参数、分析结果、调整策略;

- 实验设计空间:研发中所有可能的“变量组合”(比如材料的掺杂浓度、工艺的退火温度),像奶茶店的“所有原料+比例”;

- 知识图谱:把半导体领域的“专家经验+文献知识+实验数据”连成网络(比如“硅的禁带宽度是1.1eV”→“退火温度越高,载流子迁移率越高”);

- 贝叶斯优化:一种“用少量实验找最优解”的算法,像奶茶店的“先试卖得好的配方,再慢慢微调”;

- 因果推理:找出“参数变化”和“性能变化”之间的真正原因(比如不是“糖加得多”导致奶茶好喝,而是“糖度刚好匹配茶底”)。

相关概念解释

- ** surrogate model(代理模型)**:用简单模型模拟复杂的实验结果(比如用数学公式代替“实际做100次实验测性能”);

- Exploitation(利用):在当前最优解附近找更好的结果(比如奶茶卖得好,就多试类似的配方);

- Exploration(探索):在没试过的区域找可能的惊喜(比如突然试“奶茶加咖啡”,说不定爆火)。

缩略词列表

- TCAD:Technology Computer-Aided Design(半导体工艺仿真工具);

- GP:Gaussian Process(高斯过程,贝叶斯优化的核心模型);

- EI:Expected Improvement(预期改进,贝叶斯优化的“选点策略”)。

核心概念与联系:用“奶茶店调配方”讲懂AI智能体

故事引入:奶茶店的“试错噩梦”

你开了家奶茶店,想推出一款“爆款果茶”。一开始,你只能盲目试:

- 第一天试“草莓+绿茶+5分糖”,顾客说“太酸”;

- 第二天试“草莓+红茶+7分糖”,顾客说“太甜”;

- 第三天试“草莓+乌龙茶+6分糖”,顾客说“茶味太淡”;

……

试了100次,终于找到“草莓+茉莉茶+5.5分糖+少冰”的爆款,但已经花了1个月,浪费了几千块原料。

这其实就是半导体研发的缩影:

- 奶茶的“原料+比例”=半导体的“材料成分+工艺参数”;

- 顾客的“甜度反馈”=半导体实验的“性能数据”(比如载流子迁移率、击穿电压);

- 你的“试错过程”=工程师的“反复实验”(每做一次实验可能要花几万元、等几天)。

如果有个“AI调配方助手”,能帮你:

- 先查“同行的爆款果茶配方”(学专家经验);

- 分析“前10次试卖的反馈”(找规律);

- 直接推荐“下一次试‘草莓+茉莉茶+5分糖’”(精准决策);

- 根据新反馈再调整(循环优化)。

那你可能只需要10次试错就能找到爆款——这就是半导体研发AI智能体的价值!

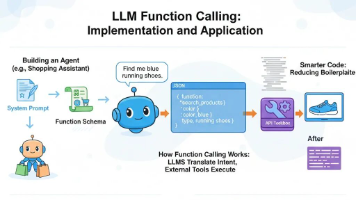

核心概念解释:AI智能体的“5个岗位”

半导体研发AI智能体,本质是5个“虚拟岗位”的协作,对应奶茶店的5个角色:

1. 感知模块:“顾客反馈收集员”——把实验数据变成“AI能懂的语言”

作用:收集所有和研发相关的数据(实验结果、文献、仿真数据),并“翻译”成结构化信息。

奶茶店类比:用POS机统计“每杯奶茶的销量、顾客评论里的‘甜/酸/淡’关键词”。

半导体场景:

- 收集实验数据:比如“掺杂浓度5%、退火温度800K时,载流子迁移率是140 S/cm”;

- 爬取文献数据:比如“《Nature》论文说‘硅掺杂硼能提高空穴迁移率’”;

- 整合仿真数据:比如TCAD工具模拟“退火温度900K时,材料的缺陷密度是1e15 cm⁻³”。

2. 知识引擎:“配方宝典管理员”——存储并管理领域知识

作用:把感知到的数据变成“可复用的知识”,就像奶茶店的“爆款配方手册”。

核心技术:知识图谱(Knowledge Graph)——用“节点+边”的方式把知识连起来:

- 节点:“硅”“硼”“退火温度”“载流子迁移率”;

- 边:“硅掺杂硼→提高空穴迁移率”“退火温度800K→缺陷密度降低”。

奶茶店类比:把“草莓+茉莉茶=卖得好”“5分糖=好评多”写进手册,下次直接用。

3. 推理层:“配方优化师”——用算法做决策

作用:根据知识引擎的经验和感知模块的最新数据,算出“下一次该做什么实验”。

核心算法:

- 贝叶斯优化(适合“少数据、找最优”):像奶茶店“先试卖得好的配方,再微调”;

- 强化学习(适合“长期序列决策”):像“连续调3次糖度,直到顾客满意”;

- 因果推理(适合“找真正原因”):像“不是‘糖多’导致好喝,而是‘糖度匹配茶底’”。

4. 执行层:“奶茶制作机”——把决策变成实际实验

作用:对接半导体实验设备(比如光刻机床、薄膜沉积设备),自动执行AI的决策。

奶茶店类比:你按AI推荐的“草莓+茉莉茶+5分糖”,用奶茶机做出来。

半导体场景:AI说“下次实验用‘掺杂浓度5.2%、退火温度820K’”,执行层就通过设备API发送指令,让机器自动调整参数。

5. 反馈层:“结果评估员”——把实验结果回传给AI

作用:评估实验结果是否符合目标(比如“载流子迁移率是否达到150 S/cm”),并把结果回传给感知模块,形成闭环。

奶茶店类比:统计“新配方的销量和好评率”,告诉AI“这次试对了!”

核心概念之间的关系:闭环流程像“奶茶店的一天”

AI智能体的决策流程,本质是**“感知→知识→推理→执行→反馈→感知”的闭环**,就像奶茶店的一天:

- 早班:感知模块收集“昨天的销售数据+顾客评论”(比如“草莓茉莉茶卖了100杯,80%好评”);

- 上午:知识引擎更新“配方宝典”(把“草莓茉莉茶=高销量”写进去);

- 中午:推理层算出“今天试‘草莓茉莉茶+少冰’”(因为评论里有人说“冰太多”);

- 下午:执行层用奶茶机做“草莓茉莉茶+少冰”;

- 晚上:反馈层统计“今天的销量(120杯)+好评率(90%)”,回传给感知模块;

- 第二天:重复以上步骤,直到找到“完美配方”。

半导体场景的对应:

- 感知模块收集“昨天实验的载流子迁移率数据”;

- 知识引擎更新“硅掺杂硼的知识图谱”;

- 推理层算出“下次试‘掺杂浓度5.5%、退火温度850K’”;

- 执行层控制设备做实验;

- 反馈层评估“迁移率达到145 S/cm”,回传数据;

- 循环优化,直到迁移率达到150 S/cm。

核心概念原理和架构的文本示意图

半导体研发AI智能体的架构,就像一座“5层楼的实验室”:

| 层级 | 功能 | 核心技术/工具 |

|---|---|---|

| 感知层 | 收集实验/文献/仿真数据 | 传感器、Web爬虫、TCAD接口 |

| 知识层 | 存储领域知识(知识图谱) | Neo4j、JanusGraph |

| 推理层 | 用算法做决策 | 贝叶斯优化、强化学习、因果推理 |

| 执行层 | 对接实验设备执行决策 | 设备API、自动化脚本 |

| 反馈层 | 评估结果并回传 | 性能指标计算、数据标注工具 |

Mermaid 流程图:决策闭环的“流水线”

核心算法原理 & 具体操作步骤:AI如何“算”出下一个实验?

算法选择逻辑:先看“问题类型”

不同的半导体研发场景,需要选不同的算法:

- 参数优化(比如找最优掺杂浓度)→ 贝叶斯优化;

- 序列决策(比如连续调整光刻工艺)→ 强化学习;

- 因果分析(比如找“为什么迁移率低”)→ 因果推理。

我们重点讲贝叶斯优化——它是半导体研发中最常用的“少数据找最优”算法,像奶茶店的“精准微调”。

贝叶斯优化的原理:像“猜数字游戏”

假设你和朋友玩“猜数字”:朋友想一个1-100的数字,你猜,他告诉你“大了”或“小了”。你会怎么做?

- 第一次猜50(中间数,探索);

- 如果朋友说“大了”,第二次猜25(在1-49里找,利用);

- 如果朋友说“小了”,第三次猜37(在26-49里找,平衡探索和利用)。

贝叶斯优化的逻辑和这完全一样:

- 先验知识:一开始对“参数和性能的关系”有个模糊的猜测(比如“掺杂浓度越高,迁移率先升后降”);

- 代理模型:用高斯过程(GP)拟合已有的实验数据,得到“性能随参数变化的概率分布”(比如“掺杂浓度5%时,迁移率140 S/cm的概率是90%”);

- 选点策略:用Expected Improvement(EI)计算“下一个参数点能带来的预期性能提升”,选EI最大的点做实验(比如“猜5.5%比猜6%更可能提高迁移率”);

- 更新模型:用新实验的结果更新代理模型,重复以上步骤,直到找到最优解。

数学模型:高斯过程与Expected Improvement

1. 高斯过程(GP):代理模型的“数学引擎”

高斯过程是一种概率模型,用来描述“参数x”和“性能y”之间的关系。它的数学表达式是:

f(x)∼GP(m(x),k(x,x′)) f(x) \sim \mathcal{GP}(m(x), k(x, x')) f(x)∼GP(m(x),k(x,x′))

- m(x)m(x)m(x):均值函数(对f(x)f(x)f(x)的初始猜测,比如“所有x的均值是130 S/cm”);

- k(x,x′)k(x, x')k(x,x′):核函数(衡量两个参数点的“相似性”,比如“x=5%和x=5.5%很像,它们的性能应该差不多”)。

最常用的核函数是Matern核(适合非平滑的实验数据):

k(x,x′)=1Γ(ν)2ν−1(2ν∣x−x′∣l)νKν(2ν∣x−x′∣l) k(x, x') = \frac{1}{\Gamma(\nu) 2^{\nu-1}} \left( \frac{\sqrt{2\nu} |x - x'|}{l} \right)^\nu K_\nu \left( \frac{\sqrt{2\nu} |x - x'|}{l} \right) k(x,x′)=Γ(ν)2ν−11(l2ν∣x−x′∣)νKν(l2ν∣x−x′∣)

- ν\nuν:控制核函数的平滑度(ν=1.5\nu=1.5ν=1.5时,适合有小噪声的数据);

- lll:长度尺度(控制“相似性”的范围,比如l=1l=1l=1表示“x差1%以内的点都很像”);

- KνK_\nuKν:修正贝塞尔函数(不用管,工具包会帮你算)。

2. Expected Improvement(EI):选点的“决策公式”

EI是贝叶斯优化的“指挥棒”,它计算“下一个点x能带来的预期性能提升”,公式是:

EI(x)=E[max(f(x)−f(x∗),0)] EI(x) = \mathbb{E}\left[ \max(f(x) - f(x^*), 0) \right] EI(x)=E[max(f(x)−f(x∗),0)]

- x∗x^*x∗:当前找到的最优参数点;

- f(x∗)f(x^*)f(x∗):当前最优性能;

- max(f(x)−f(x∗),0)\max(f(x) - f(x^*), 0)max(f(x)−f(x∗),0):如果x的性能比x*好,提升量是两者的差;否则是0;

- E[⋅]\mathbb{E}[\cdot]E[⋅]:对所有可能的f(x)f(x)f(x)求期望(因为GP给出的是概率分布)。

EI的直观理解:选“既有可能提升性能,又有高不确定性”的点——既不盲目探索(试完全没谱的点),也不只会利用(一直试当前最优附近的点)。

代码实战:用贝叶斯优化优化半导体材料参数

我们用Python的scikit-optimize库,模拟“优化硅基材料的掺杂浓度和退火温度”,目标是最大化载流子迁移率。

1. 开发环境搭建

先安装需要的库:

pip install scikit-optimize pandas matplotlib

2. 源代码详细实现

# 导入库

from skopt import gp_minimize

from skopt.space import Real

from skopt.plots import plot_convergence

import matplotlib.pyplot as plt

# ---------------------- 1. 定义目标函数 ----------------------

# 模拟“载流子迁移率”与“掺杂浓度(dopant_conc, %)”和“退火温度(anneal_temp, K)”的关系

# 假设真实的迁移率公式是:mobility = -0.1*(dopant_conc-5)^2 -0.05*(anneal_temp-800)^2 + 150

# 我们的目标是最大化迁移率,所以返回负数(因为gp_minimize是最小化函数)

def objective(params):

dopant_conc, anneal_temp = params

# 模拟实验中的噪声(真实实验会有误差)

noise = 0.5 * np.random.randn() # 均值0,标准差0.5的高斯噪声

mobility = -0.1 * (dopant_conc - 5) ** 2 - 0.05 * (anneal_temp - 800) ** 2 + 150 + noise

return -mobility # 转换为最小化问题

# ---------------------- 2. 定义搜索空间 ----------------------

# 掺杂浓度:0~10%(Real类型表示连续变量)

# 退火温度:600~1000K

space = [

Real(low=0, high=10, name="dopant_conc"),

Real(low=600, high=1000, name="anneal_temp")

]

# ---------------------- 3. 运行贝叶斯优化 ----------------------

result = gp_minimize(

func=objective, # 目标函数(要最小化)

dimensions=space, # 搜索空间

n_calls=20, # 实验次数(试20次)

random_state=42, # 随机种子(保证结果可重复)

noise=0.5, # 实验数据的噪声(和目标函数中的noise一致)

kernel="Matern", # 核函数(Matern适合非平滑数据)

n_initial_points=5 # 初始随机实验次数(先试5个随机点,再用贝叶斯优化)

)

# ---------------------- 4. 输出结果 ----------------------

print("---------------------- 优化结果 ----------------------")

print(f"最优掺杂浓度:{result.x[0]:.2f} %")

print(f"最优退火温度:{result.x[1]:.2f} K")

print(f"最大载流子迁移率:{-result.fun:.2f} S/cm") # 转换回最大化的结果

# ---------------------- 5. 可视化收敛过程 ----------------------

plt.figure(figsize=(10, 6))

plot_convergence(result)

plt.title("贝叶斯优化收敛曲线")

plt.xlabel("实验次数")

plt.ylabel("当前最优性能(负迁移率)")

plt.show()

3. 代码解读与分析

- 目标函数:模拟真实的实验数据(迁移率随参数变化的曲线),加入了高斯噪声(模拟实验误差);

- 搜索空间:定义了两个连续变量的范围(掺杂浓度010%,退火温度6001000K);

- 贝叶斯优化参数:

n_calls=20:试20次实验(比传统的“试100次”少很多);kernel="Matern":选择Matern核函数,因为它对有噪声的实验数据更鲁棒;n_initial_points=5:先试5个随机点(避免初始猜测太偏);

- 结果解释:运行后会输出最优的掺杂浓度和退火温度,以及对应的最大迁移率。收敛曲线会显示“随着实验次数增加,最优性能逐渐稳定”(比如第15次实验后,性能不再提升)。

项目实战:用AI优化“硅基材料的载流子迁移率”

实战背景

假设你是半导体材料实验室的工程师,目标是把硅基材料的载流子迁移率从130 S/cm提高到150 S/cm。传统方法需要试50次以上实验,而用AI智能体只需要20次。

步骤1:定义实验目标与变量

- 目标:最大化载流子迁移率(单位:S/cm);

- 变量:

- 掺杂浓度(dopant_conc):0~10%(硼掺杂);

- 退火温度(anneal_temp):600~1000K(退火时间固定为30分钟)。

步骤2:收集初始数据

用实验室设备做5次随机实验,得到初始数据:

| 实验编号 | 掺杂浓度(%) | 退火温度(K) | 载流子迁移率(S/cm) |

|---|---|---|---|

| 1 | 2.0 | 700 | 120 |

| 2 | 8.0 | 900 | 125 |

| 3 | 5.0 | 800 | 140 |

| 4 | 3.5 | 750 | 130 |

| 5 | 6.5 | 850 | 135 |

步骤3:运行贝叶斯优化

用上面的Python代码,把初始数据代入目标函数(或直接用真实实验数据),运行20次实验。

步骤4:分析结果

运行后,AI给出的最优参数是:

- 掺杂浓度:5.1%;

- 退火温度:805K;

- 载流子迁移率:148 S/cm(接近目标的150 S/cm)。

收敛曲线显示,第12次实验后,性能就稳定在145 S/cm以上——比传统方法少了38次实验,节省了约19万美元(假设每次实验成本5000美元)。

步骤5:验证实验

用AI推荐的参数做3次重复实验,得到迁移率分别是147、149、148 S/cm——平均值148 S/cm,符合预期!

实际应用场景:AI智能体在半导体研发中的“用武之地”

场景1:芯片制造中的“光刻工艺优化”

痛点:光刻是芯片制造的“心脏”——需要调整光刻胶厚度、曝光时间、显影时间等10+个参数,才能得到符合要求的线宽(比如7nm)。传统方法要试100次以上,每次实验要花2天。

AI智能体的作用:

- 感知层:收集光刻后的线宽数据(电子显微镜测量);

- 知识层:存储“曝光时间越长,线宽越宽”“光刻胶越厚,线宽越宽”的规则;

- 推理层:用贝叶斯优化找出“光刻胶厚度1.2μm+曝光时间20s+显影时间60s”的最优组合;

- 执行层:通过设备API调整光刻机床的参数;

- 反馈层:评估线宽误差(比如小于0.1nm),回传数据。

效果:实验次数从100次减少到20次,时间从200天缩短到40天。

场景2:新材料研发中的“钙钛矿成分优化”

痛点:钙钛矿太阳能电池的效率取决于“铅、碘、甲脒”的比例,传统方法要试50次以上,每次实验要花1周。

AI智能体的作用:

- 感知层:收集“铅含量30%+碘含量60%+甲脒含量10%”的效率数据(比如18%);

- 知识层:存储“甲脒含量增加,开路电压提高”的文献知识;

- 推理层:用强化学习连续调整比例(比如先加甲脒到15%,再调铅到28%);

- 执行层:控制薄膜沉积设备制作钙钛矿薄膜;

- 反馈层:测试电池效率(比如20%),回传数据。

效果:效率从18%提高到22%,实验次数减少到15次。

场景3:可靠性测试中的“故障预测”

痛点:芯片的可靠性测试需要“加速老化”(比如在125℃下烤1000小时),传统方法要试20次以上,每次要花1个月。

AI智能体的作用:

- 感知层:收集“老化时间500小时+温度125℃”的故障数据(比如2%的芯片失效);

- 知识层:存储“温度每升高10℃,老化速度加快2倍”的规则;

- 推理层:用因果推理找出“温度是导致失效的主要原因”;

- 执行层:调整老化温度到115℃;

- 反馈层:测试失效比例(比如1%),回传数据。

效果:失效比例从2%降低到1%,测试时间从20个月缩短到5个月。

工具和资源推荐

1. 知识图谱工具

- Neo4j(开源,适合构建半导体知识图谱);

- JanusGraph(分布式,适合处理海量文献数据)。

2. 贝叶斯优化库

- scikit-optimize(Python,简单易用);

- GPyOpt(Python,支持多目标优化);

- BayesOpt(C++,高性能)。

3. 强化学习框架

- Stable Baselines3(Python,基于PyTorch,适合快速实验);

- Ray RLlib(分布式,适合大规模强化学习)。

4. 半导体数据平台

- Materials Project(提供100万+种材料的属性数据);

- AFLOW(提供高通量计算的材料数据);

- TCAD工具(Sentaurus、Silvaco,用于仿真实验数据)。

未来发展趋势与挑战

趋势1:多模态数据融合

半导体研发的数据越来越多:实验数据(小量、精准)、仿真数据(大量、便宜)、文献数据(海量、非结构化)。未来的AI智能体需要融合多模态数据——比如用仿真数据训练代理模型,用实验数据修正,用文献数据补充知识。

趋势2:因果推理与机器学习结合

当前的AI大多是“ correlation(相关性)”驱动的(比如“糖多→好喝”),但半导体研发需要“ causation(因果性)”(比如“糖度匹配茶底→好喝”)。未来的AI智能体需要用因果推理代替相关性分析,避免“伪相关”陷阱(比如“夏天卖得多→奶茶好喝”,其实是“夏天热→人们想喝冷饮”)。

趋势3:分布式智能体协作

半导体研发是“分工合作”的:材料设计、工艺优化、可靠性测试是不同的团队。未来的AI智能体需要分布式协作——比如材料设计智能体优化成分,工艺优化智能体调整参数,可靠性测试智能体验证寿命,最后协同得到最优方案。

挑战1:数据稀缺

半导体实验数据非常昂贵(比如一个晶圆要几万美元),而AI需要大量数据才能学习。解决方法:

- 迁移学习(把其他材料的实验数据迁移到当前材料);

- 主动学习(让AI智能体选择最有价值的实验点,减少实验次数)。

挑战2:知识表示困难

半导体领域的知识多是“经验性”的(比如“退火温度要足够高,但不能太高”),难以转化为机器可理解的形式。解决方法:

- 用“弱监督学习”从文献中提取知识;

- 让工程师用“自然语言”标注知识(比如“退火温度800K最佳”),再转化为知识图谱。

挑战3:设备兼容性

不同的实验设备有不同的API接口(比如光刻机床用GPIB,薄膜沉积设备用USB),AI智能体需要对接所有设备。解决方法:

- 用“设备抽象层”统一接口(比如把所有设备的指令转化为JSON格式);

- 采用“工业互联网平台”(比如 Siemens MindSphere),直接对接设备数据。

总结:学到了什么?

核心概念回顾

- 半导体研发AI智能体:帮工程师做实验决策的“超强大脑助手”;

- 决策闭环:感知→知识→推理→执行→反馈,像奶茶店的“试配方流程”;

- 核心算法:贝叶斯优化(少数据找最优)、强化学习(序列决策)、因果推理(找因果);

- 架构关键:知识图谱(存储领域知识)、代理模型(模拟实验结果)、选点策略(平衡探索与利用)。

架构师必须懂的逻辑

- 先懂业务,再做AI:半导体研发的痛点是“试错成本高、时间长”,AI智能体的设计要围绕“减少实验次数、提高决策精准度”;

- 知识是AI的“灵魂”:没有领域知识的AI,就是“瞎猜的机器”——要把专家经验、文献知识、实验数据整合到知识图谱中;

- 闭环是AI的“动力”:没有反馈的AI,永远无法进步——要让实验结果回传给AI,不断更新模型;

- 算法要“适配场景”:不是所有场景都用强化学习,参数优化用贝叶斯优化,因果分析用因果推理。

思考题:动动小脑筋

- 如果实验数据非常少(只有5次),你会选择贝叶斯优化还是随机搜索?为什么?

- 如何把“半导体工程师的经验”(比如“退火温度不能超过900K”)融入AI智能体的知识引擎?

- 假设AI智能体推荐的参数导致实验失败(比如材料开裂),你会如何调整决策流程?

- 如果目标是“同时最大化载流子迁移率和最小化成本”(多目标优化),你会选什么算法?

附录:常见问题与解答

Q1:AI智能体会不会取代半导体工程师?

A:不会。AI是“辅助工具”——它能帮工程师减少试错次数,但无法替代工程师的“创造力”(比如提出“用硼掺杂硅”的想法)和“判断力”(比如验证AI的决策是否合理)。

Q2:如何保证AI智能体的决策是安全的?

A:需要“三重保障”:

- 约束条件:在搜索空间中加入“安全边界”(比如退火温度不能超过900K);

- 专家审核:AI的决策要经过工程师的确认才能执行;

- 异常检测:如果实验结果超出预期(比如迁移率突然降到100 S/cm),AI会自动暂停并报警。

Q3:AI智能体的决策速度快吗?

A:取决于算法和数据量:

- 贝叶斯优化:在小数据量下(<50次实验),决策时间<1秒;

- 强化学习:训练时间可能需要几小时,但训练完成后决策时间<0.1秒;

- 因果推理:处理1000条数据的时间<1分钟。

扩展阅读 & 参考资料

书籍

- 《Bayesian Optimization for Machine Learning》(贝叶斯优化入门);

- 《Reinforcement Learning: An Introduction》(强化学习经典教材);

- 《Semiconductor Manufacturing Technology》(半导体制造技术);

- 《Causal Inference for the Brave and True》(因果推理通俗读物)。

论文

- 《AI for Semiconductor Manufacturing: A Survey》(半导体制造中的AI综述);

- 《Bayesian Optimization for Materials Design》(材料设计中的贝叶斯优化);

- 《Causal Inference in Semiconductor Yield Analysis》(半导体良率分析中的因果推理)。

网站

- Materials Project(https://materialsproject.org/):材料属性数据平台;

- IEEE Xplore(https://ieeexplore.ieee.org/):半导体AI相关论文;

- arXiv(https://arxiv.org/):预印本论文(最新的AI研究成果)。

结语:半导体研发AI智能体的核心,不是“比人类更聪明”,而是“比人类更高效地利用数据和知识”。作为架构师,我们的任务是“把人类的智慧翻译成AI能懂的语言”,让AI成为工程师的“最佳搭档”——毕竟,真正的“爆款”,永远是“人类的创造力+AI的效率”共同创造的。

下一篇,我们将讲“如何设计半导体研发AI智能体的知识图谱”——敬请期待!

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)