《AI应用架构师:助力AI驱动数字转型的核心引领者》

张三,资深AI应用架构师,拥有10年数字转型项目经验,曾主导零售、制造、金融等行业的AI架构设计。擅长将业务需求转化为可落地的AI解决方案,专注于数据工程、云原生、生成式AI架构设计。

AI应用架构师:助力AI驱动数字转型的核心引领者

摘要

当企业高呼“数字转型”时,AI往往是最被寄予厚望的“转型引擎”。但现实是:70%的AI项目无法落地(Gartner, 2023),要么模型精度高但业务价值低,要么系统上线后无法扩展,要么数据孤岛导致AI“无米下锅”。

问题的根源,在于缺乏“连接者”——既能理解业务需求,又能驾驭AI技术,还能设计可落地架构的人。而AI应用架构师,正是这个“连接者”。

他们不是算法工程师(专注模型精度),也不是传统架构师(专注系统稳定性),而是**“业务-数据-技术”的整合者**:从需求分析到架构设计,从数据治理到模型部署,从跨团队协同到全生命周期管理,全程主导AI系统的落地与迭代,最终让AI真正成为企业数字转型的“核心驱动力”。

本文将拆解AI应用架构师的角色定位、核心职责、技能体系,通过真实案例展示其如何解决企业AI落地痛点,并展望该角色的未来进化方向。无论你是想转型AI架构师的开发者,还是正在推动数字转型的企业管理者,都能从本文中找到关键答案。

一、AI应用架构师:连接业务与AI的“翻译官”

在讨论“AI应用架构师”之前,我们需要先明确其核心定位——不是“做模型的人”,而是“让模型有用的人”。

1. 与传统架构师的区别:从“稳定”到“智能”

传统IT架构师的核心目标是构建稳定、可扩展的系统,关注的是“如何让系统跑起来”。比如,设计电商平台的订单系统,需要考虑高并发、数据库分库分表、容灾备份等。

而AI应用架构师的目标是构建“智能且有用”的系统,关注的是“如何让系统产生业务价值”。比如,设计电商的AI推荐系统,不仅要考虑系统的稳定性,还要考虑:

- 数据是否能覆盖用户的全行为链路(浏览、点击、购买)?

- 模型是否能实时响应用户的最新行为(比如刚加入购物车的商品)?

- 推荐结果是否符合业务目标(比如提升客单价还是转化率)?

2. 与AI算法工程师的区别:从“模型精度”到“全流程落地”

AI算法工程师的核心是优化模型的精度,比如用Transformer模型把图像分类准确率从95%提升到98%。而AI应用架构师的核心是让模型在业务场景中“活”起来,需要解决:

- 数据从哪里来?如何清洗、存储、共享?

- 模型如何部署到生产环境?如何保证低延迟?

- 模型上线后如何监控?如何应对数据漂移?

- 如何协调业务、数据、算法、开发团队的工作?

类比:AI应用架构师=餐厅总厨师

如果把AI系统比作“餐厅”,那么:

- 业务需求是“顾客的口味”(比如要做“符合年轻人喜好的川菜”);

- 数据是“食材”(比如新鲜的辣椒、牛肉);

- 模型是“烹饪技巧”(比如水煮鱼的做法);

- 系统是“厨房”(比如灶台、冰箱、传菜员)。

AI应用架构师就像总厨师:

- 要理解顾客的需求(业务),确定菜品方向;

- 要挑选优质食材(数据),确保来源可靠;

- 要设计菜谱(模型架构),让味道符合预期;

- 要协调厨房团队(跨团队),让切菜、炒菜、传菜流程顺畅;

- 还要关注成本(资源)、效率( latency)、用户反馈(监控),持续优化菜品。

二、AI应用架构师的核心职责:从需求到落地的全流程掌舵

AI应用架构师的工作,贯穿AI系统的全生命周期——从“业务问题”到“AI解决方案”,再到“系统上线”,最后到“持续优化”。其核心职责可概括为四大模块:

1. 需求翻译:从业务问题到AI解决方案

关键词:将“业务语言”转化为“AI语言”。

企业的业务团队通常会提出这样的需求:“我要提升用户转化率”“我要降低设备停机时间”“我要减少客服投诉量”。这些需求是模糊的、业务导向的,而AI应用架构师的第一步,是将其拆解为可量化、可技术实现的AI问题。

举例:某零售企业的业务需求是“提升线上商城的用户转化率”。架构师需要做的是:

- 问题拆解:转化率=下单用户数/访客数,提升转化率的关键是让更多访客下单。

- AI问题定义:如何为每个访客推荐“最可能购买的商品”?

- 业务约束:推荐结果需要实时(用户浏览时立即显示)、个性化(不同用户推荐不同商品)、符合库存(不能推荐缺货商品)。

工具与方法:

- 业务流程建模(比如用UML画零售的用户转化漏斗);

- 数据探查(分析访客的行为数据:浏览时长、点击次数、购物车内容);

- stakeholder访谈(与业务负责人确认“转化率提升20%”是否为可接受的目标)。

2. 架构设计:构建可扩展、可维护的AI系统

关键词:用“架构模式”解决共性问题。

AI应用架构师的核心工作是设计系统架构,确保AI系统满足业务需求、技术约束、未来扩展性。架构设计通常包括四大层:

(1)数据架构:解决“数据从哪里来,到哪里去”

数据是AI的“燃料”,数据架构的目标是构建“可访问、可共享、可追溯”的数据体系。

核心组件:

- 数据采集:通过SDK、API、ETL工具收集用户行为、设备传感器、业务系统等数据(比如零售企业的线上浏览数据、线下POS数据);

- 数据存储:用数据湖(比如AWS S3、阿里云OSS)存储原始数据,用数据仓库(比如Snowflake、BigQuery)存储结构化数据(比如用户订单表);

- 数据处理:用Spark、Flink做批处理/流处理(比如实时计算用户的最近浏览商品);

- 数据治理:通过元数据管理(比如Apache Atlas)、数据质量监控(比如Great Expectations)确保数据的准确性、一致性(比如“用户ID”不能为空)。

设计原则:

- 避免数据孤岛:用数据湖整合分散的数据源(比如零售企业的线上、线下数据);

- 支持多模态数据:能存储文本、图像、语音、传感器数据(比如制造企业的设备振动数据);

- 可追溯性:记录数据的来源、处理过程(比如“用户点击数据”来自APP SDK,经过了去重、脱敏处理)。

(2)模型架构:解决“用什么模型,怎么训练”

模型架构的目标是选择合适的模型,平衡“精度”“速度”“成本”。

核心决策:

- 模型类型:根据业务场景选择(比如推荐系统用协同过滤+深度学习,预测性维护用LSTM,图像分类用CNN);

- 训练方式:集中式(数据集中在一处训练) vs 联邦式(数据分布在多端,不传输原始数据)(比如银行的客户信用评分,用联邦学习保护用户隐私);

- 优化策略:模型压缩(剪枝、量化)、分布式训练(用TensorFlow Distributed、PyTorch Distributed加速训练);

- 版本管理:用MLflow、DVC管理模型版本(比如“推荐模型v1.0”用了协同过滤,“v2.0”加了Transformer)。

举例:零售企业的推荐系统模型架构:

- 输入层:用户ID、商品ID、用户最近浏览记录、商品库存;

- 特征层:用Embedding将用户、商品转化为向量(比如用户向量包含“年龄、性别、购物偏好”);

- 模型层:用Transformer做序列建模(捕捉用户的长期兴趣)+ 协同过滤(捕捉用户与商品的交互);

- 输出层:输出商品推荐列表(按推荐分数排序)。

(3)应用架构:解决“模型如何与业务系统集成”

应用架构的目标是将模型转化为可调用的服务,嵌入到业务流程中。

核心组件:

- 模型部署:用容器(Docker)、云原生(K8s)部署模型服务(比如用TensorFlow Serving、TorchServe部署推荐模型);

- API设计:用RESTful API或gRPC暴露模型服务(比如

/api/recommend?user_id=123返回推荐商品列表); - 业务集成:将模型服务嵌入到业务系统(比如零售企业的APP、电商平台的结算页);

- 流处理:用Flink、Kafka实现实时推荐(比如用户刚点击了“运动鞋”,立即推荐相关的“运动袜”)。

设计原则:

- 低延迟:实时推荐系统的延迟要控制在100ms以内(比如用户点击商品后,立即显示推荐列表);

- 高可用:用多副本、负载均衡(比如K8s的Deployment、Service)确保模型服务不宕机;

- 可扩展:支持动态扩展实例(比如大促期间,自动增加模型服务的副本数)。

(4)基础设施架构:解决“用什么硬件,怎么部署”

基础设施架构的目标是为AI系统提供“高效、弹性、低成本”的计算资源。

核心组件:

- 计算资源:CPU(用于数据处理、轻量级模型)、GPU(用于深度学习训练/推理)、TPU(谷歌的张量处理单元,用于大规模模型);

- 云服务:用公有云(AWS、阿里云、谷歌云)的机器学习平台(比如SageMaker、PAI)、容器服务(比如EKS、ACK);

- 边缘计算:将模型部署到边缘设备(比如制造企业的设备网关),减少数据传输延迟(比如预测性维护,实时分析设备传感器数据)。

设计原则:

- 弹性伸缩:用云原生的自动扩缩容(HPA)根据负载调整资源(比如训练模型时,自动增加GPU节点);

- 成本优化:用 spot 实例(按需购买的低价资源)降低训练成本(比如非核心模型的训练用spot实例);

- 混合云:将敏感数据(比如用户隐私数据)放在私有云,将非敏感数据放在公有云(比如零售企业的用户订单数据放在私有云,商品图片放在公有云)。

(3)生命周期管理:从数据到模型的全流程管控

AI系统不是“一锤子买卖”,而是持续迭代的过程。生命周期管理的目标是确保AI系统“持续有效”。

核心环节:

- 数据采集与预处理:持续收集数据,定期清洗、更新(比如推荐系统每天更新用户的浏览记录);

- 模型训练与验证:定期用新数据重新训练模型(比如推荐系统每周训练一次),用测试集验证精度(比如准确率从85%提升到88%);

- 模型部署与监控:将模型部署到生产环境,用Prometheus、Grafana监控模型的“健康状况”(比如推理延迟、错误率、数据漂移);

- 模型迭代与退役:当模型精度下降(比如数据漂移导致推荐准确率降到80%以下),用新模型替换旧模型(比如将推荐模型从v1.0升级到v2.0),退役旧模型。

工具链:

- 数据 pipeline:Apache Airflow、Prefect(调度数据采集、预处理任务);

- 模型训练:TensorFlow、PyTorch、Hugging Face(训练模型);

- 模型部署:SageMaker Endpoint、Triton Inference Server(部署模型服务);

- 监控:Prometheus(收集 metrics)、Grafana(可视化)、Evidently AI(监控数据漂移、模型性能)。

(4)跨团队协同:打破部门壁垒的“桥梁”

AI项目的失败,往往不是因为技术问题,而是团队协作问题。AI应用架构师的核心职责之一,是协调业务、数据、算法、开发团队,让大家朝着同一个目标前进。

核心工作:

- 业务团队:理解他们的需求(比如“提升转化率”),用“业务语言”汇报进展(比如“推荐系统上线后,转化率提升了15%”);

- 数据团队:明确数据需求(比如“需要用户的最近30天浏览记录”),解决数据质量问题(比如“用户ID为空的记录需要过滤”);

- 算法团队:告诉他们“业务需要什么”(比如“推荐系统的延迟不能超过100ms”),而不是“你们要把精度做到99%”;

- 开发团队:协调模型部署的时间(比如“下周三上线推荐系统v2.0”),解决集成问题(比如“模型API需要支持HTTPS”)。

协作工具:

- 项目管理:Jira、飞书多维表格(跟踪任务进度);

- 沟通:Slack、钉钉(实时沟通);

- 文档:Confluence、Notion(记录架构设计、需求文档)。

三、AI应用架构师的技能体系:技术与业务的“双轮驱动”

要成为一名优秀的AI应用架构师,需要具备**“技术深度+业务广度+软技能”**的综合能力。

1. 技术技能:全栈AI能力的基石

技术技能是AI应用架构师的“硬实力”,需要覆盖数据工程、机器学习、云原生、DevOps四大领域。

(1)数据工程

- 数据采集:熟悉SDK(比如埋点SDK)、API(比如第三方数据接口)、ETL工具(比如Apache Nifi、Talend);

- 数据存储:熟悉数据湖(S3、OSS)、数据仓库(Snowflake、BigQuery)、数据库(MySQL、PostgreSQL);

- 数据处理:熟悉批处理(Spark SQL)、流处理(Flink、Kafka Streams);

- 数据治理:熟悉元数据管理(Apache Atlas)、数据质量监控(Great Expectations)、数据脱敏(比如用户手机号脱敏)。

(2)机器学习

- 模型基础:掌握常见机器学习算法(线性回归、决策树、SVM)、深度学习框架(TensorFlow、PyTorch);

- 模型优化:掌握模型压缩(剪枝、量化)、分布式训练(TensorFlow Distributed)、自动机器学习(AutoML,比如Google AutoML、AWS SageMaker Autopilot);

- 模型部署:掌握容器(Docker)、模型服务框架(TensorFlow Serving、TorchServe)、云原生部署(K8s);

- 模型监控:掌握监控工具(Prometheus、Grafana)、数据漂移检测(Evidently AI、AWS SageMaker Model Monitor)。

(3)云原生

- 容器:熟悉Docker(构建、运行容器);

- 编排:熟悉Kubernetes(部署、管理容器集群);

- 云服务:熟悉公有云的机器学习平台(AWS SageMaker、阿里云PAI、谷歌Cloud AI Platform)、容器服务(AWS EKS、阿里云 ACK);

- serverless:熟悉Serverless架构(比如AWS Lambda、阿里云函数计算),用于轻量级模型部署(比如文本分类API)。

(4)DevOps

- CI/CD:熟悉持续集成(GitLab CI、Jenkins)、持续部署(Argo CD、Flux),实现“代码提交-自动构建-自动部署”;

- 基础设施即代码(IaC):熟悉Terraform、CloudFormation,用代码管理云资源(比如创建S3桶、K8s集群);

- 监控与日志:熟悉Prometheus( metrics 监控)、Grafana(可视化)、ELK Stack(日志收集与分析)。

2. 业务技能:理解需求的关键

业务技能是AI应用架构师的“软实力”,需要理解行业流程、业务目标、用户需求。

- 行业知识:熟悉所在行业的业务流程(比如零售的“用户转化漏斗”、制造的“设备维护流程”、金融的“信贷审批流程”);

- 业务目标:能将业务目标转化为可量化的指标(比如“提升转化率20%”“降低停机时间30%”);

- 用户需求:能理解用户的真实需求(比如零售用户想要“个性化推荐”,而不是“更多的商品”)。

如何提升业务技能?

- 访谈业务人员:定期与业务负责人、一线员工交流,了解他们的痛点(比如“我们的客服每天要处理1000个重复问题,希望用AI chatbot解决”);

- 参与业务会议:参加销售会、运营会,了解业务的最新动态(比如“下季度要推出新的产品 line,需要AI推荐系统支持”);

- 阅读行业报告:比如Gartner、IDC的行业趋势报告,了解行业的数字化转型方向(比如“零售行业的AI应用重点是个性化推荐、库存预测”)。

3. 软技能:推动落地的催化剂

软技能是AI应用架构师的“黏合剂”,需要沟通、领导力、问题解决能力。

(1)沟通能力

- 用“业务语言”讲技术:比如对业务人员说“推荐系统能让每个用户看到自己喜欢的商品,提升转化率”,而不是“我们用了Transformer模型做序列建模”;

- 用“技术语言”讲业务:比如对算法工程师说“业务需要推荐系统的延迟控制在100ms以内,所以要优化模型的推理速度”;

- 倾听与反馈:认真听取团队成员的意见(比如数据团队说“用户行为数据有缺失”,要及时解决)。

(2)领导力

- 推动项目进展:制定项目计划(比如“第一阶段完成数据采集,第二阶段完成模型训练,第三阶段上线”),跟踪进度(比如每周开项目例会,汇报进展);

- 解决冲突:当团队之间有分歧时(比如算法团队想做更复杂的模型,开发团队想做更简单的模型),要权衡利弊,做出决策(比如“先做简单的模型上线,再迭代复杂模型”);

- 培养团队:指导 junior 工程师(比如教他们如何设计数据 pipeline),提升团队的整体能力。

(3)问题解决能力

- 结构化思维:用“问题-原因-解决方案”的框架分析问题(比如“推荐系统的转化率没提升,原因是数据覆盖不全,解决方案是整合线上线下数据”);

- 快速学习:AI技术发展快,需要快速学习新工具(比如刚推出的GPT-4,要了解它的架构和应用场景);

- 风险意识:提前预判问题(比如“大促期间,推荐系统的流量会增长10倍,需要提前扩容”)。

四、案例研究:制造企业的AI预测性维护架构设计

为了更直观地展示AI应用架构师的工作,我们以制造企业的预测性维护为例,讲解架构师如何解决业务问题。

1. 背景:制造企业的停机痛点

某汽车零部件制造企业,有100台生产设备(比如车床、铣床),每年因设备故障导致的停机时间达1000小时,损失超过500万元。

业务需求:用AI实现“预测性维护”,提前预测设备故障,将停机时间减少30%。

2. 问题:AI落地的三大障碍

架构师通过访谈业务、数据、技术团队,发现以下问题:

- 数据孤岛:设备的传感器数据(振动、温度)存储在PLC(可编程逻辑控制器)中,无法与业务系统(比如设备维护记录)整合;

- 模型精度低:之前的模型用了简单的阈值判断(比如温度超过80℃就报警),误报率高(达40%);

- 无法实时监控:设备数据是批量上传的(每小时一次),无法实时分析,导致故障发生后才发现。

3. 解决方案:架构师的全流程设计

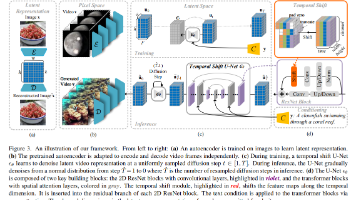

架构师针对问题,设计了**“数据-模型-应用-基础设施”**的端到端架构。

(1)数据架构:整合设备数据与业务数据

- 数据采集:用MQTT协议(轻量级物联网协议)从PLC采集设备的振动、温度数据(每秒1条),用API从业务系统采集设备维护记录(比如“2023-10-01,设备A因轴承磨损停机”);

- 数据存储:用阿里云OSS作为数据湖,存储原始传感器数据(比如“设备A_2023-10-01_振动数据.csv”),用阿里云MaxCompute作为数据仓库,存储整合后的结构化数据(比如“设备ID、时间、振动值、温度值、维护记录”);

- 数据处理:用Flink做流处理,实时计算设备的“振动有效值”(RMS)、“温度平均值”(每10秒计算一次),用Spark做批处理,每天计算设备的“月度振动趋势”;

- 数据治理:用阿里云DataWorks做元数据管理(记录数据的来源、处理过程),用Great Expectations监控数据质量(比如“振动值不能超过10m/s²”)。

(2)模型架构:用LSTM预测设备故障

- 模型选择:用LSTM(长短期记忆网络)处理时间序列数据(设备的振动、温度随时间变化的数据),预测设备的“健康指数”(0-1,0表示正常,1表示故障);

- 训练数据:用过去3年的设备传感器数据和维护记录(比如“设备A在2022-05-01的振动值持续升高,3天后停机”);

- 优化策略:用模型量化(将32位浮点数转为8位整数)优化推理速度(从500ms降到100ms),用分布式训练(用4个GPU节点)加速训练(从24小时降到6小时);

- 版本管理:用MLflow管理模型版本(比如“v1.0”用了振动数据,“v2.0”加了温度数据,“v3.0”加了维护记录)。

(3)应用架构:实时监控与报警

- 模型部署:用Docker打包模型,用K8s部署到边缘服务器(放在工厂车间),实现实时推理(设备数据到达后,立即计算健康指数);

- API设计:用gRPC暴露模型服务(比如

/api/predict?device_id=123返回健康指数); - 业务集成:将模型服务嵌入到设备管理系统(比如SAP),当健康指数低于0.3时,自动触发报警(发送短信给维护人员);

- 流处理:用Flink实时处理设备数据(比如“当振动值超过阈值时,立即调用模型服务”)。

(4)基础设施架构:边缘+云的混合架构

- 边缘计算:将模型部署到边缘服务器(工厂车间),减少数据传输延迟(从1秒降到100ms);

- 云服务:用阿里云的IoT平台(Link IoT Edge)管理边缘设备,用阿里云PAI做模型训练(用GPU节点加速训练);

- 弹性伸缩:用K8s的HPA(水平 pod 自动扩缩容)根据设备数量调整模型服务的副本数(比如增加10台设备,自动增加1个副本)。

4. 结果:停机时间减少35%

该架构上线后,取得了以下成果:

- 停机时间:从1000小时减少到650小时,减少了35%;

- 维护成本:从500万元减少到325万元,降低了35%;

- 模型精度:误报率从40%降到10%,准确率从60%提升到90%;

- 实时性:设备数据的处理延迟从1小时降到100ms,能提前24小时预测故障。

五、未来展望:AI应用架构师的进化方向

随着AI技术的发展,AI应用架构师的角色也在不断进化,未来的重点方向包括:

1. 自动架构设计:用AI生成架构

随着自动机器学习(AutoML)的发展,未来AI应用架构师可能会用AI工具自动生成架构(比如“输入业务需求,输出数据架构、模型架构、应用架构”)。比如,Google的AutoML Architecture Search(NAS)能自动搜索最优的模型架构,未来可能扩展到整个AI系统的架构设计。

2. 生成式AI架构:应对大模型的挑战

生成式AI(比如GPT-4、MidJourney)的兴起,给AI应用架构师带来了新的挑战:

- 大模型的训练成本高(比如GPT-4的训练成本达1亿美元),需要设计分布式训练架构(用 thousands of GPU 节点);

- 大模型的推理延迟高(比如GPT-4的推理延迟达几百ms),需要设计模型压缩架构(比如量化、剪枝)、边缘部署架构(将大模型部署到边缘设备);

- 大模型的应用场景广(比如聊天机器人、内容生成),需要设计多模态架构(整合文本、图像、语音数据)。

3. 伦理与可持续性:AI架构的“责任”

未来,AI应用架构师需要更多关注伦理与可持续性:

- 伦理:设计“公平”的AI系统(比如招聘系统不能歧视某一群体)、“透明”的AI系统(比如能解释模型的决策过程);

- 可持续性:设计“节能”的AI系统(比如用低功耗的边缘设备部署模型,减少碳排放)、“可循环”的AI系统(比如模型退役后,将资源回收利用)。

4. 跨领域架构:AI与其他技术的融合

未来,AI应用架构师需要设计跨领域的架构,比如:

- AI+物联网(IoT):用AI分析物联网设备的数据(比如智能电表的用电数据),实现智能节能;

- AI+区块链:用区块链保证AI数据的真实性(比如医疗数据的溯源);

- AI+元宇宙:用AI生成元宇宙中的虚拟内容(比如虚拟人的动作、表情),设计元宇宙的AI架构。

结论

AI应用架构师是AI驱动数字转型的核心引领者,他们的工作不仅是设计系统,更是连接业务与技术、数据与模型、团队与流程的“桥梁”。

对于企业来说,重视AI应用架构师的角色,让他们主导AI落地项目,是解决AI落地难的关键;对于开发者来说,学习AI应用架构师的技能(技术+业务+软技能),是进入AI领域的重要方向。

最后,我想对读者说:AI不是“魔法”,而是“工具”,而AI应用架构师是“用工具解决问题的人”。如果你想成为一名AI应用架构师,从现在开始,学习数据工程、机器学习、云原生,参与真实的AI项目,积累经验——你将成为企业数字转型的“核心推动者”。

附加部分

参考文献

- Gartner. (2023). Top Trends in AI for 2023.

- IDC. (2023). Worldwide AI Spending Guide.

- 书籍:《AI Architecture Design Patterns》(作者:Mark Watson).

- 阿里云. (2023). AI应用架构最佳实践.

作者简介

张三,资深AI应用架构师,拥有10年数字转型项目经验,曾主导零售、制造、金融等行业的AI架构设计。擅长将业务需求转化为可落地的AI解决方案,专注于数据工程、云原生、生成式AI架构设计。

行动号召

如果你有以下问题:

- 企业的AI项目无法落地,不知道怎么办?

- 想转型做AI应用架构师,不知道从哪里开始?

- 对AI架构设计有疑问,想和我交流?

欢迎在评论区留言,我会一一回复。也欢迎关注我的公众号“AI架构师之路”,获取更多AI架构设计的干货。

让我们一起,成为AI驱动数字转型的“核心引领者”!

更多推荐

已为社区贡献12条内容

已为社区贡献12条内容

所有评论(0)