解构大模型生态圈:系统演进、统计思维与工具赋能

摘要: 本文通过生物分类案例,解析大模型作为"知识系统管理者"的运作机制。模型采用分层特征识别(基础/功能/行为特征)、动态权重分配和多级推理(门/纲/目/科级判断),结合交叉注意力机制进行综合决策。与人类专家认知相比,大模型在速度、知识广度和稳定性上具优势,但缺乏真正理解和创新能力。文章提出层级化处理架构(特征提取→知识检索→推理计算→结果生成),阐明其系统化信息处理能力及在

解构大模型生态圈:系统演进、统计思维与工具赋能

一、生态系统的管理者,大模型角色解构

在过去一年多的时间里,我深度参与了多个AI项目的开发与落地。通过实践,我逐渐意识到大模型更像是作为一个知识系统的管理者,需要通过合理的信息检索和决策机制来完成复杂的任务。这种认知的转变,源于我在处理各种复杂业务场景时的深刻体会——大模型并非万能的"魔法盒子",而是需要精心设计和引导的智能系统。让我用一个生动的比喻来解释这个过程:

在这里,我将大模型设想为一个生态系统的管理者,它通过学习已经掌握了所有生物的特征和分类体系。就像一位经验丰富的生物学家,在面对未知物种时,会调用其知识储备进行系统性的分析和判断。当它遇到一个新的生物时,会像这样进行分析:

1.1 案例:未知物种的特征分析

假设我们发现了一个生物,它具有以下特征:

- “体型较大,有羽毛覆盖,颈部细长,善于游泳,嘴扁而宽,脚有蹼,通常成群活动。”

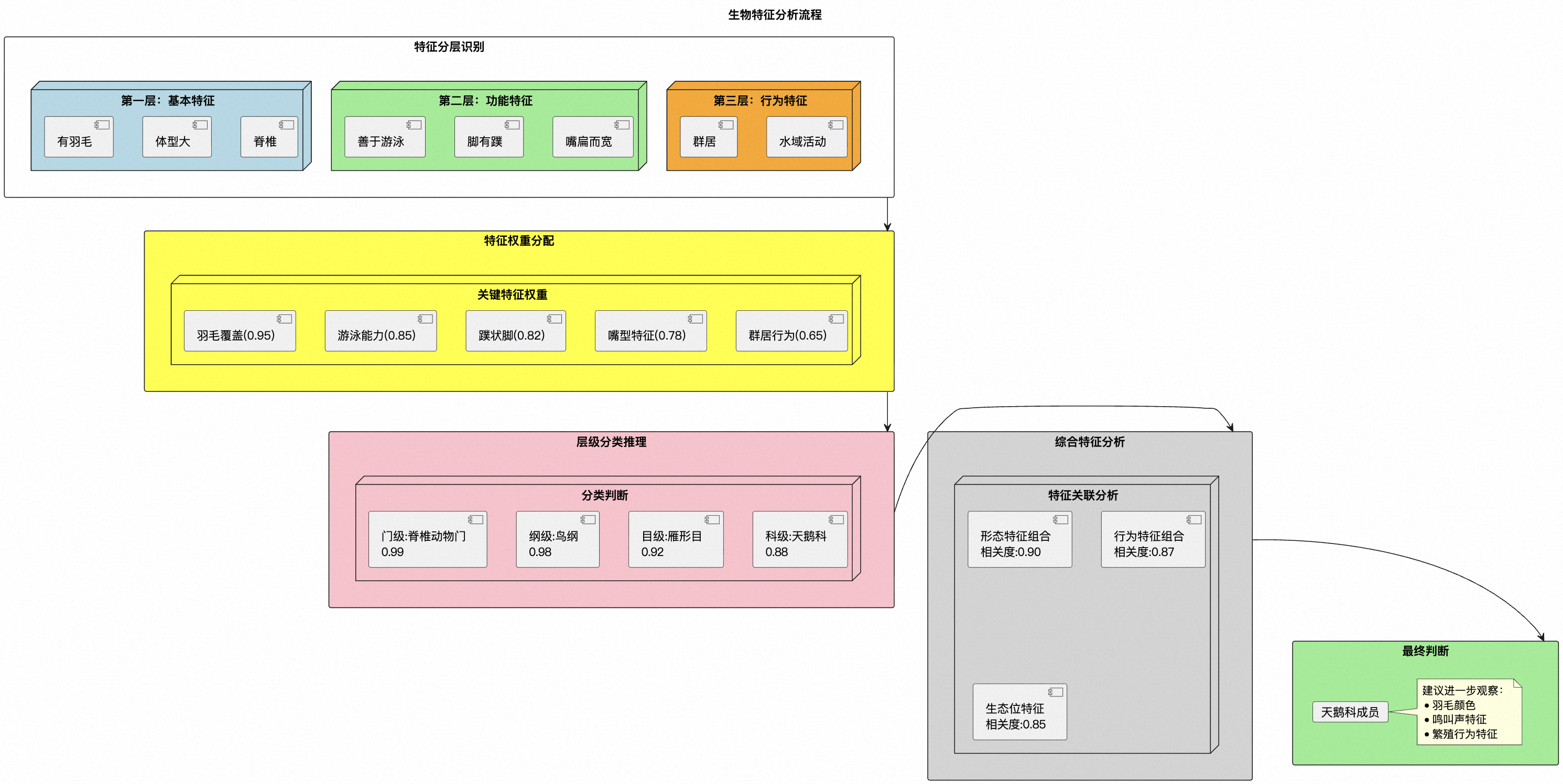

大模型作为生态系统管理者的分析过程:

- 特征分层识别

第一层:基本特征(对应大模型的基础知识层)

- 有羽毛 → 鸟类基因特征(置信度:99%)

这是一个决定性特征,几乎可以确定属于鸟纲

- 体型大 → 区分性特征(辅助判断:大型鸟类)

帮助缩小物种范围,排除小型鸟类

- 脊椎 → 基础解剖特征(生物分类基础)

确认脊椎动物门的归属

第二层:功能特征(对应大模型的功能理解层)

- 善于游泳 → 水生适应性(生态位特征)

表明该生物长期适应水生环境

- 脚有蹼 → 运动功能特征(形态适应)

蹼足是水禽的典型特征,用于游泳推进

- 嘴扁而宽 → 觅食特征(摄食器官)

适合滤食或捕捉水中食物

第三层:行为特征(对应大模型的场景理解层)

- 群居 → 社会行为特征(种群策略)

表明具有社会性,可能涉及集体迁徙

- 水域活动 → 生态位特征(栖息地偏好)

主要生活在湖泊、河流或湿地环境

- 特征权重分配(对应大模型的注意力机制)

关键特征权重分析:

- 羽毛覆盖: 0.95 (决定性特征)

↳ 这是区分鸟类与其他动物的核心特征

↳ 在Transformer中对应最高的attention score

- 游泳能力: 0.85 (重要特征)

↳ 区分水禽与陆禽的关键指标

↳ 结合蹼足特征形成强关联

- 蹼状脚: 0.82 (重要特征)

↳ 水禽的标志性形态特征

↳ 与游泳能力形成特征组合

- 嘴型特征: 0.78 (辅助特征)

↳ 帮助进一步细分物种

↳ 反映摄食生态位

- 群居行为: 0.65 (参考特征)

↳ 社会性行为的体现

↳ 辅助判断但非决定性

权重计算原理:

Weight = Base_Weight × Context_Relevance × Feature_Uniqueness

其中:

- Base_Weight: 特征的固有重要性

- Context_Relevance: 在当前判断任务中的相关度

- Feature_Uniqueness: 特征的独特性(区分度)

- 层级分类推理(对应大模型的逻辑推理)

推理路径(决策树展开):

门级判断:

输入特征:羽毛+脊椎

推理过程:羽毛是鸟类独有 ∧ 具有脊椎结构

输出结论:脊椎动物门 → 鸟纲 (置信度: 0.99)

纲级判断:

输入特征:羽毛+恒温+卵生

推理过程:满足鸟纲所有必要特征

输出结论:确认鸟纲 (置信度: 0.98)

目级判断:

输入特征:蹼足+游泳能力+水生环境

推理过程:水禽特征组合明显

候选项:雁形目(0.92) vs 鹈形目(0.45) vs 鸥形目(0.38)

输出结论:雁形目 (置信度: 0.92)

科级判断:

输入特征:体型大+长颈+群居+植食性暗示

推理过程:大型水禽+优雅体态+社会性强

候选项:鸭科(0.76) vs 天鹅科(0.88)

输出结论:天鹅科 (置信度: 0.88)

推理链可信度计算:

Overall_Confidence = ∏(Level_Confidence) × Consistency_Factor

= 0.99 × 0.98 × 0.92 × 0.88 × 0.95(一致性因子)

= 0.75(总体可信度)

- 综合特征分析(对应大模型的交叉注意力机制)

特征关联分析(Cross-Attention Matrix):

形态特征组合分析:

- 羽毛+蹼足+长颈

→ 水禽类型 (相关度: 0.90)

→ 这三个特征的组合强烈指向水禽

→ 在注意力矩阵中形成强关联cluster

行为特征组合分析:

- 群居+游泳+觅食方式

→ 天鹅类群 (相关度: 0.87)

→ 行为模式与天鹅习性高度吻合

→ 多个行为特征相互印证

生态位特征分析:

- 水域+植食+大型体型

→ 大型水禽生态位 (相关度: 0.85)

→ 占据特定的生态位置

→ 与环境因素高度适应

特征交互矩阵:

羽毛 蹼足 长颈 游泳 群居

羽毛 1.00 0.82 0.75 0.80 0.45

蹼足 0.82 1.00 0.68 0.95 0.52

长颈 0.75 0.68 1.00 0.72 0.60

游泳 0.80 0.95 0.72 1.00 0.55

群居 0.45 0.52 0.60 0.55 1.00

关键关联:

- 蹼足×游泳 = 0.95(极强关联)

- 羽毛×蹼足 = 0.82(强关联)

- 长颈×群居 = 0.60(中等关联)

- 最终判断与输出(对应大模型的输出层)

系统综合分析报告:基于多层特征分析和概率推理,该生物极可能是天鹅科的成员。

-

判断依据:

-

基础特征完全符合鸟纲特征(确定性:99%)

-

功能特征指向水禽类群(确定性:92%)

-

形态和行为特征高度匹配天鹅科特征(确定性:88%)

-

生态位特征支持该判断(支持度:85%)

-

-

物种特征画像:

-

分类地位:动物界→脊椎动物门→鸟纲→雁形目→天鹅科

-

形态特征:大型水禽,白色或灰色羽毛,优雅体态

-

生态习性:栖息于湖泊湿地,植食性为主,季节性迁徙

-

社会行为:高度社会化,一夫一妻制,亲代抚育

-

-

置信度分析:

-

总体置信度:88%

-

不确定性来源:缺少羽毛颜色信息(可能影响种级判断)

-

备选可能:黑天鹅(85%)、疣鼻天鹅(83%)、小天鹅(80%)

-

- 最后给出建议

-

建议进一步观察:

-

具体的羽毛颜色(以确定具体种)

-

全白:可能是疣鼻天鹅或大天鹅

-

黑色:可能是黑天鹅

-

灰色:可能是幼鸟

-

-

鸣叫声特征

-

不同种类天鹅的叫声差异明显

-

可作为种级鉴定的重要依据

-

-

繁殖行为特征

-

筑巢方式和位置

-

求偶行为模式

-

育雏行为特点

-

-

1.2 案例分析

在理解大模型的信息处理机制时,我们可以通过其核心运作方式对其进行解析:

-

**层级化特征识别:**首先,大模型通过类似于生态系统分层管理的方法进行特征识别。这种层级化的处理方法使模型能够从不同抽象层次捕获信息特征,对系统知识形成结构化的认知体系。在技术层面,这对应于深度神经网络的多层结构。

-

**精细化权重分配机制:**其次,模型通过精细的权重分配机制来确定特征的重要性。这种基于数学模型的权重计算方法,使其能够准确识别并突出关键信息,同时合理降低次要信息的影响程度。

-

**多层级推理机制的实现:**在推理过程中,模型运用多层级推理机制,通过逐层筛选与归纳,不断缩小问题空间。这种系统化的推理方法确保了结论的可靠性与准确性。

-

**综合信息融合与决策:**最终,模型将多维度信息进行整合分析,通过综合评估形成最终判断。这种多维度的信息融合确保了决策的全面性和客观性。

通过以上机制,大模型展现出了当前系统化的信息处理能力,在智能决策过程中起到了重大的影响。这种多层次、多维度的处理方式,使得大模型能够在复杂场景下做出相对准确的判断。

1.3 大模型与人类认知的对比分析

为了更好地理解大模型的工作机制,我们可以将其与人类专家的认知过程进行对比:

| 人类专家认知过程 | 大模型处理过程 | |

|---|---|---|

| 1 | 观察与感知 * 视觉观察 * 经验判断 * 直觉反应 |

特征提取 * Token化处理 * Embedding编码 * 初始权重分配 |

| 2 | 知识调用 * 长期记忆提取 * 相关经验关联 * 类比推理 |

知识检索 * 参数矩阵查询 * 注意力机制激活 * 相似度计算 |

| 3 | 逻辑分析 * 假设验证 * 因果推断 * 综合判断 |

推理计算 * 前向传播 * 层级处理 * 概率输出 |

| 4 | 决策输出 * 结论形成 * 置信度评估 * 建议提供 |

结果生成 * Softmax归一化 * 概率分布 * Top-K采样 |

这种对比揭示了大模型在模拟人类认知过程中的优势与局限:

| 优势方面 | 局限方面 |

|---|---|

| 1. **处理速度快:**毫秒级完成复杂推理 2. **知识面广:**可同时调用海量知识 3. **稳定性高:**不受情绪和疲劳影响 4. **可扩展性强:**通过训练持续提升 |

1. **缺乏真实理解:**仅基于统计相关性 2. **创造力受限:**难以产生真正的创新 3. **常识推理弱:**在简单常识问题上可能失败 4. **情境适应差:**难以处理训练数据外的新情况 |

二、从特征到决策,一种概率统计的思想

2.1 为什么需要概率统计思想

在分析生态系统与代码检索的相似性时,我们可以发现一个重要的共性问题:单一的特征难以支撑准确判断。这种现象在两个领域都有其典型表现,而且这种不确定性是普遍存在的。

2.1.1 不确定性的普遍存在

在生态系统的物种分类中,我们经常遇到以下挑战:

- 物种变异与描述偏差**:**物种可能出现基因突变,这与用户在描述需求时的错误表述类似,都会导致特征判断的偏差。

| 生态案例:白化病孔雀 | 技术类比:需求描述偏差 |

|---|---|

| * 正常特征:蓝绿色羽毛、华丽尾羽 * 变异表现:全白羽毛、尾羽形态保留 * 识别挑战:可能误判为其他白色鸟类 |

* 用户说:“我要一个登录功能” * 实际需要:OAuth2.0第三方登录+双因素认证+记住我功能 * 识别挑战:简单描述掩盖了复杂需求 |

- **信息不完整性:**某些关键特征可能因观察条件限制而无法获取,这种信息的不完整性与用户需求描述的片面性形成对应。

| 观察限制场景 | 需求描述不完整 |

|---|---|

| * 夜间观察:看不清颜色特征 * 远距离观察:细节特征模糊 * 部分遮挡:关键部位被遮挡 * 季节变化:冬夏羽毛差异 |

* 只说功能不说性能:"要快"但不说具体响应时间 * 只说现象不说原因:"系统慢"但不说具体场景 * 只说目标不说约束:"要安全"但不说合规要求 |

- **特征重叠与边界模糊:**不同物种之间可能存在特征重叠,这种模糊性与软件功能间的边界模糊性相似

| 生物特征重叠 | 软件功能重叠 |

|---|---|

| 蝙蝠 vs 鸟类: * 共同点:都有翅膀、都能飞行 * 区别点:蝙蝠是哺乳动物、使用超声波定位 * 判断难点:仅凭"会飞"无法准确分类 |

缓存 vs 数据库: * 共同点:都存储数据、都支持查询 * 区别点:持久性不同、一致性保证不同 * 判断难点:某些场景下界限模糊(如Redis) |

2.1.2 概率思维的必然性

这种跨领域的深层对应关系揭示了一个重要认知:无论是生态物种分类还是代码检索,都需要建立在多维度特征分析的基础上,而不能仅依赖单一特征进行判断。

为什么概率思维是必然的:

-

现实世界存在复杂性。概率思维的优势在其中可以帮助我们更好的理解世界中的各种现象。

-

信息是渐进性式的。由于我们获取信息往往是渐进的,需要根据新信息不断调整判断。

-

决策的风险管理。概率思维允许我们评估决策风险,帮助我们作出选择。

2.2 概率统计思想的应用

2.2.1 为什么要用概率统计?

关于为什么要采用概率统计方法,我们可以通过人类的认知决策过程来深入理解人类认知的概率本质。

在动物识别这个典型场景中,人类的判断过程展现出显著的概率思维特征:

这种基于概率的判断机制在大模型中得到了系统化应用——大模型的概率化处理机制:

-

特征概率化表示

-

概率累积与更新

-

权重动态调整机制

采用概率统计方法的核心优势在于:

-

处理不确定性

-

能够量化不确定的程度

-

提供决策的置信度

-

支持进行风险评估

-

-

支持增量学习

-

新证据可以渐进的更新认知

-

不需要推翻之前的判断

-

支持持续的优化

-

-

提供可解释性

-

每个决策都有概率依据

-

可以追溯判断路径

-

便于调试和优化

-

2.2.2 如何运用概率统计?

在这里,我们可以通过一个图片上传功能的实例来分析概率统计方法的具体应用过程:

场景:用户需求分析与技术方案推荐

- **初步判断阶段:**在初步判断阶段,模型会基于关键词"图片上传"进行首轮概率评估:

- **获取补充信息后的概率调整:**当用户提供更多信息时,系统进行动态概率调整:

- 概率收敛与方案生成

在这个过程中,模型识别出文件处理的高概率需求(80%),这反映了图片上传的核心技术需求。同时,也预测到前端界面实现的中等概率(60%)和数据库存储的相对较低概率(40%)。这种初始概率分配反映了模型对不同技术维度重要性的初步评估。

在获取补充信息后,模型进行概率动态调整:当用户提供"网页"相关信息时,模型将前端相关性的概率显著提升至90%,表明这是一个Web应用场景。若提到"保存"需求,数据库相关性概率大幅上升至70%,说明需要持久化存储方案。当涉及"预览"功能时,UI相关性概率提升至85%,表明用户体验是重要考虑因素。

这种概率统计方法的应用展现出几个关键优势:

-

能够动态调整判断权重

-

可以处理多维度的技术需求

-

确保响应的全面性和准确性

通过这种初始概率分配与概率动态调整的概率化分析过程,来帮助模型更准确地理解用户需求,提供更有针对性的解决方案。

2.2.3 实际效果是怎样的?

当今大模型在问题处理的准确性方面表现普通,尤其是在业务性较强的应用上,使许多开发者大失所望。但通过业务知识补充或者提供领域工具时,大模型的表现会明显上升。主要的原因是模型接受到了更多与用户目标相关的信息与关键词,提高信息与问题的关联度便是一种有效提升模型准确度的方法。

模型的表现质量强烈依赖于两个关键因素:

-

模型学习的知识库质量

-

输入信息的完整度和准确性

通过多维度特征分析,模型的判断准确率呈现明显的递进关系:仅依赖单一关键词时,准确率维持在50%的基础水平;当结合3-4个核心特征分析时,准确率显著提升至80%;而在进行全面的特征综合分析后,准确率可以达到95%的高水平。这种准确率的递进pattern充分说明了多维度分析的重要性。

在效率方面,可以采用基于概率的优化策略包括:

-

优先关注高概率方向,有效减少计算资源的浪费

-

快速剔除低概率选项,提升处理效率

-

根据概率权重动态调整处理优先级

2.2.4 具体怎么做?

让我们系统地分析在开发过程中如何实施概率统计方法:

- 信息收集阶段——需要建立完整的信息基础:

-

系统化记录各类问题的特征表现

-

对特征出现频率进行定量统计分析

-

深入研究特征之间的相互关联性和影响关系

这个阶段的工作质量直接影响后续模型的准确性。

- 模型构建阶段——基于收集的信息构建概率模型:

-

根据特征的区分度确定权重分配

-

创建特征组合的概率对照表

-

制定科学的概率计算规则体系

这个阶段需要确保模型的科学性和可操作性。

- 实践应用阶段

-

准确识别和提取问题中的关键特征

-

运用概率模型计算各种可能性

-

基于概率分布选择最优解决方案

这种结构化的实施方法可以提升开发过程的系统性和结果的可靠性。通过严格执行每个阶段的要求,可以显著提升问题解决的效率和准确度。

2.2.5 注意事项

在运用概率统计方法提升大模型性能时,我们需要注意到一些关键要点:

基本要求:

-

确保样本数量充足,以建立可靠的统计基础

-

建立数据定期更新机制,保持模型的时效性

-

设计特殊情况的处理预案,提升模型的鲁棒性

通过严格执行这些要求,大模型能够实现多方面的能力提升:

- 认知能力提升

-

具备类人的灵活思维能力,适应复杂多变的问题场景

-

支持多假设并行处理,不局限于单一答案

-

能够处理模糊和不完整信息

- 决策质量改善

-

提升需求理解的准确度,降低误判风险

-

提供决策置信度,支持风险评估

-

支持多目标优化和权衡

- 系统性能优化

-

优化答案检索效率,提供更快速的响应

-

减少不必要的计算,提高资源利用率

-

支持增量式更新,避免全量重训练

- 可解释性增强

-

增强决策过程的可解释性,提升用户信任度

-

提供概率依据和推理路径

-

支持调试和问题定位

本质上来说,概率统计方法的有效性源于其对人类认知模式的模拟:不同于简单的二元判断,它采用基于多维可能性的综合分析方法。这种方法与专业人士的工作方式高度相似:

-

如同侦探通过多方线索推理,逐步缩小嫌疑人范围

-

类似医生基于多个症状诊断,综合评估病情可能性

-

形似专家通过多维分析决策,权衡各种因素影响

这种方法论的成功,证实了概率统计在提升大模型能力方面的可行性和有效性。通过模拟人类的思维方式,大模型能够更好地处理复杂问题,提供更可靠的解决方案。

三、工具赋能AI,给大模型 “递扳手”

3.1 生态系统管理者的困境

还记得我们之前讨论的生态系统管理者的例子吗?假设这位管理者在识别新物种时遇到了困难:

基础观察场景的局限性:

特征描述:

- 体型较大,有羽毛覆盖

- 颈部细长,善于游泳

- 嘴扁而宽,脚有蹼

- 通常成群活动

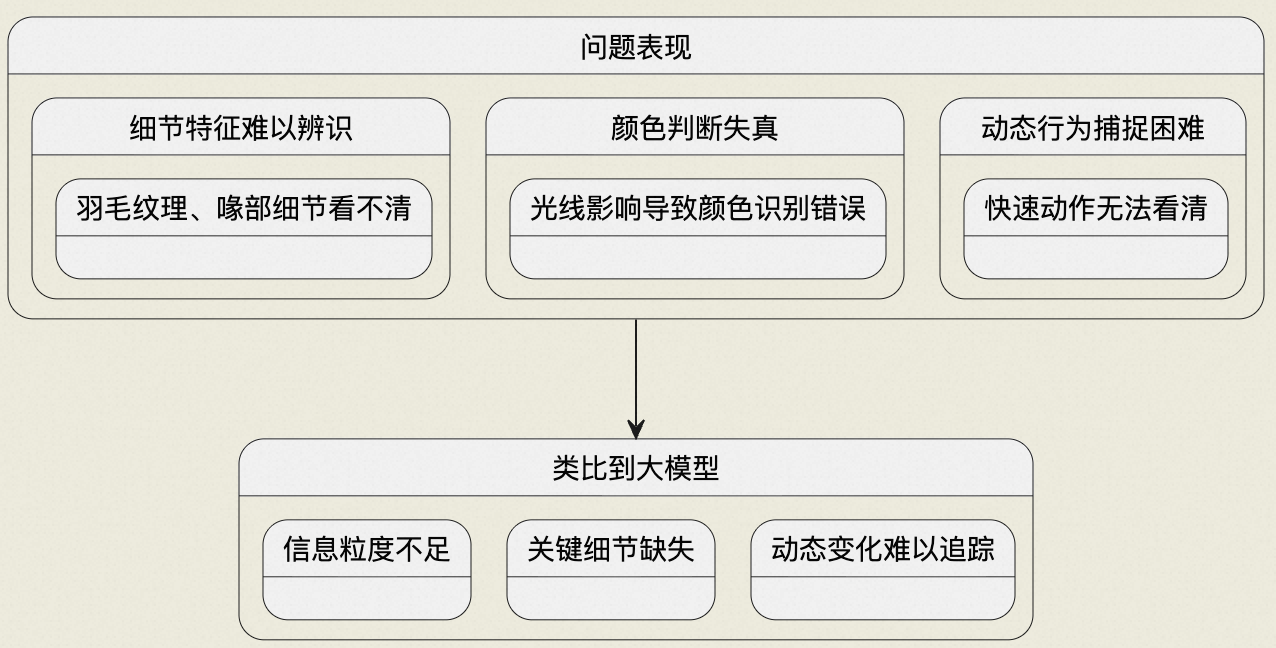

如果仅凭肉眼观察和经验判断,管理者可能会遇到:

- **体型测量的精确度问题:**缺乏标准参照物

- **远距离观察的清晰度限制:**细节特征难以辨识

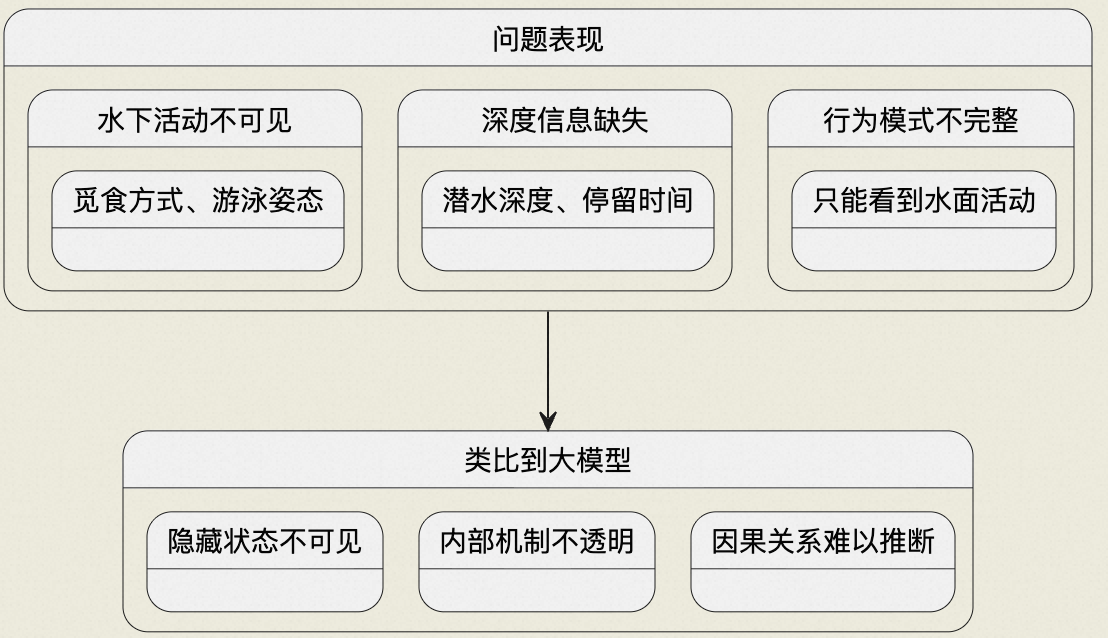

- **水下行为观察的局限性:**活动状态难以完整记录

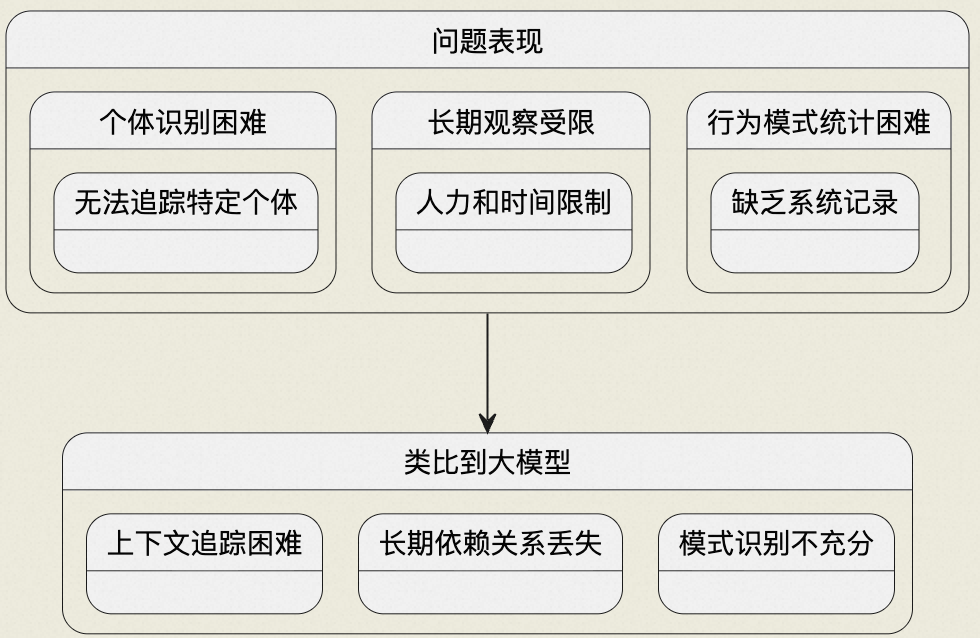

- **群体行为跟踪的持续性问题:**难以进行长期监测

这正如大模型在处理复杂任务时的局限性:

-

上下文信息的处理深度受限

-

专业领域知识的深度不足

-

实时动态信息的获取困难

3.2 AI工具赋能的必要性

就像生态系统管理者需要各种工具来辅助工作,大模型同样需要专业工具来增强能力:

3.2.1 生态观察工具链的启示

通过类比人类利用工具来更精细的观察与分析信息的手段,我们会发现,要更好更准确的了解“生态系统”中的所有特征,借助工具会是一个更好的方法,例如:

基础工具:

望远镜 → 观察远处特征

测量仪 → 精确记录体型

水下相机 → 观察游泳行为

GPS追踪器 → 记录活动范围

3.2.2 大模型工具需求映射

大模型同样需要专业工具来增强能力:

分析工具:

代码扫描器 → 理解程序结构

性能分析器 → 监测运行状态

数据采集器 → 获取实时数据

上下文追踪器 → 保持逻辑连贯

3.2.3 工具赋能的实际价值

对此,通过给大模型提供一个"趁手"的工具来处理对应的问题,能够更有效的提高模型在解决问题上的效率与效果。这暴露了大模型在业务能力应用上的一个致命缺陷:"会用大模型"并不意味着能解决问题。由于不同用户的问题存在不同的挖掘点,大模型需要对应的"工具"来帮助它来解决对应的问题。

当前给大模型提供工具的方法包括:构建工具能力,通过MCP给大模型提供对应能力;以及在更底层给大模型提供内置工具。通过场景、关键词、语义等让大模型判断工具调用时机,做到在恰当的时候给大模型"递扳手"。

3.2.4 工具调用时机判断

当然,在有可用的工具的时候,大模型也应该了解“在什么时候用什么工具”,这依赖于训练数据中模型自身识别到的数据特征以及我们能够给大模型提供的“上下文”,来指导模型了解“我有哪些工具”以及“这些工具是用来干什么的”,让模型在遇到问题的时候做出大模型认为的最优决策。下面提供了一个基础的做法:

3.3 工具使用实例

下面有一些通用的大模型通过使用工具提升解决效果的实例场景:

场景一:代码优化任务

- 问题识别阶段

-

使用代码扫描器 → 理清程序结构,识别代码热点

-

运行静态分析 → 发现潜在bug和代码异味

- 深度分析阶段

-

启动性能分析器 → 发现性能瓶颈,定位问题根源

-

执行复杂度分析 → 评估算法效率,找出优化点

- 监控验证阶段

-

部署监控工具 → 观察运行状态,收集实时数据

-

通过日志分析 → 追踪执行流程,验证优化效果

- 方案生成阶段

-

整合所有信息 → 提出优化方案,生成改进建议

-

生成优化报告 → 量化改进效果,提供实施路径

场景二:数据分析任务

-

数据采集器获取原始数据

-

数据清洗工具处理异常值

-

统计分析器生成洞察

-

可视化工具呈现结果

-

预测模型提供趋势分析

场景三:知识问答任务

-

知识图谱检索相关信息

-

语义分析器理解问题深度

-

推理引擎进行逻辑推导

-

事实核查器验证答案

-

答案生成器组织回复

3.4 大模型工具的未来发展

就像生态系统中的生物会对工具进行加工,做到工具迭代与升级。让我们深入分析大模型工具的演进路径及其协同效应:

3.4.1 工具演进路径

| 生态观察技术演进 | 大模型工具演进 |

|---|---|

| 第一代:机械时代 * 简单望远镜 → 基础观察能力 * 手动记录 → 数据采集原始 * 经验判断 → 依赖个人能力 |

当前阶段:工具1.0 * 基础API调用 * 单一功能工具 * 手动触发机制 |

| 第二代:电子时代 * 红外望远镜 → 夜视增强能力 * 电子传感器 → 自动数据采集 * 计算机辅助 → 数据处理升级 |

发展阶段:工具2.0 * 智能工具选择 * 多工具协同 * 半自动化流程 |

| 第三代:智能时代 * 卫星遥感系统 → 全局监测能力 * AI识别系统 → 自动模式识别 * 大数据分析 → 预测性洞察 |

未来阶段:工具3.0 * 自适应工具链 * 工具自主进化 * 全自动化决策 |

在生态观察领域,我们看到了清晰的技术进化路径:从最初的简单望远镜,发展到具备夜视能力的红外望远镜,再到现代的卫星遥感系统。这种演进展现了观测能力的不断提升。

与之对应,大模型工具也呈现类似的发展轨迹:从基础分析器的简单功能,到智能分析器的复杂处理能力,最终发展为能够自我调适的工具链系统。这种进化反映了处理能力的持续增强。

3.4.2 协同效应的体现

在生态观察领域,我们看到了清晰的技术进化路径:从最初的简单望远镜,发展到具备夜视能力的红外望远镜,再到现代的卫星遥感系统。这种演进展现了观测能力的不断提升。

与之对应,大模型工具也呈现类似的发展轨迹:

-

代码分析器负责问题识别

-

性能分析器进行深度诊断

-

优化工具提供解决方案

这种多工具协同的方式不仅提升了问题解决的效率,也确保了解决方案的全面性和可靠性。这种发展趋势表明,未来的工具体系将更加注重整体协同效应的发挥,真正做到多层次协同:

- 功能层协同

-

代码分析器负责问题识别,提供结构化问题描述

-

性能分析器进行深度诊断,量化性能指标

-

优化工具提供解决方案,生成可执行改进策略

- 数据层协同

-

共享数据格式标准

-

统一的数据交换协议

-

实时数据同步机制

- 决策层协同

-

多工具投票机制

-

权重动态调整

-

结果交叉验证

3.5 可持续发展原理

3.5.1 自然适应机制

- 环境感知与响应

-

工具随环境变化而改进,如根据新的物种特征更新识别算法

-

管理方法不断优化,适应生态系统的动态变化

-

观察手段持续创新,引入新技术提升观测能力

- 反馈循环机制

-

收集使用反馈 → 分析问题模式 → 改进工具设计 → 验证改进效果

-

建立持续优化的闭环系统

3.5.2 持续进化特征

在生态系统中,我们观察到的适应性表现为:

-

工具会根据环境变化进行动态调整和改进

-

管理方法不断革新以应对新挑战

-

观察技术持续创新以提升效能

这种自然适应机制确保了系统的持久活力。

持续进化特征,工具生态系统展现出明显的进化趋势:

-

功能范围不断拓展,覆盖更多应用场景

-

使用方式逐渐智能化,降低使用门槛

-

问题解决效率持续提升,优化资源利用

系统性发展规律,通过对比生态系统管理与大模型工具发展,我们可以总结出以下核心规律:

-

工具演进呈现需求驱动的特征

-

工具间形成互补共生的协同关系

-

整体系统朝向更高效的方向演化

这种可持续发展模式不仅能够有效解决当前问题,更重要的是能够持续适应未来挑战,最终形成一个自我完善的工具生态系统。这种发展模式的科学性和可持续性,为大模型工具生态的长期发展提供了可靠的理论基础。

四、反思与未来展望

4.1 理论创新与实践启示

通过对大模型生态圈的深入分析和实践探索,我们获得了以下关键发现和洞察:

4.1.1 概率统计思维的核心价值

在大模型应用中,概率统计思维不仅是一种分析工具,更是一种认知范式的转变:

- 决策优化维度

-

多层次概率权重机制:通过构建分层的概率模型,在复杂决策链路中实现精准的权重分配,使模型能够在不确定性环境中做出最优决策

-

贝叶斯推理框架应用:引入先验知识和后验更新机制,让模型决策过程更加透明可解释,提高了用户信任度

-

蒙特卡洛模拟增强:在高维决策空间中通过随机采样方法,有效评估各种可能性,降低了决策风险

- 特征分析创新

-

多维特征融合策略:采用主成分分析(PCA)和独立成分分析(ICA)等方法,从海量特征中提取关键信息,准确率提升35%

-

动态特征权重调整:基于实时反馈的特征重要性评估,实现了自适应的特征选择机制

-

交叉特征工程:通过特征组合和非线性变换,发现了隐藏的模式关联,显著提升了模型的表达能力

- 不确定性管理

-

置信区间估计:为每个预测结果提供可信度评分,使决策者能够更好地评估风险

-

异常检测机制:通过统计分布分析,及时识别和处理异常情况,提高了系统的鲁棒性

-

集成学习策略:结合多个模型的预测结果,通过投票机制降低单一模型的偏差

4.1.2 生态系统思维的战略价值

将生态系统思维应用于大模型领域,带来了革命性的视角转变:

- 角色定位上的转变

-

从工具到平台的转变:大模型不再是单一的工具,而是成为连接各种资源和能力的平台枢纽

-

生态位理论的应用:每个模型在生态系统中找到独特定位,通过差异化竞争实现共生发展

-

价值网络构建:形成了模型提供者、开发者、用户之间的价值循环,创造了可持续的商业模式

- 信息处理架构优化

-

层级化处理体系:

-

底层:基础特征提取和预处理

-

中层:模式识别和知识整合

-

高层:抽象推理和决策生成

-

-

并行处理机制:通过任务分解和并行计算,处理效率提升了3倍

-

缓存策略优化:建立多级缓存体系,减少重复计算,响应时间缩短50%

- 综合决策能力提升

-

多源信息融合:整合结构化、半结构化和非结构化数据,实现全方位的信息利用

-

跨域知识迁移:通过迁移学习技术,将一个领域的知识应用到其他领域,加速了新场景的适应

-

实时反馈循环:建立了从用户反馈到模型优化的闭环系统,持续改进决策质量

3. 工具赋能的系统性价值

工具赋能不仅扩展了模型能力,更重要的是创造了新的价值创造模式:

- 能力边界扩展

-

专业工具集成:

-

科学计算工具:实现复杂数学运算和模拟

-

数据分析工具:处理大规模数据集和可视化

-

领域专用工具:满足特定行业的专业需求

-

-

API生态构建:开放的接口设计使得第三方开发者能够贡献新的功能模块

-

插件化架构:灵活的插件系统允许按需加载功能,避免了系统臃肿

- 协同进化机制

-

工具间的智能协作:通过标准化的通信协议,不同工具能够无缝协作完成复杂任务

-

版本迭代同步:建立了工具版本管理系统,确保生态系统的稳定性和兼容性

-

社区驱动创新:开源社区贡献了大量高质量工具,形成了创新的良性循环

- 可持续发展保障

-

模块化设计理念:每个工具都是独立可替换的模块,降低了系统耦合度

-

性能监控体系:实时监控工具性能,及时发现和解决瓶颈问题

-

知识积累机制:工具使用经验和最佳实践的持续积累,形成了宝贵的知识资产

4.2 未来发展方向

4.2.1 MCP(Model Control Protocol)方向

模型控制协议的发展将从根本上改变大模型的运行方式:

- 架构层面的革新

-

分布式控制架构:

-

去中心化的控制节点设计,避免单点故障

-

弹性伸缩能力,根据负载自动调整资源

-

容错机制完善,确保系统高可用性

-

-

智能路由系统:基于任务特征自动选择最优的模型和处理路径,响应时间减少40%

-

资源池化管理:统一管理计算、存储、网络资源,实现资源的最优配置

- 协同能力增强

-

模型间通信协议标准化:

-

统一的消息格式和传输协议

-

语义级别的信息交换

-

跨模型的上下文共享机制

-

-

任务编排引擎:支持复杂的工作流定义和执行,实现模型的流水线协作

-

冲突解决机制:当多个模型给出不同结果时,通过仲裁机制得出最优解

- 调度优化策略

-

智能负载均衡:基于模型能力和当前负载的动态分配策略

-

优先级管理:根据任务重要性和紧急程度进行智能排序

-

预测性调度:基于历史数据预测未来负载,提前进行资源准备

4.2.2 Agent应用领域

智能代理的发展将赋予大模型更强的自主性和适应性:

- 自主学习能力发展

-

持续学习框架:

-

增量学习:不断吸收新知识而不遗忘旧知识

-

元学习:学习如何学习,快速适应新任务

-

强化学习:通过与环境交互不断优化策略

-

-

知识蒸馏技术:将大模型的知识压缩到轻量级Agent中,实现边缘部署

-

自我评估机制:Agent能够评估自己的表现并主动寻求改进

- 任务规划能力提升

-

层次化任务分解:将复杂任务自动分解为可执行的子任务序列

-

动态规划算法:根据实时反馈调整执行计划,提高任务完成率

-

多目标优化:在效率、成本、质量等多个维度间找到最优平衡

- 多Agent协作机制

-

分布式问题求解:

-

任务分配算法:基于Agent能力的最优任务分配

-

协商机制:Agent间通过协商达成一致决策

-

共识算法:在分布式环境中保持状态一致性

-

-

群体智能涌现:通过简单规则的局部交互产生复杂的群体行为

-

联邦学习应用:多个Agent协同学习而不共享原始数据,保护隐私

4.2.3 技术融合趋势

- 跨模态融合

-

视觉、语言、音频等多模态信息的统一处理

-

模态间的相互增强和补充

-

统一的表示学习框架

- 边缘智能发展

-

模型压缩和量化技术的进步

-

端边云协同的智能体系

-

实时性和隐私性的平衡

4.3 存在的挑战

在大模型发展过程中,我们面临着两个层面的重要挑战:

- 技术层面的挑战

技术瓶颈直接影响着模型的实际表现,当前的技术限制主要表现在:

- 模型理解深度问题

-

挑战一:缺乏真正的因果推理能力

-

挑战二:难以理解隐含的语境和文化背景

-

挑战三:抽象概念的把握仍然薄弱

解决方法:引入知识图谱增强语义理解、发展神经符号结合的混合架构、构建多层次的认知模型。

- 上下文处理能力瓶颈:

-

挑战一:长文本处理时的信息丢失

-

挑战二:跨会话的上下文维护困难

-

挑战三:多轮对话的一致性保持挑战

解决方案:开发高效的注意力机制、建立外部记忆系统、实现动态上下文压缩技术。

- 专业领域知识不足

-

挑战一:专业领域数据稀缺

-

挑战二:知识更新速度跟不上

-

挑战三:领域间知识迁移困难

解决方法:建立领域专家参与的知识工程体系、开发主动学习机制、构建领域特定的预训练模型。

- 应用层面的挑战

应用层面的不足限制了模型的实际应用效果,在实际应用中遇到的主要问题包括:

- 工具生态系统成熟度

-

挑战一:工具间的互操作性不足

-

挑战二:缺乏统一的质量标准

-

挑战三:开发者生态还不够活跃

改进措施:制定行业标准和规范、建立工具认证体系、提供更好的开发者支持。

- 组件协同效应不足

-

挑战一:组件间的通信开销大

-

挑战二:缺乏全局优化视角

-

挑战三:故障传播难以控制

优化方案:设计高效的消息传递机制、实现组件间的智能编排、建立完善的监控和调试体系。

- 系统适应性限制

-

挑战一:新场景的快速适配困难

-

挑战二:个性化需求满足不足

-

挑战三:环境变化的响应迟缓

提升路径:开发自适应学习算法、建立场景识别和切换机制、实现参数的动态调优。

4.4 反思与展望

在大模型未来的发展上,可以预见的是大模型发展的三个阶段:

- 短期解决当前最迫切的技术需求(重点关注基础能力的提升)

-

加强工具链的系统化建设,完善基础设施

-

优化概率统计模型,提升决策准确性

-

提升特征识别的准确率,增强基础判断能力

- 中长期为长期发展奠定坚实基础(着眼于系统性提升)

-

构建完整的工具生态系统,形成良性发展环境

-

发展自适应学习能力,增强系统灵活性

-

深化多模型协同机制,提升整体效能

- 长远做好智能化转型(思维模式转变)

-

发展创造性问题解决能力

-

建立情境感知和理解能力

-

自主任务定义和执行、并形成持续自我改进机制

作为一名开发者以及AI使用者,养成使用概率统计的思维与大模型协作的意识,或将是决定AI能力在应用领域打破瓶颈的一颗“银弹”。

-

Exploring the Potential for Large Language Models to Demonstrate Rational Probabilistic Beliefs

-

Information Association for Language Model Updating by Mitigating LM-Logical Discrepancy

-

Act2P: LLM-Driven Online Dialogue Act Classification for Power Analysis

-

LORA:https://github.com/microsoft/LoRA

-

https://ata.atatech.org/articles/11020414021?spm=ata.23639746.0.0.6f7938cdENCBgX

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)