简介

该用户还未填写简介

擅长的技术栈

可提供的服务

暂无可提供的服务

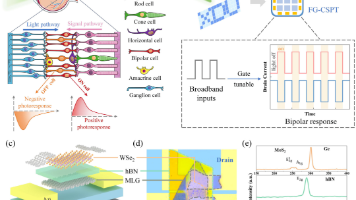

西安电子科技大学在《Advanced Science》发表研究,提出基于锗和二硫化钨的浮栅光电晶体管,模拟人眼视网膜双极细胞的双极性光电响应机制。该器件利用浮栅存储和锗的红外吸收特性,在脉冲栅压调制下实现可见光与近红外的宽谱感知及实时处理,兼具图像卷积预处理能力。研究为低功耗仿生视觉芯片在自动驾驶、机器人视觉等领域的应用提供了新路径。

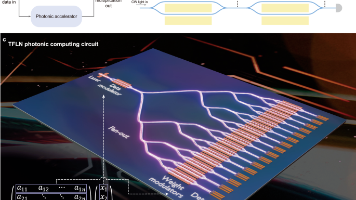

哈佛大学与多机构联合团队在《Nature Communications》发表研究,利用薄膜铌酸锂(TFLN)平台突破光子计算关键瓶颈。该技术通过集成光子电路实现高速(43.8GOPS)、低能耗(0.0576pJ/OP)的向量乘加运算,成功完成多种AI推理任务,准确率媲美电子计算。研究还展示了包含激光器和光电二极管的单片集成系统,为光子计算实用化奠定基础。这项突破有望推动AI计算进入高速低耗新时代,

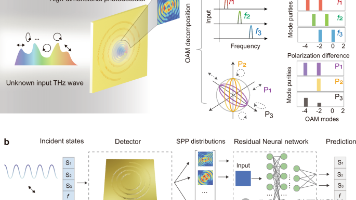

北大联合团队在《自然·通讯》发表突破性研究,开发出基于超表面和AI的新型太赫兹光电探测器。该器件通过螺旋纳米狭缝超表面将光的偏振和波长信息编码为独特涡旋图案,再结合残差神经网络解码,首次实现0.3-1.1THz频段内光强、偏振和频率三维信息的同步连续探测。实验显示频率精度达25GHz,偏振误差仅2.8%,打破了传统探测器功能单一的限制。这种"超表面+AI"的创新架构为光学计算、

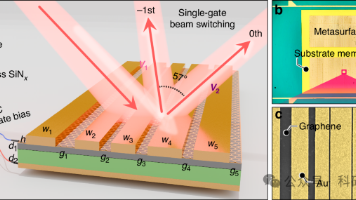

韩国科学技术院MinSeok Jang团队在《Light: Science & Applications》发表研究,提出单栅极电控光束切换超表面新技术。该技术仅需单层石墨烯栅极调控,就在中红外波段实现57°光束偏转,绝对效率达0.078-0.084,相对效率超0.76。通过遗传算法优化和准正态模分析,揭示了谐振模与非谐振背景干涉的工作机制。这项突破简化了驱动架构,提升了光学效率,为激光雷达

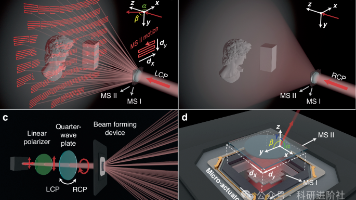

华中科技大学与清华大学联合团队在《Light: Science & Applications》发表突破性研究成果,开发出基于机械可调谐混合超表面(THCMs)的双模式激光雷达系统。该系统通过偏振控制实现扫描与闪光模式自由切换,扫描模式下视场达±35°、角分辨率0.3°,闪光模式支持快速全景成像。创新性提出先闪后扫自适应探测机制,有效平衡精度与效率,在自动驾驶、AR、工业检测等领域具有重要应

AI 与 COMSOL 的深度融合正在重塑多物理场仿真的范式:从 “被动验证” 转向 “主动设计”,从 “单一场景” 迈向 “跨尺度协同”。未来,随着生成式 AI、边缘计算和可解释性技术的突破,这一融合将进一步赋能材料科学、生物医学、智能制造等领域,推动复杂工程问题的高效解决。

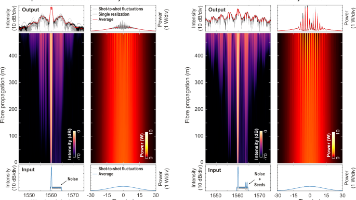

深度学习突破光子学调控瓶颈:国际团队在《Nature Communications》发表研究,利用人工神经网络成功预测并控制光纤中噪声驱动的非线性不稳定性现象。该技术能双向预测光参数与光谱特性(2种子光场景误差低至1%),通过实验验证在真实光纤中实现8%以内的参数推断精度。研究构建了5000万条数据的训练集,不仅替代耗时模拟,还能从噪声中提取隐藏相位信息,为光子信号处理开辟新途径。这项AI赋能的突

AI 与 COMSOL 的深度融合正在重塑多物理场仿真的范式:从 “被动验证” 转向 “主动设计”,从 “单一场景” 迈向 “跨尺度协同”。未来,随着生成式 AI、边缘计算和可解释性技术的突破,这一融合将进一步赋能材料科学、生物医学、智能制造等领域,推动复杂工程问题的高效解决。

光子神经网络(Photonic Neural Networks, PNNs)是利用光子学技术实现的人工神经网络,旨在通过光的高速传输和并行处理能力,突破传统电子计算在速度和能效上的限制。光子神经网络是光子学和人工智能交叉领域的前沿方向,具有广阔的应用前景。用于加速卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)等深度学习模型的训练和推理。使用光学非线性器件(如微环谐振器、光子晶体)模拟神经元的激活函

COMSOL 波动光学仿真模拟中,人工智能能在优化设计、结果预测、数据处理与分析、系统监测与控制等方面提供显著帮助: