数据结构和算法概论

算法是一组明确定义的、有限的步骤,用于解决特定问题或执行特定任务。它类似于烹饪食谱,详细说明从初始状态到期望结果的转换过程。时间复杂度用于衡量算法执行时间随输入规模增长的变化趋势,通常用大O符号(O)表示。它描述算法在最坏情况下的运行时间上限,忽略常数项和低阶项。

为什么要学习数据结构的算法?

提升问题解决能力

数据结构与算法是解决复杂问题的工具。掌握它们能帮助更高效地分析问题、设计解决方案,并优化代码性能。例如,排序海量数据时,选择合适的算法可将时间从几小时缩短到几分钟。

优化程序效率

不同的数据结构和算法对程序性能影响巨大。例如,搜索数据时,哈希表比遍历数组快得多。理解底层原理能避免写出低效代码,尤其在处理大规模数据时差距更明显。

通过技术面试

大多数科技公司面试会考察算法能力。熟练常见数据结构(如链表、树)和算法(如动态规划)是获得offer的关键。即使日常开发不直接使用,面试中仍需展示这类知识。

理解技术底层逻辑

许多技术(如数据库索引、网络路由)基于特定算法实现。学习数据结构算法能更深入理解这些技术的工作原理,而非仅停留在表面调用API的层面。

培养逻辑思维

算法训练强调抽象思维和逻辑推理。长期练习能提升拆分问题、归纳规律的能力,这种思维模式对编程乃至其他领域的问题解决都有帮助。

学习数据结构和算法的有效方法

理解基本概念

数据结构和算法是计算机科学的核心基础。数据结构是组织和存储数据的方式,算法是解决问题的步骤和逻辑。理解数组、链表、栈、队列、树、图等基本数据结构,以及排序、搜索、动态规划等常见算法是入门的关键。

选择合适的教材和资源

经典教材如《算法导论》和《数据结构与算法分析》是系统学习的理想选择。在线资源如LeetCode、GeeksforGeeks、Coursera和edX提供丰富的教程和练习题。视频课程如MIT的《Introduction to Algorithms》也是很好的补充。

动手实践

理论学习必须结合实践。通过编写代码实现数据结构和算法,可以加深理解。LeetCode和HackerRank等平台提供大量题目,从简单到困难逐步提升。尝试解决实际问题,如优化程序性能或设计高效的数据存储方案。

分析和优化

学习分析算法的时间复杂度和空间复杂度。理解大O表示法,能够评估算法的效率。通过比较不同算法的性能,掌握优化技巧。例如,理解快速排序和归并排序的优缺点及适用场景。

参加竞赛和项目

参加编程竞赛如ACM-ICPC或Google Code Jam可以提升实战能力。在实际项目中应用数据结构和算法,如开发游戏、构建搜索引擎或优化数据库查询,能够巩固知识并积累经验。

持续学习和交流

加入学习社区或论坛,如Stack Overflow或Reddit的编程板块,与他人交流经验和问题。定期复习和总结,保持学习的连贯性。关注最新的算法研究和应用,如机器学习和人工智能中的算法优化。

什么是数据结构 ?

数据结构的概念

数据结构是计算机存储、组织数据的方式,用于高效地访问和修改数据。它定义了数据元素之间的逻辑关系、操作规则以及存储方式,是算法设计的基础。

数据结构的主要类型

-

线性数据结构

- 数组:连续内存存储相同类型元素,支持随机访问。

- 链表:通过指针连接的非连续存储结构,包括单向链表、双向链表等。

- 栈:后进先出(LIFO)结构,用于函数调用、表达式求值等场景。

- 队列:先进先出(FIFO)结构,适用于任务调度、缓冲处理等。

-

非线性数据结构

- 树:分层结构,如二叉树、AVL树、B树等,用于数据库索引、文件系统等。

- 图:由顶点和边组成,用于社交网络、路径规划等复杂关系建模。

-

抽象数据类型(ADT)

- 哈希表:通过哈希函数实现快速查找,平均时间复杂度为 O(1)。

- 堆:完全二叉树结构,用于优先队列、堆排序等。

数据结构的核心操作

- 插入:添加新数据到指定位置。

- 删除:移除特定数据元素。

- 查找:检索数据是否存在或定位其位置。

- 遍历:按特定顺序访问所有元素。

应用场景

- 数据库系统:B树、B+树优化磁盘访问。

- 操作系统:队列管理进程调度,栈处理函数调用。

- 人工智能:图结构用于知识表示和神经网络。

示例代码(数组操作)

# 定义并遍历数组

arr = [1, 2, 3, 4]

for element in arr:

print(element)

算法是什么?

算法的定义

算法是一组明确定义的、有限的步骤,用于解决特定问题或执行特定任务。它类似于烹饪食谱,详细说明从初始状态到期望结果的转换过程。

算法的核心特征

- 输入:算法接受零个或多个输入。

- 输出:至少产生一个明确的结果。

- 确定性:每一步骤必须无歧义,确保相同输入得到相同输出。

- 有限性:必须在有限步骤内终止。

- 可行性:每一步骤可通过基本操作实现。

算法的常见类型

- 排序算法:如快速排序、归并排序,用于数据有序排列。

- 搜索算法:如二分查找,用于在数据集中定位目标。

- 动态规划:解决具有重叠子问题特性的优化问题。

- 贪心算法:通过局部最优选择寻求全局解。

算法的表示方式

- 伪代码:混合自然语言与编程语法,描述逻辑流程。

- 流程图:图形化展示步骤与决策路径。

- 编程语言实现:如Python、C++等具体代码形式。

示例(快速排序伪代码)

def quicksort(arr):

if len(arr) <= 1:

return arr

pivot = arr[len(arr) // 2]

left = [x for x in arr if x < pivot]

middle = [x for x in arr if x == pivot]

right = [x for x in arr if x > pivot]

return quicksort(left) + middle + quicksort(right)

算法的重要性

算法是计算机科学的基础,直接影响程序的效率与资源消耗。例如,排序算法的时间复杂度从O(n²)优化到O(n log n)可大幅提升大规模数据处理速度。

把大象装进冰箱需要几步?这是不是一个算法?

算!!!

好的算法应该具备以下特性:

高效性

高效性体现在算法的时间复杂度和空间复杂度上。优秀的算法应在合理时间内完成任务,且占用较少内存资源。例如,快速排序的时间复杂度为 (O(n \log n)),优于冒泡排序的 (O(n^2)),更适合大规模数据。

正确性

算法必须能够准确解决问题,对所有合法输入产生预期输出。需通过数学证明或充分测试验证其逻辑无误,例如二分查找需确保边界条件处理正确。

可读性

代码应清晰、结构良好,便于他人理解和维护。命名规范、适当注释和模块化设计能提升可读性。例如,使用描述性变量名而非单一字母。

健壮性

算法应能处理异常输入或边缘情况,如空值、极端数值或非法格式。例如,处理用户输入时需验证数据有效性。

可扩展性

设计时需考虑未来需求变化,便于修改或扩展功能。例如,采用松耦合的模块化设计,避免硬编码参数。

通用性

优秀算法应适用于一类问题而非单一场景。例如,动态规划可解决多种优化问题,如背包问题或最短路径。

最优性

在特定问题约束下,算法应尽可能接近理论最优解。例如,Dijkstra 算法解决单源最短路径问题,保证结果最优。

可测试性

算法应易于验证和调试,通过单元测试覆盖各种场景。例如,使用断言检查中间结果,或设计可复现的测试用例。

低资源消耗

除时间空间效率外,还需考虑 CPU、网络或 I/O 等资源的使用。例如,数据库查询算法需减少磁盘访问次数。

适应性

算法应适应不同环境或数据分布,如在线算法需处理实时数据流。例如,机器学习模型需支持增量学习以适应新数据。

简洁性

避免过度设计,用简单方法解决复杂问题。例如,贪心算法在某些场景下能以较少步骤获得满意解。

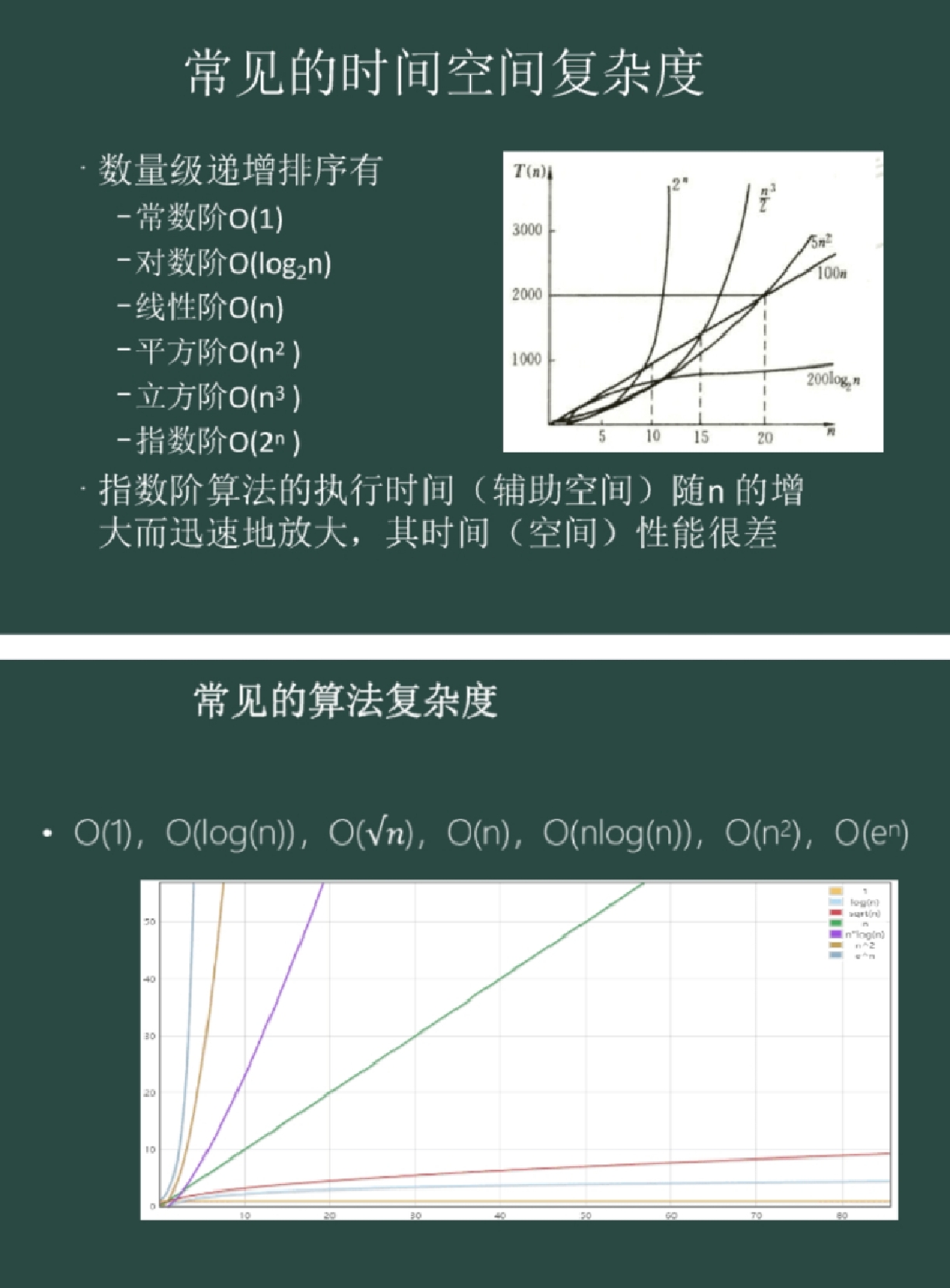

时间复杂度定义

时间复杂度用于衡量算法执行时间随输入规模增长的变化趋势,通常用大O符号(O)表示。它描述算法在最坏情况下的运行时间上限,忽略常数项和低阶项。

常见时间复杂度类型

-

O(1) 常数时间

操作时间与输入规模无关。例如:访问数组元素、哈希表查询。def get_first_element(arr): return arr[0] # 无论arr多大,执行时间相同 -

O(log n) 对数时间

通常出现在分治算法中,如二分查找。每次操作将问题规模减半。def binary_search(arr, target): left, right = 0, len(arr) - 1 while left <= right: mid = (left + right) // 2 if arr[mid] == target: return mid elif arr[mid] < target: left = mid + 1 else: right = mid - 1 -

O(n) 线性时间

执行时间与输入规模成正比。例如:遍历数组或链表。def linear_search(arr, target): for i in range(len(arr)): if arr[i] == target: return i -

O(n log n) 线性对数时间

常见于高效排序算法,如快速排序、归并排序。def merge_sort(arr): if len(arr) <= 1: return arr mid = len(arr) // 2 left = merge_sort(arr[:mid]) right = merge_sort(arr[mid:]) return merge(left, right) # merge操作时间为O(n) -

O(n²) 平方时间

常见于嵌套循环,如冒泡排序、选择排序。def bubble_sort(arr): n = len(arr) for i in range(n): for j in range(0, n-i-1): if arr[j] > arr[j+1]: arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j] -

O(2^n) 指数时间

常见于穷举算法,如斐波那契数列的递归实现。def fibonacci(n): if n <= 1: return n return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)

分析方法

- 循环次数:统计嵌套循环的层数。单层循环通常为O(n),双层为O(n²)。

- 递归调用:分析递归树的分支数和深度。例如斐波那契递归为O(2^n)。

- 主定理(Master Theorem):适用于分治算法的时间复杂度分析,形式为T(n) = aT(n/b) + f(n)。

优化建议

- 减少嵌套循环层数,尝试用哈希表(O(1))替代遍历(O(n))。

- 对有序数据优先考虑二分查找(O(log n))。

- 避免递归中的重复计算,如用动态规划优化斐波那契问题至O(n)。

通过合理选择算法和数据结构,可显著降低时间复杂度。例如,排序算法从O(n²)优化到O(n log n)能极大提升大规模数据处理的效率。

时间效率分析

关键绩效指标(KPI)追踪

设定可量化的目标(如任务完成时间、项目里程碑),通过工具记录实际耗时与预期对比。常用工具包括Toggl、Clockify或Excel表格,定期复盘偏差原因。

时间日志记录法

详细记录每日活动及耗时,持续至少一周。分类统计工作、学习、休闲等场景的时间分配比例,识别低效时段或重复性耗时任务。推荐使用ATracker或手动记录模板。

帕累托分析(80/20法则)

统计任务耗时与产出价值的关系,筛选出20%高价值活动。优先优化这部分任务的执行流程,削减或委托剩余80%低效工作。

技术辅助工具

自动化跟踪软件

RescueTime自动记录应用和网站使用时长,生成效率报告;ManicTime适用于深度分析本地软件操作行为。

项目管理集成

将时间数据与Jira、Asana等工具关联,分析任务预估与实际耗时的差异。通过甘特图或燃尽图可视化进度瓶颈。

优化策略

批量处理与时段划分

将同类任务集中处理(如邮件回复、会议安排),减少上下文切换损耗。采用番茄工作法划分专注时段与休息间隔。

流程标准化

对高频任务建立SOP(标准操作流程),通过工具模板化重复步骤。例如使用Zapier自动化数据录入或邮件分类。

中断管理

统计每日被打断次数及原因,设置免扰时段或分批处理请求。物理隔离法(如关闭通知)可降低干扰频率。

- 常见时间复杂度

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)