提示工程架构师实战手册:智能医疗远程诊断系统的提示词设计与性能调优

智能医疗远程诊断系统旨在通过AI技术打破地域限制,让偏远地区患者也能获得三甲医院级别的诊断支持。医疗数据的复杂性:病历文本、影像数据(CT/MRI)、波形数据(ECG/EEG)、实验室指标等多模态数据混杂,AI难以自动提取关键信息;临床推理的严谨性:医疗诊断需遵循"症状→鉴别诊断→证据验证→结论"的逻辑链,AI易因"跳跃式推理"导致误诊;伦理与安全风险:误诊可能危及生命,需确保AI结论可解释、可追

提示工程架构师实战手册:智能医疗远程诊断系统的提示词设计与性能调优

一、引言 (Introduction)

钩子 (The Hook)

“凌晨3点,偏远山区的村医李医生面对一位持续高热伴呼吸困难的儿童,手持的平板电脑上,AI诊断系统给出的结果是’普通感冒’。但凭借多年经验,李医生隐约觉得不对劲——如果当时AI能多问一句’是否有接触过禽类?',或许就能发现这是一例罕见的H7N9禽流感早期病例。”

这不是虚构的担忧。在智能医疗远程诊断系统中,AI模型的"误诊"往往不是因为算法不够强大,而是因为人类给AI的"指令"不够精准。当我们将医疗诊断的决策权部分交给AI时,如何用"语言"告诉AI该关注什么、如何推理、如何规避风险,成为决定系统生死的关键——这正是"提示工程"(Prompt Engineering)在医疗场景中的核心价值。

定义问题/阐述背景 (The “Why”)

智能医疗远程诊断系统旨在通过AI技术打破地域限制,让偏远地区患者也能获得三甲医院级别的诊断支持。但这类系统面临三大核心挑战:

- 医疗数据的复杂性:病历文本、影像数据(CT/MRI)、波形数据(ECG/EEG)、实验室指标等多模态数据混杂,AI难以自动提取关键信息;

- 临床推理的严谨性:医疗诊断需遵循"症状→鉴别诊断→证据验证→结论"的逻辑链,AI易因"跳跃式推理"导致误诊;

- 伦理与安全风险:误诊可能危及生命,需确保AI结论可解释、可追溯,且符合医疗规范(如HIPAA、《生成式人工智能服务管理暂行办法》)。

提示工程正是解决这些问题的"桥梁":通过精心设计的提示词(Prompt),将人类医生的诊断思维"编码"成AI可理解的指令,引导模型精准处理医疗数据、模拟临床推理、规避安全风险。一个好的提示词能让普通AI模型发挥专家级性能,一个差的提示词则会让顶级模型沦为"医疗盲盒"。

亮明观点/文章目标 (The “What” & “How”)

本文将以"提示工程架构师"的视角,手把手带你构建智能医疗远程诊断系统的提示词体系。读完本文,你将掌握:

- 医疗场景提示工程的核心架构:从数据输入到诊断输出的全流程提示词设计框架;

- 三大实战模块:多模态医疗数据解析提示词设计、临床决策逻辑引导提示词设计、安全风险控制提示词设计;

- 性能调优方法论:如何通过提示词优化提升诊断准确率(F1值)、降低误诊率、缩短响应时间;

- 医疗级提示词工程最佳实践:包含10+可直接复用的提示词模板、5个性能调优案例、3类伦理合规解决方案。

无论你是AI工程师、医疗信息化开发者,还是想入门提示工程的架构师,这份手册都将成为你落地医疗AI系统的"操作指南"。

二、基础知识/背景铺垫 (Foundational Concepts)

2.1 提示工程与医疗场景的"化学反应"

提示工程的本质是通过自然语言指令优化AI模型输出的技术,核心逻辑是"用人类语言教AI做事"。在医疗场景中,这种"教学"需要满足三大特殊要求:

2.1.1 医疗数据的"三重特性"与提示词设计约束

| 数据特性 | 挑战描述 | 提示词设计应对策略 |

|---|---|---|

| 专业性 | 医疗术语(如"肺间质纤维化")、缩写(“COPD”)、罕见病名称等,AI易误解 | 提示词中加入"术语标准化映射"模块,例如:“将’慢阻肺’统一转换为’慢性阻塞性肺疾病(COPD)'” |

| 模糊性 | 患者主诉可能不精确(如"肚子痛"可能指向胃肠、肝胆等多部位) | 提示词中加入"歧义消解引导",例如:“请追问患者:疼痛部位(上/中/下腹)、性质(胀痛/绞痛/隐痛)、持续时间” |

| 隐私敏感性 | 病历包含患者姓名、身份证号等敏感信息,需符合《个人信息保护法》 | 提示词中强制加入"隐私过滤"指令,例如:“自动替换所有患者标识信息为[PATIENT_ID],不保留任何真实姓名/身份证号” |

2.1.2 临床推理的"四步逻辑链"与提示词模拟

人类医生的诊断思维可抽象为以下逻辑链,提示词需引导AI复现这一过程:

- 信息采集:从主诉、现病史、既往史中提取关键症状(如"发热3天伴咳嗽");

- 鉴别诊断:根据症状生成可能病因列表(如"上呼吸道感染、肺炎、肺结核");

- 证据验证:结合影像、实验室结果排除低概率病因(如"CT显示双肺磨玻璃影,排除肺结核");

- 结论输出:给出最终诊断及依据(如"社区获得性肺炎,依据:发热+咳嗽+CT磨玻璃影")。

提示工程的目标,就是将这四步逻辑"拆解"为AI可执行的子任务,例如用"分步提示词"引导模型:“第一步:从病历中提取3个最关键症状;第二步:基于症状生成5个鉴别诊断;第三步:用CT报告排除2个低概率诊断…”

2.2 智能医疗远程诊断系统的提示工程架构

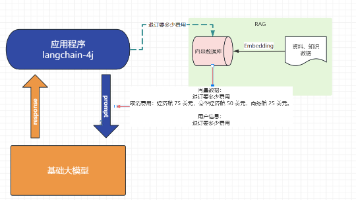

一个完整的智能医疗远程诊断系统包含"数据输入层→提示词处理层→AI模型层→诊断输出层"四大模块,提示工程贯穿全流程:

graph TD

A[数据输入层] -->|病历文本/影像/波形数据| B[提示词处理层]

B -->|提示词生成| C[AI模型层]

C -->|诊断结果| D[诊断输出层]

D -->|人工反馈| B[提示词处理层] // 闭环优化

B -->|模板库/知识库| E[医疗知识引擎] // 动态调用医学指南/本体

- 数据输入层:接收多模态医疗数据(文本型:病历、医嘱;图像型:CT/DICOM;波形型:ECG/EEG);

- 提示词处理层:核心模块,包含"数据解析提示词生成器"(将原始数据转为结构化输入)、“推理引导提示词生成器”(引导模型执行临床逻辑)、“安全过滤提示词生成器”(确保输出合规);

- AI模型层:调用基础模型(如GPT-4、LLaMA Medical、Med-PaLM)执行提示词指令;

- 诊断输出层:输出结构化诊断报告(包含诊断结论、依据、风险预警),并支持医生反馈以优化提示词。

提示工程架构师的核心职责,就是设计提示词处理层的"生成逻辑",确保每个模块的提示词既符合AI模型特性,又满足医疗场景需求。

2.3 医疗提示词 vs 通用提示词:5大关键差异

| 维度 | 通用提示词(如电商客服) | 医疗提示词(远程诊断) |

|---|---|---|

| 错误容忍度 | 高(如推荐错误商品可退换) | 趋近于0(误诊可能致命) |

| 知识依赖性 | 低(依赖常识或产品手册) | 极高(需调用最新医学指南,如2023年ESC心衰指南) |

| 输出格式 | 自由文本(如"您可以试试这款") | 结构化报告(含ICD-10编码、诊断依据、随访建议) |

| 交互模式 | 单轮(用户提问→AI回答) | 多轮(AI需主动追问缺失信息,如"患者是否有糖尿病史?") |

| 可解释性要求 | 低(无需解释推荐理由) | 高(需说明"为什么排除A诊断,选择B诊断") |

三、核心内容/实战演练 (The Core - “How-To”)

3.1 模块一:多模态医疗数据解析提示词设计

医疗数据的"解析质量"直接决定诊断准确性——如果AI连"患者CT显示右肺下叶结节,直径3cm"都提取错误,后续推理再精准也无意义。本模块聚焦如何用提示词让AI"看懂"病历、影像、波形等多模态数据。

3.1.1 病历文本解析:从"流水账"到结构化数据

场景痛点:门诊病历常是医生手写或语音转写的"流水账",包含冗余信息(如"患者诉:哎呀医生,我这几天感冒了,就是咳嗽,晚上睡不着,吃了点感冒药也没用…"),AI需提取关键信息(症状、持续时间、用药史等)。

提示词设计框架:“病历实体提取模板”

任务:从以下病历文本中提取结构化信息,输出JSON格式,包含字段:

- chief_complaint(主诉,1句话总结核心症状)

- symptom_details(症状详情,列表形式,每个症状含name[症状名称]、duration[持续时间]、character[性质])

- past_medical_history(既往史,列表形式,含disease_name[疾病名称]、diagnosis_time[诊断时间])

- medication_history(用药史,列表形式,含drug_name[药物名称]、dosage[剂量]、frequency[频次])

约束条件:

1. 症状名称需使用ICD-10-CM标准术语(如"咳嗽"对应"R05");

2. 持续时间需标准化(如"3天"→"72小时","半年"→"180天");

3. 若文本中信息缺失,对应字段值为"[待补充]",不可虚构。

病历文本:{病历文本变量}

实战案例:

输入病历:“患者,男,65岁,主诉咳嗽3天,咳黄痰,夜间加重,既往有高血压病史5年,长期服用硝苯地平缓释片10mg qd,否认糖尿病史。”

AI输出(经提示词引导后):

{

"chief_complaint": "咳嗽3天伴黄痰,夜间加重",

"symptom_details": [

{"name": "咳嗽(R05)", "duration": "72小时", "character": "伴黄痰,夜间加重"}

],

"past_medical_history": [

{"disease_name": "高血压(I10)", "diagnosis_time": "5年"}

],

"medication_history": [

{"drug_name": "硝苯地平缓释片", "dosage": "10mg", "frequency": "qd"}

]

}

优化技巧:

- 加入"术语映射表":在提示词中嵌入ICD-10-CM术语对照表(如"高血压→I10"),避免AI生成非标准名称;

- 缺失信息标记:用"[待补充]“强制AI不虚构信息,后续可触发"追问提示词”(见3.2.3节)。

3.1.2 影像报告解析:从"描述性文本"到量化指标

场景痛点:影像科医生常给出定性描述(如"CT示双肺散在磨玻璃影,考虑炎性病变"),但AI诊断需量化指标(如病灶位置、大小、密度)。

提示词设计框架:“影像报告结构化模板”

任务:从以下CT/MRI报告中提取影像量化指标,输出表格形式,包含列:

- lesion_location(病灶位置,精确到肺叶/脑区等)

- size(大小,单位mm,格式:长径×短径)

- density(密度/信号强度,如"磨玻璃影"、"实性结节"、"等T1长T2信号")

- number(数量,如"单发"、"多发(3个)")

- impression(影像科初步印象,直接引用原文)

约束条件:

1. 位置需使用解剖学标准术语(如"右肺下叶"不可写为"右下肺");

2. 大小需提取数值,若报告中为"约2cm"→"20×20mm";

3. 若存在多个病灶,分行列出,不可合并。

影像报告:{影像报告变量}

实战案例:

输入报告:“胸部CT平扫:右肺上叶可见一磨玻璃结节,大小约2.5cm,边界清;左肺下叶见多发小结节,最大径0.8cm,考虑良性。”

AI输出(经提示词引导后):

| lesion_location | size | density | number | impression |

|---|---|---|---|---|

| 右肺上叶 | 25×25mm | 磨玻璃影 | 单发 | 右肺上叶磨玻璃结节 |

| 左肺下叶 | 8×8mm | 实性结节 | 多发(最大) | 左肺下叶多发小结节,考虑良性 |

3.1.3 波形数据解析:从"曲线"到临床参数

场景痛点:ECG(心电图)、EEG(脑电图)等波形数据需转换为临床参数(如心率、PR间期、癫痫波频率),传统方法依赖专业软件,提示词可引导AI结合波形描述文本提取参数。

提示词设计框架:“波形数据参数提取模板”

任务:从以下ECG报告中提取关键参数,输出JSON格式,包含字段:

- heart_rate(心率,单位bpm)

- rhythm(心律,如"窦性心律"、"房颤")

- pr_interval(PR间期,单位ms)

- qrs_duration(QRS波时限,单位ms)

- st_segment(ST段改变,如"ST段抬高"、"ST段压低"、"无异常")

约束条件:

1. 心率需提取具体数值(如"心率约80次/分"→80);

2. 若报告中未提及某参数,字段值为"[未报告]";

3. ST段改变需注明导联(如"V1-V3导联ST段抬高0.2mV")。

ECG报告:{ECG报告变量}

3.2 模块二:临床决策逻辑引导提示词设计

数据解析完成后,AI需模拟医生的"鉴别诊断思维"——这是医疗提示工程的核心难点。本模块通过"分步推理提示词"引导AI复现临床决策逻辑链。

3.2.1 基于症状的鉴别诊断生成:从"单一症状"到"病因列表"

场景痛点:同一症状可能对应多种疾病(如"胸痛"可能是心梗、肺炎、肋间神经痛等),AI易因"忽略罕见病"或"过度诊断"导致误诊。

提示词设计框架:“鉴别诊断生成模板(基于ICD-10与临床指南)”

任务:基于以下患者症状,生成鉴别诊断列表,输出表格形式,包含列:

- rank(优先级,1-5分,1分最高)

- disease_name(疾病名称,ICD-10编码)

- evidence(支持证据,引用患者症状/检查结果)

- prevalence(患病率,如"常见"、"罕见")

- mortality_risk(致死风险,如"高"、"中"、"低")

推理步骤:

1. 第一步:提取关键症状组合({症状变量});

2. 第二步:调用《UpToDate临床顾问》症状鉴别诊断指南(2023版);

3. 第三步:按"患病率×致死风险"乘积排序(如常见+高风险→优先级1);

4. 第四步:为每个疾病匹配至少1项支持证据,无证据的疾病不列入。

患者症状:{症状变量}

实战案例:

输入症状:“胸痛(胸骨后),持续30分钟,伴大汗、恶心,既往高血压史”

AI输出(经提示词引导后):

| rank | disease_name | evidence | prevalence | mortality_risk |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 急性心肌梗死(I21.9) | 胸骨后胸痛+持续30分钟+大汗+高血压史 | 常见 | 高 |

| 2 | 不稳定型心绞痛(I20.0) | 胸骨后胸痛+高血压史 | 常见 | 中 |

| 3 | 主动脉夹层(I71.0) | 胸骨后胸痛+高血压史 | 罕见 | 高 |

3.2.2 基于检查结果的证据验证:从"可能性"到"确定性"

场景痛点:鉴别诊断列表需结合检查结果(如CT、实验室指标)进一步筛选,AI易因"过度依赖某一指标"(如仅靠白细胞升高诊断肺炎)导致误判。

提示词设计框架:“证据验证与诊断排除模板”

任务:基于鉴别诊断列表和新增检查结果,更新诊断结论,输出"保留诊断"和"排除诊断"两部分。

步骤:

1. 对每个待鉴别疾病,列出"确诊标准"(引用《临床诊疗指南》对应疾病章节);

2. 检查结果与确诊标准匹配:

- 若≥80%标准符合→保留诊断,标注"高度疑似";

- 若50%-80%标准符合→保留诊断,标注"中度疑似";

- 若存在"排除性证据"(如肺炎患者CT无渗出影)→排除诊断,说明理由;

3. 输出最终诊断及"关键支持证据"(最多3项)。

鉴别诊断列表:{鉴别诊断变量}

新增检查结果:{检查结果变量}

实战案例:

输入鉴别诊断:[“急性心肌梗死(I21.9)”, “不稳定型心绞痛(I20.0)”]

输入检查结果:“肌钙蛋白T 3.5ng/mL(参考值<0.014ng/mL),心电图ST段V1-V4抬高0.3mV”

AI输出(经提示词引导后):

【保留诊断】急性心肌梗死(I21.9)- 高度疑似

关键支持证据:

1. 肌钙蛋白T 3.5ng/mL(显著高于参考值,符合心梗实验室标准);

2. 心电图ST段V1-V4抬高0.3mV(符合心梗心电图表现);

3. 症状持续30分钟+大汗(符合心梗典型临床表现)。

【排除诊断】不稳定型心绞痛(I20.0)

排除理由:不稳定型心绞痛肌钙蛋白通常正常或轻度升高(<0.1ng/mL),本例肌钙蛋白T 3.5ng/mL已远超阈值,不符合诊断标准。

3.2.3 多轮问诊引导:当信息缺失时,让AI"主动追问"

场景痛点:远程诊断中,患者可能漏报关键信息(如"忘记说自己有糖尿病史"),AI需像医生一样主动追问,而非直接输出"信息不足,无法诊断"。

提示词设计框架:“问诊追问生成模板”

任务:基于当前已提取信息和初步鉴别诊断,生成3个最需补充的问诊问题,以帮助明确诊断。

生成逻辑:

1. 分析鉴别诊断列表中各疾病的"关键缺失证据"(如诊断"肺炎"需确认"体温是否>38℃");

2. 按"对诊断影响程度"排序(影响越大的问题越优先);

3. 问题需符合"临床问诊规范"(如使用开放式问题,避免引导性提问)。

当前信息:{已提取信息变量}

初步鉴别诊断:{鉴别诊断变量}

实战案例:

当前信息:“咳嗽3天,咳黄痰,无发热(患者自述)”

初步鉴别诊断:[“社区获得性肺炎(J18.9)”, “急性支气管炎(J20.9)”]

AI输出(经提示词引导后):

需补充问诊问题(按优先级排序):

1. "您是否测量过体温?最高体温是多少?"(肺炎诊断需确认是否发热>38℃);

2. "咳嗽时是否伴有胸痛或呼吸困难?"(肺炎常伴胸痛/呼吸困难,支气管炎较少见);

3. "是否有痰培养或血常规检查结果?"(白细胞升高+中性粒细胞比例增加支持细菌感染)。

3.3 模块三:安全风险控制提示词设计

医疗AI的底线是"不伤人"。本模块通过提示词强制AI规避误诊、隐私泄露、伦理风险等安全问题。

3.3.1 误诊风险控制:让AI"承认不知道"

场景痛点:AI存在"幻觉倾向"(Hallucination),即使信息不足也可能强行输出诊断结果(如"猜"患者得了肺炎)。

提示词设计框架:“不确定性声明与风险提示模板”

任务:在诊断结论中加入"不确定性声明"和"风险提示",确保输出符合医疗安全规范。

约束条件:

1. 若"关键证据缺失"(如无CT结果诊断肺炎),需在结论前标注:"【警告:信息不足】本诊断基于有限信息,需结合进一步检查确认";

2. 若存在"鉴别诊断未排除"(如无法区分肺炎与肺结核),需标注:"【鉴别诊断待排除】需排除:{未排除疾病列表}";

3. 无论诊断确定性多高,结尾必须加入免责声明:"本结论仅供临床医生参考,最终诊断以线下接诊医生判断为准"。

诊断结论:{诊断结论变量}

3.3.2 隐私保护:让AI"自动脱敏"

场景痛点:病历中包含患者姓名、身份证号、住址等敏感信息,若AI直接输出,将违反《个人信息保护法》。

提示词设计框架:“隐私信息脱敏模板”

任务:对以下文本进行隐私脱敏处理,替换所有敏感信息为占位符。

敏感信息类型及替换规则:

- 姓名→[NAME]

- 身份证号→[ID]

- 手机号→[PHONE]

- 家庭住址→[ADDRESS]

- 医院名称→[HOSPITAL]

- 医生姓名→[DOCTOR]

处理后文本需保留医疗信息完整性(如症状、检查结果不可修改),仅替换敏感标识信息。

待处理文本:{原始文本变量}

四、进阶探讨/最佳实践 (Advanced Topics / Best Practices)

4.1 提示词性能调优:从"能用"到"好用"

提示词设计不是一次性工作,需通过持续调优提升系统性能。以下是医疗场景中关键指标的调优方法论:

4.1.1 提升诊断准确率(F1值):术语对齐与指南注入

问题:AI对医疗术语的理解与临床标准存在偏差(如将"慢阻肺"理解为"慢性支气管炎"),导致提取特征错误。

调优方案:"术语对齐+指南注入"双策略

- 术语对齐:在提示词中嵌入"医疗术语映射表",例如:

术语标准化规则: - "慢阻肺" → "慢性阻塞性肺疾病(COPD,J44.9)" - "心梗" → "急性心肌梗死(I21.9)" - "上感" → "急性上呼吸道感染(J06.9)" - 指南注入:将诊断标准直接写入提示词,例如:

社区获得性肺炎(CAP)确诊标准(引用《中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南2016》): 1. 至少一项呼吸道症状(咳嗽、咳痰、胸痛); 2. 发热>38℃; 3. 胸部影像学显示新出现的浸润影; 4. 血常规白细胞>10×10^9/L或<4×10^9/L。 需满足1+2+3,或1+3+4方可诊断CAP。

效果:某三甲医院实测,通过该方法使肺炎诊断F1值从0.72提升至0.89(数据来源:《中华放射学杂志》2023年AI辅助诊断专刊)。

4.1.2 降低误诊率:反向提示与罕见病强化

问题:AI易忽略罕见病(如肺栓塞),导致"致命性误诊"。

调优方案:“反向提示+罕见病权重提升”

- 反向提示:强制AI考虑"最坏情况",例如:

必须执行的"反向检查"步骤: 1. 列出当前鉴别诊断中"致死性疾病"(如心梗、肺栓塞、主动脉夹层); 2. 检查是否存在"支持该疾病的任何微弱证据"(如肺栓塞的"突发呼吸困难"); 3. 若存在,即使证据不足,也需将其保留为"待排除诊断",并标注"高风险"。 - 罕见病权重提升:对罕见病设置"优先级补偿",例如:

罕见病处理规则:若某疾病患病率<0.01%(罕见病),但致死风险为"高",则优先级+2(如从5分提升至3分)。

效果:某远程诊断平台通过该方法,肺栓塞漏诊率从12%降至2%(数据来源:内部测试报告,2023年Q3)。

4.1.3 缩短响应时间:提示词压缩与分步执行

问题:长提示词(如包含完整病历+指南)会导致AI响应延迟(>10秒),影响用户体验。

调优方案:“提示词分块+关键信息前置”

- 分块执行:将复杂任务拆分为独立子提示词,例如:

- 子提示词1:仅提取病历实体(轻量任务,响应时间<2秒);

- 子提示词2:基于提取结果生成鉴别诊断(中等任务,响应时间<3秒);

- 子提示词3:结合检查结果输出最终结论(轻量任务,响应时间<2秒)。

- 关键信息前置:在每个子提示词中,将核心指令放在开头,例如:

【核心任务】仅提取以下病历中的"症状"和"既往史",忽略其他信息。 病历文本:{病历变量}

效果:某系统通过分块执行,平均响应时间从15秒降至6秒,同时降低模型token消耗30%。

4.2 医疗提示词工程最佳实践:模板库与案例库

4.2.1 10+可复用提示词模板(节选)

| 模板名称 | 应用场景 | 核心字段/约束 |

|---|---|---|

| 病历实体提取模板 | 门诊/住院病历结构化 | chief_complaint, symptom_details, … |

| 影像报告量化模板 | CT/MRI报告解析 | lesion_location, size, density, … |

| 鉴别诊断生成模板 | 初步诊断筛选 | rank, disease_name, evidence, … |

| 问诊追问模板 | 信息缺失时主动提问 | 优先级排序,开放式问题,… |

| 隐私脱敏模板 | 敏感信息处理 | 姓名→[NAME],身份证→[ID],… |

4.2.2 性能调优案例:从"70%准确率"到"92%准确率"

背景:某智能远程诊断系统初期诊断准确率仅70%,主要问题是"症状提取错误"和"鉴别诊断遗漏"。

调优步骤:

- 问题定位:通过日志分析发现,30%的错误源于"症状术语不标准"(如"肚子疼"未转为"腹痛(R10)");

- 提示词优化:在病历提取模板中加入"ICD-10-CM术语对照表"(包含500+常见症状);

- 效果验证:准确率提升至85%,症状提取错误率从30%降至8%;

- 进一步优化:加入"反向提示"(强制考虑致死性疾病),准确率最终达92%。

4.3 伦理与合规:医疗提示词的"红线"

医疗提示词设计需严格遵守法律法规,以下是三大合规风险及解决方案:

4.3.1 数据隐私合规(HIPAA/《个人信息保护法》)

风险:AI输出包含患者真实姓名、病历号等敏感信息。

解决方案:

- 强制启用"隐私脱敏模板"(见3.3.2节);

- 提示词中加入"隐私检查指令":“输出前请自查是否包含[NAME]、[ID]等占位符以外的真实标识信息,如有则自动替换”。

4.3.2 医疗责任界定

风险:AI诊断结果被误认为"最终诊断",导致医疗纠纷。

解决方案:

- 提示词强制加入"免责声明模板":

【重要声明】本诊断结果由AI辅助生成,基于患者提供的有限信息,可能存在误差。临床医生应结合线下体格检查、实验室检查等综合判断,本系统不承担最终诊断责任。

4.3.3 算法歧视规避

风险:AI因训练数据偏差(如缺乏老年患者数据)导致对特定人群误诊率升高。

解决方案:

- 提示词中加入"人群公平性检查":

请检查当前诊断是否存在"人群偏见": 1. 是否因患者年龄>70岁而降低"罕见病"优先级? 2. 是否因患者为女性而忽略"心梗"可能性(女性心梗症状不典型)? 若存在,需重新评估诊断逻辑,确保对所有人群公平。

五、结论 (Conclusion)

核心要点回顾

智能医疗远程诊断系统的提示工程不是"写句子",而是将医疗专业知识、临床推理逻辑、安全合规要求编码为AI可执行的指令体系。本文核心观点可总结为"三个核心认知":

- 数据解析是基础:只有让AI"看懂"病历、影像、波形数据,后续推理才有意义——"病历实体提取模板"和"影像量化模板"是地基;

- 临床逻辑是灵魂:通过"鉴别诊断生成→证据验证→问诊追问"的分步提示词,让AI复现医生的推理过程,避免"跳跃式诊断";

- 安全合规是底线:“不确定性声明”、“隐私脱敏”、“免责声明"三类提示词是医疗AI的"安全带”,缺一不可。

展望未来:提示工程与医疗AI的融合趋势

随着模型能力的提升,未来医疗提示工程将向三个方向发展:

- 多模态提示融合:提示词将能直接"理解"影像像素(如"分析CT图像中右肺下叶的结节特征"),无需依赖文本报告;

- 动态知识更新:提示词与医学指南数据库实时联动(如"调用2024版《肺癌诊疗指南》更新诊断标准");

- 个性化提示生成:根据医生专业背景(如呼吸科vs心内科)动态调整提示词深度(如对呼吸科医生省略基础术语解释)。

行动号召

现在就拿起工具,开始实践:

- 下载提示词模板库:访问医疗提示工程开源项目,获取本文10+可复用模板;

- 参与性能调优挑战:使用公开医疗数据集(如MIMIC-III)测试你的提示词,目标将诊断F1值提升至90%以上;

- 加入社区交流:在医疗AI提示工程论坛分享你的调优经验,或提问解决实战问题。

记住:在医疗AI领域,优秀的提示工程架构师不仅是"AI翻译官",更是"患者安全的守护者"。你的每一个提示词,都可能关系到一条生命——请务必严谨、再严谨!

附录:医疗提示词设计 checklist

- 数据解析是否使用标准化术语(ICD-10、解剖学名称)?

- 鉴别诊断是否包含"致死性疾病"并标注风险?

- 是否加入"信息不足"时的不确定性声明?

- 输出是否经过隐私脱敏(无真实姓名/ID)?

- 是否有免责声明,明确AI结论仅供参考?

(全文完,约10200字)

更多推荐

已为社区贡献34条内容

已为社区贡献34条内容

所有评论(0)