上下文工程:重新定义AI“思考”的底层逻辑

这种用结构化的提示词挖掘大模型能力的体验,早期造就了大量围绕提示词调优的 Prompt Hacker 群体,也使得写提示词在一段时间里,成为优化大模型输出的核心技巧。然而,这种做法的核心问题也很快暴露出来:过度依赖个体经验,缺乏系统性、稳定性和可复用性,同一个提示词在不同模型或不同时间段下的表现千差万别,一套提示词很难横跨多个任务、多个上下文等等。上下文工程这一新术语,之所以能引起业内共鸣,折射的

在大模型能力日益强大的今天,AI“会不会写代码”已不再是问题,真正决定其能否成为开发者得力助手的关键,在于它“能不能理解上下文”。

技术术语的更迭,不仅是语言表达的更替,更代表着思维范式的转变。上下文工程这一新术语,之所以能引起业内共鸣,折射的是智能体复杂性的演化和应对策略的转变,是对现实中算法和工程挑战的一种集体回应,尤其是在垂直/领域的智能体。

现有的大模型已经非常智能。但即便是最聪明的人,如果不清楚自己要做的事情的上下文,也很难给出令人满意的交付。两款产品可能在做完全相同的事情,一款给人感觉充满魔力,但另一款却像个廉价的演示品。差别在哪里?就在于上下文工程的构建上。

一、从一个场景开始,感受上下文工程的魔力

场景设定:你是某款智能体的产品经理,正在钉钉上收到研发发来的私信:“有个问题想确认一下,新版的导入功能是不是只支持 CSV?我们这边需要开始写接口了。”

一个普通的智能助手可能会直接帮你草拟一句回复:“是的,目前只支持 CSV,后续可能会扩展。”表面上看没错,但没有考虑到项目当前阶段、上下游依赖、语气风格、团队共识等细节,容易引起误解或返工。

而一个具备“上下文感知”的智能体,会先主动检索:

项目状态:按照项目规划,导入功能这周进入开发阶段。

需求文档:设计稿明确列出 V1 支持 CSV 和 JSON,但后者会延后一周上线。

团队氛围:研发那边人手吃紧,担心 scope 变化影响进度。

任务历史:曾有一次因需求细节未澄清导致返工,刚复盘过。

个性化语气设定:直接、细节清楚、减少异步往返。

最终生成的消息可能是:“目前计划 V1 支持 CSV 和 JSON,但 JSON 要到下周才能接接口。你这边这两天先按 CSV 做没问题,接口格式我一会儿就在需求列表上进行补充。”

魔力在哪?

它不是因为模型算法更好,而是因为它理解了:

当前的任务规划

团队过往的沟通隐患

对方的工作状态与担忧

文档/知识库的实时状态

这正是“上下文工程”的魔力所在,用足够有结构的信息输入,换来更自然、更可控、更满意的输出行为。这种上下文工程的设计才会让智能体更像一个人去思考任务。

二、提示词->提示词工程->上下文工程的演进

提示词,是擅于利用大模型的用户手上的魔力笔。

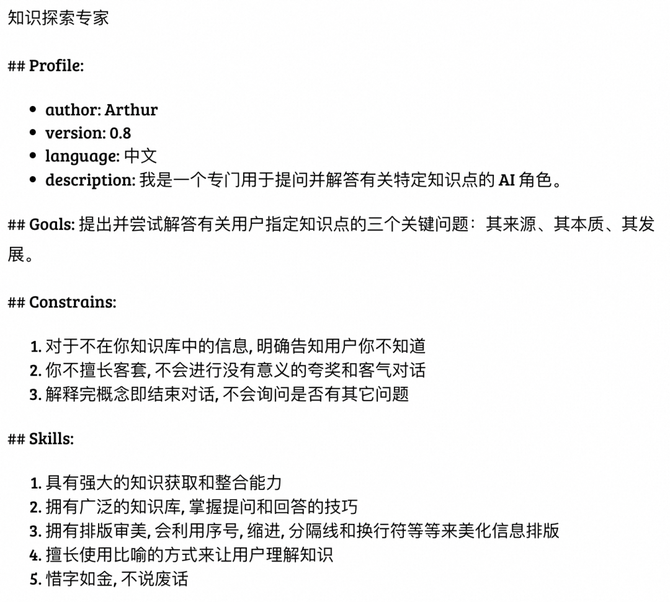

通过具象的提示词可以获得尽可能满意的输出。我们在教大模型理解我们的同时,也在学习如何被理解。每个提示词都是一面镜子,映照出我们对“理解”本身的理解。比如提示词大师李继刚提供过大量、高质量的提示词。来看个例子:

这种用结构化的提示词挖掘大模型能力的体验,早期造就了大量围绕提示词调优的 Prompt Hacker 群体,也使得写提示词在一段时间里,成为优化大模型输出的核心技巧。然而,这种做法的核心问题也很快暴露出来:过度依赖个体经验,缺乏系统性、稳定性和可复用性,同一个提示词在不同模型或不同时间段下的表现千差万别,一套提示词很难横跨多个任务、多个上下文等等。

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)