人工智能导论第一节课

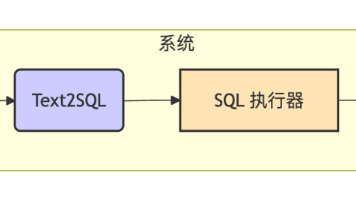

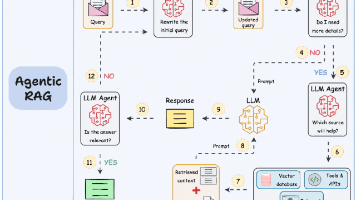

《人工智能导论与发展概述》摘要 本课程系统介绍人工智能的基本概念、发展历程、核心技术和应用领域。课程内容包括人工智能的定义(通过图灵测试)、发展三起三落、三大理论学派(符号主义、连接主义、行为主义)以及深度学习等关键技术。课程重点讲解人工智能在计算机视觉、自然语言处理等领域的应用,同时探讨其面临的伦理挑战和技术瓶颈。我国已将人工智能发展提升至国家战略,但在芯片等核心技术领域仍需突破。课程采用理论教

主题:

人工智能导论第一课

概要:

人工智能导论课介绍课程安排、人工智能概念、发展历史及应用领域,并探讨其局限与未来方向。

1.本课程为人工智能导论课,从第3周开始至第10周结束,每周二上午和周五下午在不同教室上课,学生需加入课程微信群以接收通知。授课教师为自动化学院青年副教授,研究方向包括机器学习、工业大数据、智能制造等。

2.人工智能是多学科交叉的前沿领域,涉及数学、计算机、脑科学等,核心要素包括感知环境、学习推理和执行动作。通过图灵测试可判断机器是否具备智能,即人类无法区分其回答与真人回答时视为具有智能。

3.人工智能已广泛应用于计算机视觉、自然语言处理、语音识别、机器人和自动驾驶等领域,如科大讯飞的语音识别、语数科技的机器狗等。它能完成翻译、作诗、医疗影像诊断、交通管理等任务,显著提升效率并改变生活方式。

4.尽管人工智能发展迅速,但在文学艺术创作和法律伦理领域仍存在局限,难以模仿人类情感与创造力,也无法全面应对复杂社会情境和道德困境。技术和社会层面的问题如自动驾驶的极端场景应对和就业冲击也表明其发展尚不成熟。

5.人工智能的发展历程经历了孕育期、形成期、应用期到当前的爆发期,早期基础包括亚里士多德的三段论、莱布尼茨的符号化思想以及1943年首个神经网络模型的建立。1956年达特茅斯会议首次提出“人工智能”概念,标志着该领域的正式诞生。

主题:

人工智能发展脉络与现状

概要:

人工智能发展历程及三起三落,涵盖符号主义、连接主义与行为主义学派,强调数据、算法、算力与知识的重要性。

1.人工智能学科正式诞生于五六十年代,具有里程碑意义,早期研究集中于数学定理证明、跳棋等简单问题求解。我国在该领域也有重要贡献,如科学家在计算机证明几何定理方面的国际领先成果。

2.抑或线性不可分问题是人工智能发展初期的重大挑战,导致神经网络研究受挫并引发资金与信心危机。这一问题暴露了早期AI能力的局限性,使人工智能进入第一次低潮期。

3.专家系统是人工智能从理论走向应用的重要转折,通过将人类知识转化为规则实现特定领域智能控制。它在七八十年代广泛应用,但受限于知识获取难度和领域狭窄,后期发展受限。

4.深度学习的兴起推动人工智能进入第三次发展高潮,卷积神经网络、LSTM等模型相继提出并取得突破。2006年“深度学习之父”提出深度置信网络,标志着深度学习时代的开启。

5.深度学习三巨头包括Hinton、LeCun和Bengio,他们在神经网络和机器学习领域做出奠基性贡献。Hinton等人因在人工神经网络和机器学习方面的成就获得诺贝尔物理学奖。

6.我国高度重视人工智能发展,出台《新一代人工智能发展规划》等政策,明确到2030年成为世界主要创新中心的目标。近年来提出“新质生产力”“人工智能+”等战略,推动AI与实体经济融合。

7.人工智能发展的四大核心要素是数据、算法、算力和知识,四者缺一不可。中国在数据和应用场景方面优势明显,但在高端芯片等硬件领域仍面临“卡脖子”问题。

8.人工智能主要学派包括符号主义、连接主义和行为主义,分别强调知识表示与推理、神经网络模拟人脑、感知-行动闭环。当前深度学习属于连接主义范畴,但多学派融合趋势日益明显。

9.我国在计算机视觉、自然语言处理等领域已处于世界前列,顶会论文数量众多,产业应用广泛。百度自动驾驶等案例体现中国在数据积累和工程落地方面的强大能力。

10.课程内容涵盖知识表示、搜索算法、计算智能、机器学习与深度学习等核心主题,使用蔡自兴教材。考核由期末考试(60%)和平时成绩(作业、实验、项目汇报共40%)构成,注重理论与实践结合。

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)