09 商业策略- 定位先定价,定价赢天下

本文探讨了AI产品的商业定价策略。首先分析了智能体类产品的成本结构,以"彩云小梦"为例拆解其包月定价模式。随后介绍了六种经典定价策略:成本加成、撇脂、渗透、溢价、动态和价值基础定价,并针对不同产品类型提出组合策略建议。强调定价需结合商业链路设计,通过转化率、ROI等指标验证可行性。指出AI产品定价不仅是数字游戏,更是战略定位的延伸,需要平衡用户感知价值、成本结构和增长需求。最终

09 商业策略- 定位先定价,定价赢天下

引言:AI产品的价值,不止写得出,更要卖得动

在AI热潮中,不乏“技术领先”的产品,却难以找到用户付费的理由。写得出一封动人的邮件、总结出一份漂亮的报告、生成出一幅迷人的图像,但如果算不清一笔账、定不准一个价,产品就很难成为生意。

定价,不只是个“数字游戏”,更是产品与市场之间的心理博弈。而AI产品,作为一种新物种,它的定价逻辑,既不能照搬传统SaaS,也无法直接套用消费品套路。

AI产品的商业策略第一课,不是增长模型,而是定价设计。

一、智能体的定价示例

AI产品,尤其是面向C端的大模型智能体类产品,最核心的成本项来自Token消耗,这直接决定了它能否做“包月”、如何设计“计费量”。

示例:AI写作产品“彩云小梦”‘

下面我带领大家分析一款AI写作产品,看看它背后的定价逻辑是怎么样的。

它的月费是28元,连续包月的话是25元。

我们按照连续包月的费用来算下这款产品的利润情况。

- 用户支付:25元/月,额度为写作10万字;

- 实际写作不可能一步到位,考虑倒修改、优化,写10万字大概需要生成30万字;

- Token换算:中文平均1 Token ≈ 1.4字算;

- 输出token部分成本 ≈ 8元(按高价模型计算);

- 毛利 = 25 - 8 = 17元,毛利率 ≈ 68%;

- 如果流量包不够,还提供了“电量包”:30元购买约5万字,50元购买10万字。

- 留个思考题:电量包看着更贵,其实毛利率反而更低你能想明白吗?

- 最后重点:连续包月。根据统计数据,一般包月用户退订率在30%以上,因此连续包月的“钩子”至关重要。你看看现在大部分的产品定价策略,是不是都推出了连续包月、季、年。

注意:这里的连续包月非常关键,在文章后面商业链路部分计算ROI时,会看到其神奇之处。

这一套“算得清”的性价比设计,是目前AI产品可持续商业模型的重要基石。

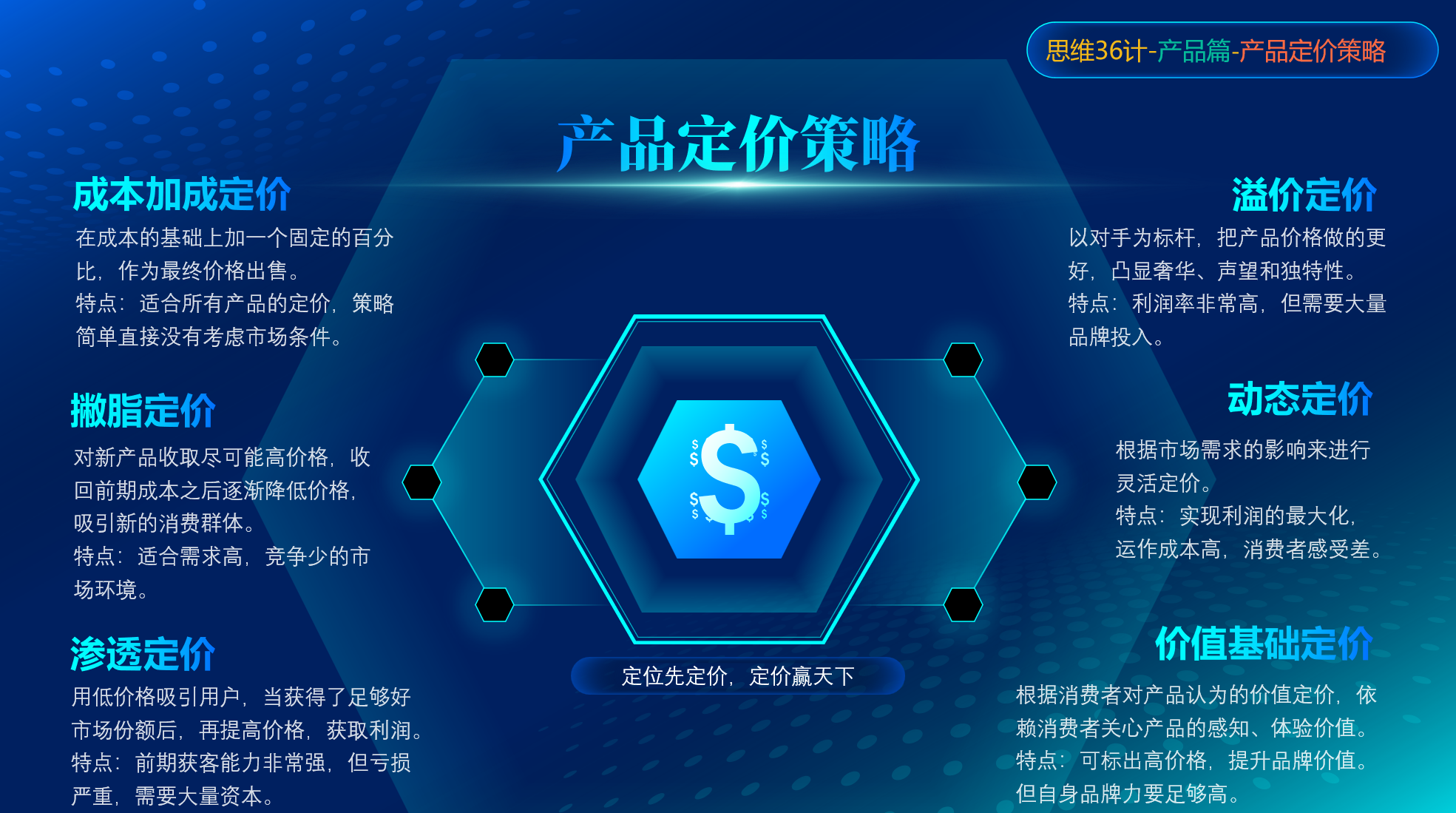

二、六种经典定价策略

不同的产品特性和市场环境,决定了定价方式的不同选择。

AI产品可以借鉴以下几类策略:

1. 成本加成定价

- 逻辑:按 Token 成本 + 固定毛利率定价;

- 优点:计算简单,易管理;

- 缺点:忽略用户感知价值,难以撬动利润空间;

- 适合:标准化API、工具型服务。

2. 撇脂定价(Skimming)

- 逻辑:高价试探早期愿意付费的用户,逐步下调;

- 优点:回本快,树立高端形象;

- 缺点:壁垒不强易被模仿,早期用户不满;

- 案例:MinMax“海螺”包年万元级别被诟病,即是高撇脂尝试。

3. 渗透定价(Penetration)

- 逻辑:先低价占领用户心智,后期再变现;

- 优点:容易打开市场,提高用户数;

- 缺点:前期烧钱,需要强运营和资本支撑;

- 适合:用户教育型、竞争激烈型AI产品;

- 案例:如早期GPT API价格策略,美团等平台级产品路径。

4. 溢价定价(Premium)

- 逻辑:比竞品更贵,强调独特性与尊贵感;

- 适合:有品牌认知、有稀缺价值的AI服务;

- 案例:个性定制类AI服务、AIGC高端场景等。

5. 动态定价(Dynamic)

- 逻辑:根据模型调用负载、时间、用户行为等动态调整价格;

- 优点:利润最大化;

- 缺点:复杂、容易引发用户情绪;

- 案例:按需定价类AI API,或峰谷流量调价模式。

6. 价值基础定价(Value-based)

- 逻辑:按用户可感知价值定价,愿意付多少就定多少;

- 适合:非标准产品、体验型AI产品;

- 案例:AI创作工具、AI健身指导、AI陪伴等。

由于篇幅有点,定价策略的A/B测试与实施方法就不在这里展开了。

六种定价策略的 A/B 测试建议

| 定价策略 | A/B测试核心目标 | 推荐实验变量 | 指标观察重点 |

|---|---|---|---|

| 1. 成本加成定价 | 验证是否有提价空间 | A组:当前加成比例,B组:高5~10%价格 | 转化率变化、用户流失率、客诉数据 |

| 2. 撇脂定价 | 验证高价用户对“首发产品”的接受程度 | A组:高价版本,B组:普通价+延迟上线 | 高价用户留存率、用户反馈、负面评价比例 |

| 3. 渗透定价 | 验证低价是否显著提高用户基数 | A组:标价,B组:限时折扣价/新人价 | 新用户增长速度、后续付费留存、转介绍数据 |

| 4. 溢价定价 | 验证高价是否反向塑造品牌感知 | A组:普通定价,B组:+服务标签/高价版 | 品牌NPS(净推荐值)、客单价提升、复购率 |

| 5. 动态定价 | 验证用户对浮动价格的接受程度 | A组:固定价,B组:峰谷定价/行为定价 | 用户满意度、投诉率、ARPU波动 |

| 6. 价值基础定价 | 验证不同价值感知下的价格承受能力 | A组:低价格 + 平淡包装;B组:高价格 + 强体验包装 | 支付意愿、单位营收、用户评价词云 |

实施建议:

- 先测试心理价位,再测试促销手法:建议先跑基础定价结构,再叠加优惠、会员体系等促销元素,避免变量过多影响判断。

- 测试周期不少于7天,最好覆盖一个完整用户周期(如写作工具的周度使用频率)。

- 可结合定性访谈与问卷,补充用户行为背后的真实反馈,验证价格与价值的感知差距。

- 每种策略测试后需设定“成功判断门槛”:如ROI提升10%,LTV延长1.5倍,ARPU提升20%,再决定是否大规模推行。

举例:渗透定价下的A/B测试设计(AI写作工具)

- 实验组A:定价29元/月

- 实验组B:定价9.9元/月限时优惠

观察周期:14天

核心对比项:

- 转化率提升幅度

- 包月用户中“连续留存”用户比例

- LTV是否显著拉升(是否通过低价撬动长期价值)

- 退订率是否激增(低价用户满意度较差)

最终可以根据实际结果,决定是否调整基准价格或对价格敏感人群建立“低价扶梯”模型

三、不同产品的定价组合策略建议

定价≠成本控制,而是产品战略的一部分。

AI产品定价不仅仅是要控制利润率,更是战略路径选择。

根据上面介绍的定价策略,我们看看

智能体产品适合的定价策略:

智能体产品适合基础定价+策略性路径选择的组合定价方式:

- 基础定价机制:动态定价(根据调用量或模型消耗);

- 策略性路径选择:可采用渗透定价做早期增长,逐步引导至溢价或撇脂定价。

C端产品(带AI能力)定价策略:

-

核心思路:基于用户对AI能力的感知价值来定价;

-

前期调研:确认用户是“惊喜型”、“无感型”还是“反感型”;

-

典型模式:

- 市场蓝海期:撇脂/溢价定价;

- 市场竞争期:渗透定价 + 后续服务收费拉高LTV。

定价,是战略定位的延伸。你给产品标多少价,其实是在告诉用户:我是谁,我值多少。

B端产品:从“替代成本”定价逻辑出发

B端的AI产品(以SaaS交付为主),通常的定价思路是:

- 定价锚点:对标传统人力成本的10%以内;

- 渠道结构:需考虑代理/渠道抽成,建议保留60%以上利润空间;

- 常见模式:按坐席、调用量、服务包年定价。

案例:智能客服服务

- 容联七陌, 普通版:1200元/年/坐席;企业版:4788元/年/坐席;

- 对标传统人工客服10万/年的人力成本,有效形成价格锚点。

而to大B/toG场景,由于定制化开发比例高,更多采用溢价定价+故事包装,甚至带有较强的非市场化要素,不在本篇重点讨论。

四、定价策略要回到商业链路

定价的商业链路

价格不是独立存在的,它影响整个商业链路的每一环:

- 客单价影响转化率;

- 转化率影响ROI;

- ROI决定投放预算与增长上限。

再看彩云小梦

-

客单价25元,如果转化率5%,流量成本4元/人,最后ROI=0.18;你会发现这个生意没法做!

-

如果转为连续包月6元,转化率提升到7%,用户存留延长至4个月(前面已经给出过这是行业调查平均水平),ROI则拉升至1.86;这个生意可以做了!

-

你看同样的产品,只因定价结构改变,商业模型彻底翻转。

定价不是“多少合适”,而是“能否支撑增长结构”。

结语

AI产品的真正挑战,不是能不能跑起来,而是跑起来之后怎么收钱、怎么可持续的收钱。

它不是跟随定价、不是拍脑袋定价,而是:

- 站在用户价值的角度去感知;

- 站在成本结构的角度去测算;

- 站在增长链路的角度去验证;

- 站在产品定位的角度去表达。

AI产品的定价不是终点,而是你商业模式地图上的第一场仗。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)