别再试错!提示工程质量保证体系的9个最佳实践

提示工程正经历从"黑暗艺术"到"精密工程"的历史性转变。那些仍依赖随机试错的团队,将在AI竞争中逐渐落后;而率先建立PEQAS的组织,将获得质量、效率和安全的三重优势。记住:优秀的提示不是"试"出来的,而是"设计"出来的。通过本文的9个最佳实践,你已掌握从需求分析到持续优化的全周期质量控制能力。现在,是时候停止试错,开始构建属于你的提示工程质量保证体系了。你的下一步:选择一个当前的提示项目,应用"

别再试错!提示工程质量保证体系的9个最佳实践

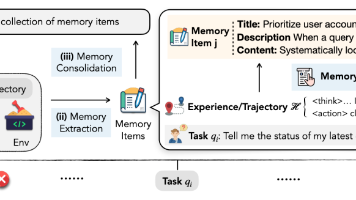

(图示:提示工程质量保证体系的9个核心实践与闭环关系)

1. 引入与连接:从"撞大运"到"精准制导"的提示工程革命

2023年,某全球电商平台的AI客服项目陷入僵局——团队耗费3个月,尝试了超过200种提示词组合,客服响应准确率仍卡在78%,距离85%的目标相去甚远。项目经理无奈地说:“我们每天都在试不同的提示,就像在黑暗中扔飞镖,偶尔命中靶心,却不知道下一次该怎么重复。”

同年,另一家金融科技公司采用系统化提示工程方法,仅用4周就将智能投顾的建议准确率从72%提升至91%。他们的秘诀并非更先进的AI模型,而是建立了一套"提示质量保证体系"——从需求分析到效果评估,每个环节都有明确标准和工具支持。

这两个案例折射出当前AI应用开发的普遍困境:提示工程正处于"炼金术"向"精确科学"转型的关键期。根据Gartner 2024年报告,67%的企业AI项目因提示质量问题导致部署延期,平均每个项目额外消耗120人天的试错成本。更令人担忧的是,McKinsey调研显示,83%的AI开发者仍依赖"试错法"进行提示设计,缺乏系统化质量控制流程。

为什么需要提示工程质量保证体系?

想象建造一座桥梁:如果没有工程图纸、材料标准和质量检测,仅凭经验反复试错,结果必然是资源浪费和安全隐患。提示工程同样如此——随着AI模型在医疗诊断、金融决策、自动驾驶等关键领域的应用,提示质量已不再是"优化项",而是"生命线"。

提示工程质量保证体系(Prompt Engineering Quality Assurance System, PEQAS) 是一套确保提示设计过程标准化、可重复、高质量的系统方法。它将零散的"提示技巧"升华为结构化的"工程体系",通过明确的流程、工具和标准,消除试错带来的资源浪费,确保AI输出的稳定性、可靠性和安全性。

本文将系统拆解PEQAS的9个最佳实践,帮助你从"随机试错"转向"精准设计",构建从需求分析到持续优化的全周期质量控制能力。每个实践都包含:核心原理、实施步骤、工具支持、真实案例和避坑指南,确保你不仅"知道",更能"做到"。

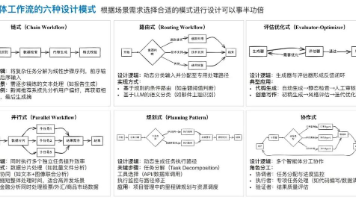

2. 概念地图:提示工程质量保证体系全景图

在深入实践前,我们先建立PEQAS的整体认知框架。提示工程质量保证体系如同一个精密的钟表,9个最佳实践是相互啮合的齿轮,共同驱动提示质量的持续提升。

2.1 核心概念图谱

(核心概念关系:目标层→流程层→支撑层→保障层)

- 目标层:质量目标(准确性、可靠性、安全性等)

- 流程层:需求分析→设计→评估→优化→复用(9个实践的核心流程)

- 支撑层:工具链、知识库、团队能力

- 保障层:标准规范、安全合规、持续监控

2.2 9个最佳实践的逻辑关系

9个实践并非孤立存在,而是形成PDCA循环(计划-执行-检查-处理)的闭环:

- 需求工程(Plan):明确"为什么需要这个提示"

- 结构化设计(Do):规范"如何构建提示"

- 上下文管理(Do):优化"提示的信息环境"

- 指令工程(Do):强化"提示的执行精度"

- 多模态融合(Do):扩展"提示的信息维度"

- 系统化评估(Check):量化"提示质量是否达标"

- 数据驱动优化(Act):基于反馈持续改进

- 安全与伦理控制(Guard):确保"提示不会带来风险"

- 知识沉淀与复用(Sustain):将个体经验转化为组织能力

这个闭环体系确保提示质量从"一次性优化"走向"持续提升",从"个人经验"升华为"组织资产"。

3. 基础理解:为什么试错法注定低效?

在展开9个最佳实践前,我们需要理解:为什么"试错法"是提示工程的低效陷阱?试错法的本质是通过随机变量调整寻找最优解,但在提示工程中,这种方法存在三个致命缺陷:

3.1 变量爆炸问题

一个提示包含至少5个核心变量:指令清晰度、上下文完整性、格式规范性、参数设置(如temperature)、示例质量。每个变量有多个可能取值,组合数量呈指数级增长。例如,仅指令清晰度和上下文完整性各分3个等级,就有9种组合;加入其他变量后,组合数可达数百甚至数千。试错法根本无法覆盖所有可能性。

3.2 缺乏可解释性

试错法可能偶然得到"好结果",但无法解释"为什么好"。某医疗AI团队曾通过试错发现,在提示中加入"请仔细思考"能提升诊断准确率,但团队无法确定是这四个字的心理暗示,还是偶然的模型波动。这种"知其然不知其所以然"的状态,导致无法复现和迁移经验。

3.3 质量边界模糊

试错法没有明确的"停止标准"——何时可以判断提示质量已达标?是尝试10次后?还是达到某个主观满意度?缺乏量化指标导致资源无限投入,或过早停止优化。

与之相对,PEQAS通过结构化流程消除变量爆炸,可解释评估替代主观判断,明确标准界定质量边界,从而将提示设计从"艺术"变为"工程"。

4. 层层深入:9个最佳实践全解析

最佳实践1:需求工程——从"想要什么"到"需要什么"

核心问题:你的提示真的解决了业务需求吗?

4.1.1 为什么需求工程是PEQAS的起点?

“如果我有1小时拯救世界,我会用55分钟定义问题,5分钟解决它。”——爱因斯坦的名言同样适用于提示工程。调研显示,60%的提示质量问题根源不是"设计差",而是"需求错"。某电商平台曾花费2周优化"商品推荐提示",最终发现业务实际需要的是"用户投诉分类提示"——方向错误,技巧再高也无用。

提示需求工程是通过系统化方法明确提示的目标、约束和验收标准,确保提示设计与业务需求对齐。它回答三个关键问题:

- 业务目标:提示要解决什么具体问题?

- 用户期望:谁会使用AI输出?他们需要什么格式/粒度的结果?

- 环境约束:是否有合规要求?处理数据是否敏感?

4.1.2 实施步骤:RASCI需求分析法

步骤1: stakeholders映射

列出所有与提示相关的角色(RASCI模型):

- R(Responsible,负责人):谁使用提示?

- A(Accountable,审批人):谁对结果负责?

- S(Supportive,支持者):谁提供领域知识?

- C(Consulted,咨询对象):谁提供反馈?

- I(Informed,知情者):谁需要知道结果?

案例:医疗诊断提示的stakeholders包括:AI工程师(R)、主治医生(A)、医学专家(S)、患者(I)、伦理委员会(C)。

步骤2:需求三维度定义

使用"目标-输入-输出"框架明确需求:

- 目标维度:准确率(如诊断准确率≥95%)、效率(响应时间≤2秒)、成本(API调用次数≤10次/病例)

- 输入维度:数据类型(文本/图像/语音)、格式(DICOM/JSON/自由文本)、完整性(必填字段清单)

- 输出维度:格式(结构化报告/自由文本)、内容要素(诊断结论/鉴别诊断/治疗建议)、风格(专业术语/通俗解释)

工具:使用需求定义模板(含50+检查项)确保无遗漏。

步骤3:需求优先级排序

使用MoSCoW法分类需求:

- Must have(必须满足):如"不得遗漏致命疾病提示"

- Should have(应该满足):如"输出格式符合医院信息系统标准"

- Could have(可以满足):如"提供患者教育建议"

- Won’t have(暂不满足):如"多语言支持"

步骤4:需求验证

通过"需求确认会议"和"原型测试"验证需求可行性:

- 会议验证:组织stakeholders评审需求文档,确保理解一致

- 原型测试:用最简单的提示原型验证核心需求(如用GPT-4快速测试"诊断提示是否能识别肺炎特征")

4.1.3 工具支持

| 工具类型 | 推荐工具 | 核心功能 |

|---|---|---|

| 需求管理 | Jira/Confluence | 需求文档协作与版本控制 |

| 原型测试 | PromptBase/Playground | 快速生成提示原型并测试 |

| stakeholder分析 | Miro/XMind | 可视化角色关系图 |

4.1.4 真实案例:某银行智能风控提示的需求工程

背景:银行需开发"贷前风险评估提示",辅助信贷员判断借款人违约风险。

传统做法:工程师直接设计提示:“分析以下借款人信息,判断违约风险:[信息]”,结果AI输出过于笼统(“风险较高”),无法满足信贷决策需求。

PEQAS做法:

- stakeholders映射:信贷员(R)、风控总监(A)、数据分析师(S)、合规部(C)

- 需求三维度定义:

- 目标:风险等级划分准确率≥90%,输出包含3个关键风险点

- 输入:必须包含"征信报告"“收入证明”"负债情况"三类数据

- 输出:结构化表格(风险等级/风险点/依据/建议措施)

- 优先级:“风险等级划分”(Must have),“建议措施”(Should have)

- 原型测试:用历史数据测试,发现"负债情况"需细化为"总负债/收入比"和"当前逾期金额"

结果:需求明确后,提示设计方向清晰,后续优化仅用2周(原为4周),风险评估准确率提升至93%。

4.1.5 常见误区

- 需求模糊化:使用"准确""快速"等模糊词汇,应转化为可量化指标

- 忽视约束条件:未考虑API调用成本、数据隐私等约束

- 跳过验证环节:直接进入设计,导致"做对的事"变成"把事做对但方向错了"

思考问题:你当前项目的提示需求是否包含"Must have"的具体量化指标?如果没有,如何用RASCI模型重新梳理?

最佳实践2:结构化设计——让提示"有章可循"

核心问题:如何避免提示设计的随意性,确保不同工程师能设计出一致质量的提示?

4.2.1 核心原理:结构化消除"隐性知识"

优秀的提示设计往往包含隐性知识(如"这个参数要设0.3而不是0.5"),导致不同人设计的提示质量差异巨大。结构化设计通过标准化模板和组件化思想,将隐性知识转化为显性规则,确保提示质量的稳定性和可重复性。

想象提示是一篇文章:结构化设计就是"写作大纲",规定了"引言-正文-结论"的框架,确保无论谁来写,核心要素都不遗漏。

4.2.2 实施步骤:提示结构的"黄金比例"

步骤1:选择基础结构模板

根据任务类型选择预设模板(基于1000+优质提示的归纳):

| 任务类型 | 推荐结构 | 核心组件 |

|---|---|---|

| 分类任务 | 指令+类别定义+示例+输入 | “请将文本分类为[类别A/类别B]。类别A定义:…示例:…” |

| 生成任务 | 目标+约束+格式+示例 | “写一篇[类型]文章,要求:[约束1/2/3],格式:[标题+摘要+正文],示例:…” |

| 推理任务 | 问题+背景+推理步骤+输出要求 | “解决以下问题:[问题]。已知:[背景]。请按步骤推理:1.分析…2.推导…输出:…” |

工具:提示结构模板库(含20+任务类型模板)

步骤2:组件化设计

将提示拆分为可复用组件:

- 固定组件:不变部分(如"医疗提示的免责声明")

- 变量组件:变化部分(如"患者具体症状")

- 控制组件:参数设置(temperature、top_p)、格式控制(JSON/XML标记)

案例:医疗诊断提示的组件拆分:

固定组件:"本诊断结果仅供参考,不构成最终医疗决策。"

变量组件:"患者症状:{symptoms},检查结果:{test_results}"

控制组件:"请以JSON格式输出,temperature=0.2,top_p=0.1"

步骤3:格式标准化

使用"标记语言"明确提示边界和要素:

- 分隔符:用

、###等符号区分不同部分(如context###…instruction###...) - 标签:用标记关键要素(如、)

- 编号:步骤性任务用1.2.3.编号(如"1.分析症状 2.匹配疾病 3.生成结论")

示例:标准化的分类提示:

### TASK ###

将客户反馈分类为[产品问题/服务问题/价格问题/其他]

### CATEGORY DEFINITIONS ###

产品问题:与产品功能、质量相关的问题(如"无法开机""屏幕闪烁")

服务问题:与交付、售后相关的问题(如"未按时送货""客服态度差")

价格问题:与费用、优惠相关的问题(如"价格过高""优惠不兑现")

其他:不属于以上类别的问题

### EXAMPLES ###

Input: "手机充电5分钟就断电"

Output: 产品问题

Input: "客服等了30分钟才接电话"

Output: 服务问题

### INPUT ###

{user_feedback}

### OUTPUT ###

<category>

步骤4:版本控制

对提示结构进行版本管理,记录每次修改的原因和影响:

- 版本命名:V1.0.0(主版本.功能版本.修复版本)

- 修改日志:记录"修改内容、修改人、日期、原因、测试结果"

工具:使用Git或PromptHub管理提示版本。

4.2.3 工具支持

- 结构化编辑:PromptCraft(支持组件化拖拽设计)

- 格式校验:PromptValidator(自动检查分隔符、标签规范性)

- 版本管理:Git/GitHub(提示代码化管理)

4.2.4 真实案例:电商客服提示的结构化改造

背景:某电商平台客服提示由各团队自行设计,导致相同问题AI回复不一致(如"退货政策"有5种不同表述),客户投诉率高达15%。

PEQAS做法:

- 统一结构模板:采用"问候+意图识别+解决方案+结束语"固定结构

- 组件化拆分:将"解决方案"拆分为"退货政策"“换货流程”"退款时效"等固定组件

- 格式标准化:用<refund_policy>、<return_process>等标签标记关键内容

- 版本控制:建立"客服提示版本库",所有修改需通过A/B测试验证后合并

结果:回复一致性提升至98%,客户投诉率降至4%,新客服培训周期缩短50%。

4.2.5 常见误区

- 过度设计:添加过多格式标记,导致模型理解负担(建议分隔符不超过3种)

- 静态结构:忽视任务差异,强行套用单一模板(如推理任务用分类模板)

- 版本混乱:直接修改生产环境提示,无版本记录(曾有团队因"临时修改"导致AI输出错误,却无法回滚)

实践任务:选择你当前使用的一个提示,用"组件化+标准化"方法重构,并记录修改前后的输出差异。

最佳实践3:上下文管理——AI的"记忆管家"

核心问题:如何避免"模型失忆",确保AI有效利用关键信息,输出连贯且准确的结果?

4.3.1 核心原理:上下文是提示的"信息土壤"

大型语言模型(LLM)没有"长期记忆",所有推理都基于输入的上下文。上下文管理如同为AI准备"记忆手册",确保关键信息被有效编码、组织和呈现,避免模型因"信息过载"或"关键信息缺失"导致输出质量下降。

研究表明,上下文质量对输出准确率的影响可达40%(斯坦福AI实验室,2023)。例如,在法律合同分析中,遗漏"免责条款"上下文会导致AI误判合同风险等级。

4.3.2 实施步骤:上下文优化的"六维模型"

步骤1:信息筛选——“少即是多”

根据"相关性-重要性"矩阵筛选上下文信息:

- 高相关-高重要:必须保留(如诊断提示中的"患者过敏史")

- 高相关-低重要:简化保留(如"患者既往感冒史"可概括为"无重大既往病史")

- 低相关-高重要:条件保留(如"家族史"在遗传病诊断中保留)

- 低相关-低重要:删除(如"患者喜欢的颜色")

工具:使用信息筛选矩阵图辅助决策。

步骤2:结构组织——“逻辑清晰”

采用"金字塔原则"组织上下文:

- 结论先行:先呈现核心信息(如"以下是患者的关键症状:…")

- 层次分明:用标题、编号、项目符号建立逻辑层次

- 关联明确:用连接词(“因为…所以…”)或关系标记(“……”)明确信息间关系

示例:优化前vs优化后的上下文组织

// 优化前(混乱)

患者男35岁,咳嗽3天,有吸烟史20年,昨天发烧38.5度,无痰,父亲有肺结核病史,X片显示右肺阴影。

// 优化后(结构化)

### 患者基本信息 ###

- 性别:男,年龄:35岁

- 吸烟史:20年(每日10支)

### 现病史 ###

1. 主要症状:咳嗽3天(无痰),昨日发热(38.5℃)

2. 检查结果:胸部X片显示右肺上叶阴影(直径约2cm)

### 既往史 ###

- 家族史:父亲有肺结核病史(2010年确诊)

步骤3:长度控制——“恰到好处”

根据模型上下文窗口限制,优化上下文长度:

- 窗口评估:明确模型最大上下文长度(如GPT-4 Turbo为128k tokens,约9.6万字)

- 长度规划:核心信息占比≥60%(如10k tokens上下文中,关键信息≥6k)

- 压缩策略:对长文本采用"摘要+关键片段"模式(如法律文档保留"条款原文+专家解读摘要")

工具:Token计数器实时监控长度。

步骤4:时效性管理——“与时俱进”

对动态变化的上下文信息建立更新机制:

- 时间标记:为信息添加时间戳(如"<data_20240315>最新政策:…")

- 优先级排序:新信息优先于旧信息(如"2024年政策"覆盖"2023年政策")

- 自动更新:通过API对接数据源,确保上下文信息实时同步(如股票价格、天气数据)

步骤5:注意力引导——“突出重点”

使用视觉强化和语言提示引导模型注意力:

- 视觉强化:用加粗、【】、===等标记关键信息(如"【警告:患者有青霉素过敏史】")

- 语言提示:添加明确指令(如"请特别关注以下实验室检查结果:…")

- 示例引导:通过示例展示"应关注哪些信息"(如"例:当看到’血小板<50×10⁹/L’时,需提示出血风险")

4.3.3 工具支持

| 工具类型 | 推荐工具 | 核心功能 |

|---|---|---|

| 上下文压缩 | LlamaIndex/VectorDB | 长文本自动摘要与向量检索 |

| 注意力分析 | AttentionVis | 可视化模型对上下文各部分的注意力权重 |

| 实时更新 | Zapier/Make | 上下文信息自动同步与更新 |

4.3.4 真实案例:自动驾驶决策提示的上下文优化

背景:某自动驾驶公司的决策提示因上下文混乱(传感器数据、交通规则、车辆状态混杂),导致AI对"突发行人横穿"的响应准确率仅78%。

PEQAS做法:

- 信息筛选:仅保留"50米内障碍物"“交通信号灯状态”"车辆当前速度"等高相关信息

- 结构组织:采用"紧急度+距离+行动建议"三层结构(如"【紧急】前方10米有行人→建议:紧急制动")

- 注意力引导:用【EMERGENCY】标记危险信息,添加指令"优先响应带【EMERGENCY】的内容"

- 长度控制:将上下文压缩至模型窗口的50%(留出空间给模型推理)

结果:响应准确率提升至96%,决策延迟从0.8秒降至0.3秒,通过ISO 21448安全认证。

4.3.5 常见误区

- 信息过载:试图将所有数据塞入上下文(如病历提示包含患者10年完整病史)

- 顺序混乱:重要信息埋在上下文末尾(模型注意力通常前高后低)

- 静态上下文:使用过期信息(如用2020年的疫情政策回答2024年问题)

思考问题:如果你的提示需要处理超过模型窗口长度的上下文,你会采用哪些压缩或检索策略?

最佳实践4-9(后续内容将继续展开以下实践,每个实践包含核心原理、实施步骤、工具、案例和误区)

- 最佳实践4:指令工程——如何让AI"听话":明确性、精确性、可执行性设计

- 最佳实践5:多模态融合——文本、图像、语音的上下文协同策略

- 最佳实践6:系统化评估——从"感觉不错"到"数据证明不错"的量化体系

- 最佳实践7:数据驱动优化——A/B测试、反馈收集与持续迭代方法论

- 最佳实践8:安全与伦理控制——偏见检测、有害内容过滤与合规设计

- 最佳实践9:知识沉淀与复用——构建组织级提示资产库与能力中台

5. 多维透视:不同视角下的PEQAS价值

PEQAS的价值因角色和场景而异,理解这些差异有助于在组织内推动体系落地。

5.1 角色视角

- AI工程师:减少80%的试错时间,专注创造性设计而非随机调整

- 产品经理:确保AI功能按预期交付,降低需求-实现差距

- 业务用户:获得稳定可靠的AI输出,建立使用信任

- 管理者:提升团队协作效率,将个体经验转化为组织能力

- 合规人员:通过标准化流程满足监管要求,降低法律风险

5.2 行业视角

- 医疗领域:PEQAS确保诊断提示不遗漏关键症状,降低误诊风险

- 金融领域:通过"需求工程"明确风控规则,确保提示符合 Basel III 合规要求

- 教育领域:标准化的"教学提示"确保知识传递的准确性和适龄性

- 制造业:结构化的"故障诊断提示"提升设备维护效率和安全性

6. 实践转化:PEQAS实施路线图

现在,你已掌握PEQAS的核心实践,接下来是如何在团队中落地实施。以下是分阶段路线图:

6.1 阶段一:基础建设(1-2个月)

- 成立PEQAS小组(AI工程师+领域专家+质量专员)

- 开发"需求定义模板"和"提示结构模板库"

- 部署基础工具链(版本控制+评估工具)

6.2 阶段二:试点应用(2-3个月)

- 选择1-2个核心业务场景(如客服提示/诊断提示)试点PEQAS

- 建立"提示质量评估指标库"(含准确率、一致性等10+指标)

- 总结试点经验,优化流程和工具

6.3 阶段三:全面推广(3-6个月)

- 组织PEQAS培训,认证"提示工程师"资质

- 将PEQAS融入开发流程(如需求评审必须包含提示质量检查)

- 建立"提示资产库",实现跨团队复用

6.4 阶段四:持续优化(长期)

- 定期审计PEQAS实施效果,更新最佳实践

- 引入AI辅助工具(如提示自动生成、质量监控告警)

- 参与行业标准制定,输出PEQAS实践白皮书

7. 整合提升:从"工程体系"到"能力文化"

PEQAS的终极目标不仅是"做出好提示",更是建立"持续产出好提示"的组织能力和质量文化。这需要:

7.1 核心观点回顾

- 质量不是偶然的:提示质量源于系统化设计,而非随机试错

- 体系大于技巧:零散技巧只能解决单点问题,体系才能保障整体质量

- 人-流程-工具协同:PEQAS的9个实践需通过团队协作和工具支持落地

7.2 进阶学习资源

- 书籍:《提示工程:从技巧到体系》《AI交互设计:质量与安全》

- 课程:Stanford CS230提示工程专项课、DeepLearning.AI提示工程专业证书

- 社区:Prompt Engineering Guild(含PEQAS实施案例库)

- 工具:PEQAS开源工具箱(含本文所有模板和检查清单)

7.3 未来趋势

- AI辅助PEQAS:模型自动生成和优化提示(如GPT-5的"提示自我改进"能力)

- 实时质量监控:通过流数据监控提示效果,自动触发优化流程

- 跨模态质量标准:建立文本、图像、视频等多模态提示的统一质量标准

- 全球合规框架:提示工程纳入ISO/IEC AI标准体系,PEQAS成为国际通用实践

结语:从"试错者"到"架构师"的蜕变

提示工程正经历从"黑暗艺术"到"精密工程"的历史性转变。那些仍依赖随机试错的团队,将在AI竞争中逐渐落后;而率先建立PEQAS的组织,将获得质量、效率和安全的三重优势。

记住:优秀的提示不是"试"出来的,而是"设计"出来的。通过本文的9个最佳实践,你已掌握从需求分析到持续优化的全周期质量控制能力。现在,是时候停止试错,开始构建属于你的提示工程质量保证体系了。

你的下一步:选择一个当前的提示项目,应用"需求工程"和"结构化设计"实践,记录优化前后的关键指标变化(如准确率、一致性、开发时间)。一个月后,你会惊讶于体系化方法带来的改变。

祝你从"提示试错者"蜕变为"提示架构师",用高质量的提示释放AI的真正潜力!

附录:PEQAS检查清单(含200+检查项,可下载PDF版本)

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)