可视化B-树演示系统详解

在数据结构的宝库中,B-树是一种自平衡的树数据结构,它维护了数据的排序,并允许搜索、顺序访问、插入和删除操作在对数时间内完成。B-树特别适用于读写相对较大的数据块的系统,比如数据库和文件系统。B-树是一种多路平衡查找树,每个节点可以拥有多个子节点,通常用于磁盘存储系统中。B-树的每个节点包含若干个键值对,以及指向子节点的指针。它的关键特性包括:所有叶子节点都在同一层。每个节点的键数有一个最大值和最

简介:B-树是一种在数据库和文件系统中常用的自平衡树数据结构,用于高效的数据检索。本系统通过图形界面帮助用户理解和学习B-树的工作机制,包括其结构特点和插入、删除等操作过程。系统采用MFC框架,实现了可视化展示,允许用户通过直观的交互学习B-树的构建、键值插入和删除等操作,以及这些操作如何影响树的结构和性能。项目文件名暗示其作为数据结构课程设计的应用,为学生和教师提供了宝贵的学习和教学资源。

1. B-树数据结构概述

在数据结构的宝库中,B-树是一种自平衡的树数据结构,它维护了数据的排序,并允许搜索、顺序访问、插入和删除操作在对数时间内完成。B-树特别适用于读写相对较大的数据块的系统,比如数据库和文件系统。

B-树的定义与特性

B-树是一种多路平衡查找树,每个节点可以拥有多个子节点,通常用于磁盘存储系统中。B-树的每个节点包含若干个键值对,以及指向子节点的指针。它的关键特性包括:

- 所有叶子节点都在同一层。

- 每个节点的键数有一个最大值和最小值。

- 非根节点最少拥有 ⌈m/2⌉ 个子节点,其中 m 是树的最小度数。

- 除了根节点,每个节点至少拥有 ⌈m/2⌉-1 个键,并且最多拥有 m-1 个键。

B-树的应用背景

B-树作为一种高效的数据结构,在实际应用中扮演着重要角色。它被广泛应用于数据库索引和文件系统中,以优化查找效率并减少磁盘I/O操作。接下来的章节将会深入探讨B-树在这些领域的具体应用。

2. B-树在数据库和文件系统中的应用

2.1 B-树作为数据库索引的原理

数据库索引是提高查询效率的关键技术,而B-树索引因为其高效的数据存储方式而被广泛使用。接下来,将详细探讨B-树作为索引的原理和优势。

2.1.1 索引的基本概念

在数据库系统中,索引是一种辅助数据结构,它以某种方式指向数据记录,使得数据检索变得更快。索引可以被看作是数据表中数据值的排序列表和指向实际数据记录的指针。索引的主要目的是减少在大数据集中检索特定数据所需的时间。

索引通常以B-树或其变体(如B+树、B*树)的形式存在,因为它们平衡了查询性能和维护成本,特别适用于处理大量的读写操作。

2.1.2 B-树索引的优势

B-树索引提供了一种平衡树结构,这种结构使得数据的读取可以非常高效:

- 平衡性 :B-树是一种自平衡的树,任何节点的两个子树的高度差不会超过一层,保证了搜索效率。

- 顺序访问 :B-树的节点可以存储多个关键字,这样可以最小化磁盘I/O操作,并且能够支持范围查询。

- 最小化磁盘I/O :由于树的高度较低,所以磁盘I/O的次数也相应减少,这对于数据库系统性能的提升至关重要。

- 适用性广 :B-树结构因其良好的动态插入和删除特性,适合动态数据的数据库索引。

2.2 B-树在文件系统中的作用

文件系统是操作系统的一个重要组成部分,负责数据的存储和管理。B-树在文件系统中发挥着关键作用,下面将详细讨论磁盘存储与B-树的关系,以及B-树在组织文件系统数据方面的应用。

2.2.1 磁盘存储和B-树

磁盘存储与内存的主要区别在于对数据的访问速度。磁盘的数据访问是通过磁头在旋转的盘面上移动来定位,这比内存的访问速度慢得多。因此,减少磁盘I/O次数是提高文件系统性能的关键。

B-树的层次结构允许数据以一种对磁盘I/O友好的方式存储和检索:

- 最小化磁盘I/O次数 :B-树结构能够确保数据在磁盘上的存储尽可能地减少磁头移动的次数,因为它能够在一个节点中存储多个键和数据指针,降低树的高度。

- 顺序读写优化 :现代磁盘驱动器优化了顺序读写操作,B-树节点的顺序存储充分利用了这一点,提升了数据读写的效率。

2.2.2 文件系统的数据组织与B-树

在文件系统中,数据以块(block)为单位存储。块是一种物理或逻辑的数据块,它是文件系统存储的基本单位。B-树在这个过程中起着关键作用:

- 块的组织 :B-树用于管理文件数据块的索引,这使得文件系统能够快速定位和读写数据。

- 元数据管理 :在文件系统中,文件元数据的管理是核心功能之一。B-树可以高效管理文件的名称、大小、权限等属性信息。

B-树在文件系统中的应用使得其可以快速处理大量文件的存储和检索,这对于操作系统来说是一个显著的性能提升。

在下一章节中,我们将深入探讨MFC框架的基础知识以及它在可视化项目中的具体应用。

3. MFC框架介绍与应用

3.1 MFC框架的基础知识

3.1.1 MFC框架的特点与结构

MFC(Microsoft Foundation Classes)框架为Windows平台下的应用程序开发提供了一个丰富的类库集合。这个框架提供了一系列封装好的Windows API,使得开发者能够快速构建出符合Windows风格的应用程序。其特点主要包括:

- 封装性 :将Windows API封装成类的形式,使得复杂API的调用变得更加简单直观。

- 继承性 :以C++的继承机制为基础,用户可以继承MFC框架的类并添加自定义的功能。

- 消息映射机制 :MFC提供了一套消息映射机制,可以将Windows的消息映射到类成员函数中,从而处理各种事件。

- 文档/视图架构 :MFC框架引入了文档/视图(Doc/View)架构,实现了数据与表现分离,便于开发复杂应用程序。

3.1.2 MFC与Windows编程的关系

在早期,直接使用Win32 API进行Windows编程是比较复杂和繁琐的,因为需要直接操作大量的底层函数。MFC的出现,为开发者提供了一个面向对象的接口,这大大的降低了Windows编程的门槛。

- 提升开发效率 :MFC通过提供常见功能的封装,使得开发者不必从零开始编写每一行代码,只需专注于业务逻辑的实现。

- 简化应用程序结构 :MFC自带的类和架构帮助开发者以一种更加模块化和面向对象的方式组织代码。

- 与Windows平台紧密集成 :MFC框架不仅提供通用的类,还包含了一系列与Windows平台紧密相关的类,比如负责界面元素和系统服务的类。

3.2 MFC在可视化项目中的应用

3.2.1 MFC与GUI设计

MFC中包含了许多与GUI相关的类,例如 CWnd 、 CButton 、 CListBox 等,这些类能够帮助开发者快速创建窗口应用程序的各种控件,并且可以自定义控件属性以达到预期的用户界面效果。

- 控件的封装和继承 :MFC中的控件类通过继承关系来实现,开发人员可以轻松地定制控件的行为和外观。

- 消息处理机制 :MFC将Windows的消息处理机制进行了封装,提供了一种更加清晰的事件响应模式,让开发者可以专注于业务逻辑的实现,而不是消息的底层处理。

3.2.2 MFC在数据结构可视化中的实例

可视化数据结构是教学和算法研究中的一个重要方面。借助MFC框架,开发者可以创建交互式的可视化程序来演示数据结构的操作过程。

- 树结构的可视化 :例如,使用MFC中的画图函数和控件类,可以将一棵二叉树的构建过程、遍历过程等展示给用户看。

- 动态演示算法 :可以通过MFC框架实现数据结构的动态演示,如动态调整数组大小、链表节点的添加和删除等。

MFC框架为Windows应用程序开发提供了丰富而强大的工具集,特别是在创建可视化应用程序方面,它通过简化API调用和封装常用功能,极大地提高了开发效率和应用的可靠性。

4. 可视化B-树的操作展示

4.1 B-树节点的可视化表示

4.1.1 节点结构的图形化表示

可视化数据结构是理解其操作原理和性能的关键。在B-树可视化过程中,每个节点通常被展示为一个包含键值对和子节点指针的矩形框。这样的表示方法不仅直观,而且可以通过调整大小直观地展示节点的分裂和合并行为。

为了更清晰地展示B-树节点的结构,我们可能会使用以下图形化元素:

- 矩形框 :用于表示节点及其边界。

- 填充颜色 :可以用来区分不同级别的节点(例如,颜色渐变)。

- 键值对 :展示为节点内的矩形块,其大小可以对应键值的范围。

- 指针 :用箭头表示指向子节点的指针。

以下是一个B-树节点结构的图形化表示实例:

graph TD;

A[NODE: (10, 20, 30)] --> B[NODE: (5, 7)]

A --> C[NODE: (15, 18)]

A --> D[NODE: (25, 35)]

B --> E[NODE: (3, 4)]

B --> F[NODE: (6, 8)]

在上述的mermaid流程图中,我们创建了一个简单的B-树节点表示,其中包括了主节点和其子节点的链接。每一个节点都列出了它所包含的键值对,并通过箭头展示子节点的关系。

4.1.2 节点间关系的可视化设计

理解B-树节点间的逻辑关系是实现可视化展示的另一个关键步骤。节点间的逻辑关系通常由指针和键值决定,因此可视化设计需要清晰地表示这些关系。

在设计节点间关系的可视化时,以下元素是必须的:

- 指针或连接线 :用于表示节点间的父子关系。

- 交互式元素 :如提示框或悬浮框,显示节点的信息和操作选项。

- 动画效果 :用于展示节点的插入、删除和分裂过程。

例如,我们可以设计一个节点关系的动画序列,展示节点的插入操作:

sequenceDiagram

participant User

participant UI

participant Visualization

User ->> UI: 操作指令

UI ->> Visualization: 插入请求

Visualization ->> Visualization: 检查是否需要分裂

Visualization ->> Visualization: 若需要则分裂节点

Visualization ->> UI: 更新视图

UI ->> User: 显示新节点插入结果

在这个mermaid流程图中,我们用序列图的形式展示了用户发起操作请求到可视化层对B-树节点进行插入的过程。这样的动画和交互式设计可以帮助用户更好地理解B-树节点间关系的动态变化。

4.2 可视化B-树的交互操作

4.2.1 用户界面设计与交互逻辑

为了提高用户体验,用户界面(UI)设计需要简洁且功能强大。在可视化B-树中,UI设计需要考虑到以下几点:

- 操作工具栏 :提供插入、删除和搜索等基本操作按钮。

- 树结构视图 :动态展示B-树的结构,支持放大缩小和拖动操作。

- 状态提示栏 :实时显示当前树的总节点数、高度等信息。

- 快捷键和手势 :支持快捷键或手势操作,提高效率。

下图是一个简化版的可视化B-树UI界面布局示例:

+---------------------------------+

| B-Tree Visualizer |

+---------------------------------+

| [ | | | | ] [Search] [Insert] [Delete] |

+---------------------------------+

| Tree View |

+---------------------------------+

| Total Nodes: 10 |

| Height: 3 |

+---------------------------------+

这个UI布局简洁明了,用户可以直接通过工具栏进行B-树的可视化操作,并通过树视图实时观察操作结果。

4.2.2 数据操作的即时反馈机制

在用户执行任何操作后,系统的即时反馈机制是提升用户体验的关键。对于可视化B-树来说,这包括:

- 操作确认提示 :对每个操作执行后,系统应立即给出是否成功或失败的反馈。

- 动画演示 :对插入、删除等操作使用动画演示,帮助用户理解树结构的变化。

- 状态更新 :在界面上实时更新B-树的状态信息,如节点数和树高。

例如,当用户执行插入操作时,我们可以设计以下反馈机制:

操作:插入值 45

反馈:

1. 系统显示“正在插入...”的提示。

2. 可视化窗口中对应的分支出现动画效果,显示45被添加到正确的位置。

3. 插入完成后,状态提示栏更新节点数和树高信息。

这个反馈机制通过动画演示和状态信息更新,让用户清晰地理解每次操作对B-树的影响。

5. 创建B-树的过程

5.1 B-树的基本构建步骤

5.1.1 树的初始化

创建B-树的第一步是初始化一个空树。一棵空的B-树意味着它没有任何节点,只是简单地由根节点构成,这个根节点通常是一个空的叶节点。在初始化过程中,我们通常会设定树的最小度数(t),这个值决定了树的基本结构特性,例如节点可以拥有的最小子节点数。在大多数实现中,t 的值至少为2,这样可以保证树的高度最小,从而保持操作的效率。

初始化过程中,我们还需要设定一些基本参数,如树的最大度数(2t-1),它规定了节点能够拥有的最大子节点数。这些参数的设定将直接影响B-树的性能,包括其深度、插入和删除操作的效率。

接下来,让我们来看一个简化的代码示例,它展示了如何初始化一个空的B-树:

class BTreeNode:

def __init__(self, leaf=False):

# 初始化节点时设置为叶节点或非叶节点

self.leaf = leaf

self.keys = [] # 节点存储的关键字

self.children = [] # 子节点列表

def create_b_tree():

# 创建一个空的B树,最小度数为2

return BTreeNode(leaf=True)

在上述代码中,我们定义了一个B树节点类 BTreeNode ,并在初始化时允许指定该节点是否为叶节点。然后, create_b_tree 函数创建了一个空的B树根节点,并将其设置为叶节点。

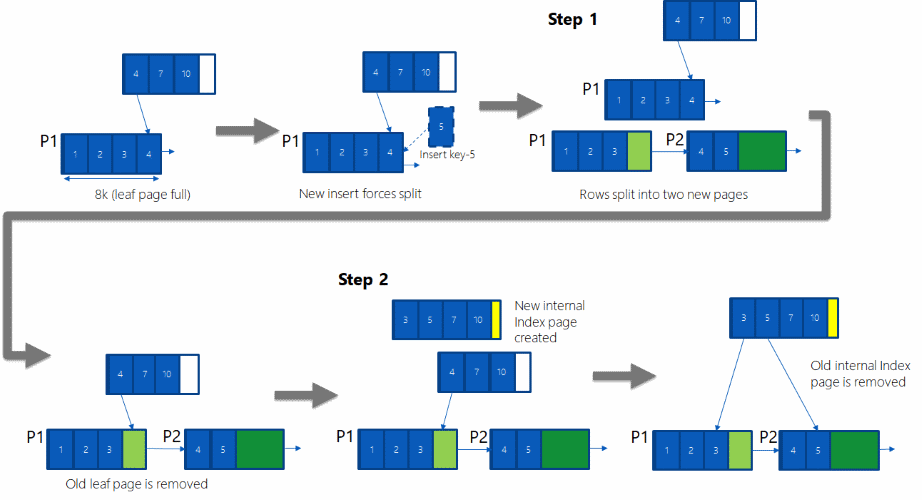

5.1.2 节点分裂和合并的原理

节点分裂是B-树维护平衡性的重要操作之一。当一个节点的关键字数达到最大限制(2t-1)时,需要将节点分裂为两个节点,并将中间的关键字向上移动到父节点中。分裂时,中间的关键字作为两个新节点的分界,并加入到父节点中。如果父节点的关键字数也达到最大限制,那么父节点也需要分裂。这个分裂过程可能会一直持续到根节点,如果根节点分裂,树的高度将增加1。

节点合并则是当一个节点的关键字数低于最小度数(t-1)时,会将它与一个兄弟节点合并。为了合并,需要从父节点中取出一个关键字,根据这个关键字,将一个兄弟节点与当前节点合并,并且删除父节点中的关键字。

下面的代码段展示了节点分裂的过程:

def split_child(node, i):

# 分裂B树节点的函数

# node 是当前节点,i 是需要分裂的子节点索引

# 1. 创建新节点,将需要分裂节点的中间关键字移到新节点

new_node = BTreeNode(node.children[i].leaf)

mid_key_index = (len(node.children[i].keys) - 1) // 2

new_node.keys = node.children[i].keys[mid_key_index + 1:]

node.children[i].keys = node.children[i].keys[:mid_key_index + 1]

# 2. 如果是非叶节点,还需要处理子节点列表

if not node.children[i].leaf:

new_node.children = node.children[i].children[mid_key_index + 1:]

node.children[i].children = node.children[i].children[:mid_key_index + 1]

# 3. 将新节点和中间关键字加入到当前节点的子节点列表和关键字列表中

node.children.insert(i + 1, new_node)

node.keys.insert(i, node.children[i].keys[mid_key_index])

# 4. 删除分裂节点的中间关键字

del node.children[i].keys[mid_key_index]

在上述代码中,我们定义了 split_child 函数,用于执行节点分裂操作。该操作包括了将关键字、子节点(如果节点不是叶节点)移动到新节点,并在父节点中插入新的关键字以及新节点。这个过程保持了B-树的特性,即关键字的有序性和子节点的排序。

5.2 创建过程中的关键算法

5.2.1 插入节点算法

在B-树中插入一个节点,首先需要在合适的叶节点中添加关键字,然后根据需要进行节点分裂。插入算法的基本步骤如下:

- 从根节点开始,沿着树向下搜索,找到可以插入新关键字的叶节点。

- 在找到的叶节点中插入新关键字。

- 如果插入后的关键字数量超过了最大限制(2t-1),则进行节点分裂。

- 如果根节点分裂,创建一个新的根节点,使得原根节点成为新根节点的子节点。

下面的代码演示了插入操作的逻辑:

def insert_node(b_tree_root, key):

# 插入新关键字到B树中

# b_tree_root 是根节点,key 是要插入的新关键字

# 1. 在树中找到插入点

node = b_tree_root

while not node.leaf:

i = 0

while i < len(node.keys) and key > node.keys[i]:

i += 1

i -= 1

node = node.children[i]

# 2. 将新关键字插入到叶节点

node.keys.append((key, None)) # 假设这里存储的是键值对

# 3. 如果需要,进行节点分裂

if len(node.keys) == 2 * t - 1:

split_child(b_tree_root, node)

在这段代码中,我们定义了一个 insert_node 函数,它将新关键字插入到B-树中。如果树的节点数量超出了限制,就会调用之前定义的 split_child 函数来分裂节点。

5.2.2 删除节点算法

B-树的删除操作比插入操作更复杂,因为它可能涉及到节点的合并、关键字的下移等操作。删除节点的基本步骤如下:

- 在树中找到包含要删除关键字的节点。

- 如果节点是叶节点,直接删除关键字。

- 如果节点不是叶节点,找到替代的关键字(通常是最接近的后继关键字或前驱关键字),将替代关键字下移,并递归删除替代关键字。

- 如果因删除关键字导致节点关键字数量低于最小度数(t-1),则需要考虑合并节点或从兄弟节点借关键字。

下面的代码展示了删除操作的逻辑:

def delete_node(b_tree_root, key):

# 从B树中删除指定的关键字

# b_tree_root 是根节点,key 是要删除的关键字

# 1. 在树中找到包含要删除关键字的节点

node = b_tree_root

while node is not None:

i = 0

while i < len(node.keys) and key > node.keys[i]:

i += 1

i -= 1

if key == node.keys[i]:

break

elif not node.leaf:

node = node.children[i]

else:

return False

# 2. 删除关键字(如果是叶节点),或找到替代关键字并删除

if node.leaf:

node.keys.pop(i)

else:

# 3. 找到替代关键字

key_to_replace = node.keys[i]

while not node.children[i].leaf:

node = node.children[i]

i = 0

while i < len(node.keys) and key_to_replace > node.keys[i]:

i += 1

key_to_replace = node.keys[i]

# 4. 替代关键字下移

node.keys[i] = key_to_replace

del node.children[i + 1].keys[0]

# 5. 删除替代关键字

delete_node(node.children[i + 1], key_to_replace)

# 6. 检查节点关键字数量,必要时进行节点合并或借关键字

if len(node.keys) < t - 1:

merge_or_borrow(node, i)

return True

def merge_or_borrow(node, i):

# 根据需要合并节点或从兄弟节点借关键字

pass # 此处为省略的代码

上述代码中, delete_node 函数执行删除操作,涉及找到替代关键字,关键字的下移以及在必要时合并节点或从兄弟节点借关键字。实际的合并和借关键字操作相对复杂,在这里以 merge_or_borrow 函数的形式进行了省略。

在上述代码中,我们对B-树的创建过程进行了详细介绍,包括了树的初始化、节点分裂和合并原理,以及插入和删除节点的算法步骤。这些算法是理解B-树数据结构及其应用的关键,也是维护B-树平衡性的核心部分。

6. B-树的操作深入分析

6.1 插入操作及其对树结构的影响

6.1.1 插入操作的详细流程

B-树的插入操作是其保持树结构平衡的关键所在。我们以一个具体的例子来深入理解其流程。

- 查找插入位置 :从根节点开始,沿着树向下查找,寻找合适的叶节点位置,以插入新的键值对。这一步的决策基于每个节点中键值的顺序。

c // 伪代码示例:查找插入位置 function findInsertPosition(currentNode, key) { for (each child in currentNode.children) { if (child.key <= key < nextChild.key) { return child; } } return currentNode.children.last; // 如果是最后一个子节点 } - 执行插入操作 :在找到的叶节点中,如果该节点未满,则直接插入。如果已满,则执行节点分裂操作。

6.1.2 插入操作对平衡性的影响分析

插入操作可能会引起节点分裂,而节点分裂可能会引起父节点分裂,进而导致树高度的增加。

-

节点分裂的逻辑 :当叶节点达到最大容量时,它会被分裂为两个节点,中间的键值被提升到父节点中。这一过程需要保证B-树的阶数(节点的子节点数)规则不被破坏。

-

树高度变化的分析 :随着插入操作,B-树的高度会逐渐增加,但是由于其平衡特性,增加的速率较慢,保证了操作的效率。

6.2 删除操作及其对树结构的影响

6.2.1 删除操作的详细流程

删除操作比插入操作更复杂,需要处理节点可能欠员的情况。

-

查找删除位置 :与插入类似,需要先找到要删除的键值对所在的节点。

-

删除键值对 :在找到的节点中,删除相应的键值对。

c // 伪代码示例:删除节点中的键值对 function deleteKeyFromNode(node, key) { index = findKeyIndex(node.keys, key); remove node.keys[index]; if (node is not a leaf) { remove node.children[index + 1]; } } - 节点合并和转移 :若删除后节点未满,则可以尝试与相邻的兄弟节点合并或转移键值,以满足最小键值数的要求。

6.2.2 删除操作对平衡性的影响分析

删除操作可能导致节点合并,进一步可能需要对父节点或更高级别的节点进行合并处理,这样会减少树的高度。

-

节点合并的逻辑 :如果一个节点中的键值减少到最小值,并且它的兄弟节点有足够的键值可以转移,则进行转移。否则,需要与相邻的兄弟节点合并。

-

树高度减少的条件 :当一系列的节点合并操作导致根节点下不再有子节点时,树的高度就会减少。

6.3 数据结构课程设计项目文件名称及内容

6.3.1 项目需求和目标

课程设计的目的是实现一个B-树,以加深学生对B-树操作流程、平衡维护和算法实现的理解。

-

项目需求 :要求实现一个B-树的插入和删除操作,并确保其能够在变化后依然保持平衡。

-

项目目标 :通过该项目,学生能够掌握B-树的数据结构特性,学会操作的实现,并能够进行性能优化。

6.3.2 项目实现的关键步骤和代码解析

关键步骤包括B-树的初始化、节点的插入与删除、节点分裂与合并,以及树结构的维护。

-

B-树初始化 :创建根节点,并设置相应的阶数和最小键值数。

-

插入和删除操作 :编写函数来处理键值的插入和删除,以及节点分裂和合并的逻辑。

-

树结构维护 :确保在每次操作后,B-树保持平衡,符合其定义的特性。

// 伪代码示例:B-树初始化

function initializeBTree(order) {

root = new Node(order);

root.isRoot = true;

root.minKeys = order / 2; // 整除向下取整

root.maxKeys = order - 1;

}

// 伪代码示例:B-树插入操作

function insertBTree(root, key) {

if (root is full) {

oldRoot = root;

root = new Node(oldRoot.order);

root.children.insert(0, oldRoot); // 根节点提升一个层级

root.splitChild(0, oldRoot); // 分裂原根节点

int i = 0;

if (key > root.keys[0]) {

i++;

}

insertNonFull(root.children[i], key);

} else {

insertNonFull(root, key);

}

}

// 伪代码示例:B-树删除操作

function deleteBTree(root, key) {

if (!root) {

return;

}

if (root.isLeaf) {

deleteKeyFromNode(root, key);

if (root.keys.length < root.minKeys && !root.isRoot) {

root = root.mergeOrBorrow();

}

} else {

int i = 0;

if (key > root.keys[0]) {

i++;

}

Node child = root.children[i];

if (!child.isLeaf && child.keys.length >= child.minKeys) {

int predecessorIndex = findPredecessor(child);

swapKeys(root, i, predecessorIndex);

child = root.children[i + 1];

}

if (child.keys.length == child.minKeys) {

mergeOrRebalance(root, i);

}

deleteKeyFromNode(child, key);

}

}

// 伪代码示例:节点合并

function mergeOrRebalance(BTreeNode root, int i) {

if (root.children[i].keys.length == root.minKeys && !root.isRoot) {

BTreeNode sibling = root.children[i - 1];

if (sibling.keys.length >= sibling.minKeys) {

root.children[i] = root.children[i].mergeFromLeft(sibling);

root.remove(i - 1);

root.keys.remove(i - 1);

} else if (root.children[i + 1].keys.length >= root.children[i + 1].minKeys) {

root.children[i + 1] = root.children[i + 1].mergeFromRight(sibling);

root.remove(i);

root.keys.remove(i);

}

if (!root.isRoot && root.keys.length < root.minKeys) {

root = root.mergeOrBorrow();

}

} else {

root.keys.remove(i);

root.children.remove(i + 1);

}

}

通过这个课程项目,学生不仅能实现基本的B-树操作,还能进一步探索和优化,从而加深对B-树结构及其应用场景的理解。

简介:B-树是一种在数据库和文件系统中常用的自平衡树数据结构,用于高效的数据检索。本系统通过图形界面帮助用户理解和学习B-树的工作机制,包括其结构特点和插入、删除等操作过程。系统采用MFC框架,实现了可视化展示,允许用户通过直观的交互学习B-树的构建、键值插入和删除等操作,以及这些操作如何影响树的结构和性能。项目文件名暗示其作为数据结构课程设计的应用,为学生和教师提供了宝贵的学习和教学资源。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)