MATLAB GUI实现算数编码工具

MATLAB提供了一个强大的GUI设计工具,称为GUIDE(GUI Development Environment),它允许用户通过所见即所得的界面编辑器快速创建用户界面。GUIDE集成了各种控件,比如按钮、文本框、滑块和图形等,设计者可以利用这些控件拖放创建交互式界面。此外,GUIDE支持快速访问Matlab的功能,比如数组操作、图像处理、数据分析等,是开发科学计算和工程应用用户界面的理想选择。

简介:算数编码是一种高效的数据压缩方法,适用于多媒体数据、文本和图像等。此项目涉及使用MATLAB图形用户界面(GUI)创建一个算数编码工具,用户可通过交互式界面输入数据、设置概率模型,并观察压缩过程和结果。基本原理是将编码区间[0, 1)根据输入符号的概率进行划分和细化。MATLAB中的实现包括概率模型的建立、编码和解码过程,以及用户界面的设计。

1. 算数编码的基本原理

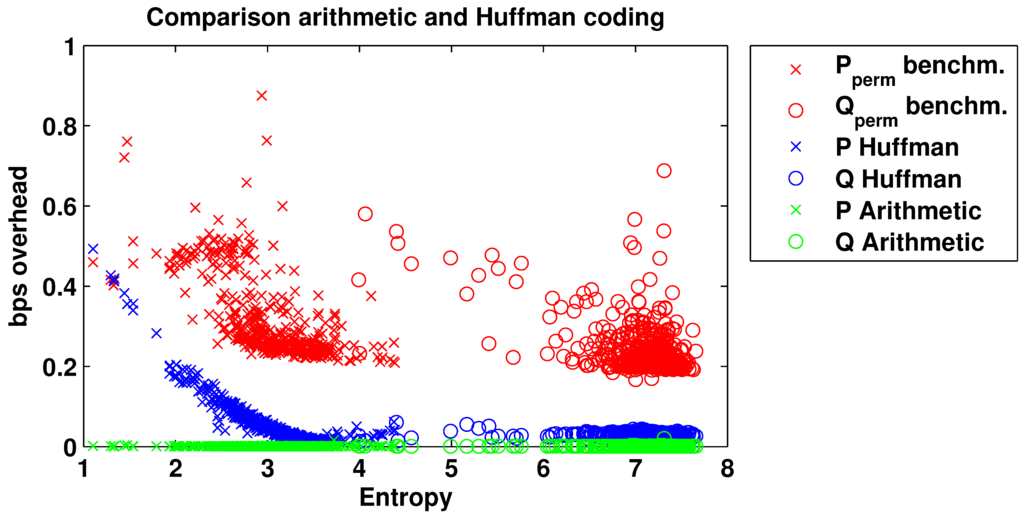

算术编码是一种高效的数据压缩技术,与传统的霍夫曼编码等相比,在处理大量数据时能实现更接近信息熵的极限压缩率。其核心在于将整个消息视为一个大的数字,并通过一系列概率模型来决定该消息数字所在的具体范围区间,最终将这个范围用二进制数来表示。

1.1 算术编码的起源与发展

算术编码起源于1940年代,与霍夫曼编码的位编码方式不同,算术编码将整个消息看做一个单一的数字,压缩效果更好。它在编码过程中连续不断地对数据进行处理,而不是像霍夫曼编码那样对符号单独编码。随着时间的推移,算法经过多次优化,增加了许多变体和改进版本,使得它能够更好地适应不同的应用场景。

1.2 基本原理的详细解析

算术编码通过给每个符号分配一个基于概率模型的区间来编码消息。每个符号的区间大小是根据该符号在上下文中的概率来确定的。随着编码的进行,选定的符号区间会越来越小,最终这个区间通过二进制数进行表示。解码时,通过逆过程逐步恢复出原始消息。

1.3 算术编码的优势与局限

相比其他编码技术,算术编码的主要优势是压缩率高,特别适用于大量数据的压缩。同时,由于其动态的概率模型,算术编码能够更好地适应数据特性,提高压缩效率。然而,算术编码也有其局限性,例如计算复杂度高,需要更多的计算资源,且在处理某些类型的数据时可能会受到上下文模型的限制。

2. MATLAB GUI设计实现

2.1 MATLAB GUI设计基础

2.1.1 MATLAB GUI设计工具的介绍

MATLAB提供了一个强大的GUI设计工具,称为GUIDE(GUI Development Environment),它允许用户通过所见即所得的界面编辑器快速创建用户界面。GUIDE集成了各种控件,比如按钮、文本框、滑块和图形等,设计者可以利用这些控件拖放创建交互式界面。此外,GUIDE支持快速访问Matlab的功能,比如数组操作、图像处理、数据分析等,是开发科学计算和工程应用用户界面的理想选择。

2.1.2 界面布局与组件使用技巧

在设计MATLAB GUI时,用户界面的布局和组件的选择尤为重要。布局应当直观、合理,确保用户可以轻松地使用各项功能。组件应根据实际需求选择,如按钮用于执行操作,文本框用于输入数据等。技巧在于合理利用空间,组件之间要保持适当的距离,避免过于拥挤,以提高用户体验。

% 示例:GUIDE界面的布局代码

% 创建一个GUIDE布局GUI

h.fig = figure('Name', 'Simple GUI', 'NumberTitle', 'off', 'Resize', 'off', 'Position', [100, 100, 300, 200]);

% 添加一个按钮组件

h.button = uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', 'Click Me', ...

'Position', [120, 120, 80, 40], ...

'Callback', @button_callback);

% 添加一个静态文本组件

h.text = uicontrol('Style', 'text', 'String', 'Hello, World!', ...

'Position', [100, 50, 200, 50]);

2.2 MATLAB事件驱动编程

2.2.1 GUI事件响应机制

MATLAB GUI是基于事件驱动的编程模型。每个GUI组件都可以响应特定的事件,比如按钮点击、文本输入、窗口关闭等。事件驱动编程允许开发者编写回调函数来响应用户的交互操作。回调函数在事件发生时被触发,执行相关的代码逻辑。

2.2.2 回调函数的设计与实现

回调函数是事件响应的核心。设计回调函数时要明确函数的输入输出以及功能,确保事件发生时能够正确响应。通常,回调函数会根据触发事件的组件类型和状态来执行不同的操作。

% 示例:按钮点击事件的回调函数

function button_callback(hObject, eventdata)

disp('Button was clicked!');

% 在这里可以添加更多复杂的事件处理逻辑

end

2.3 MATLAB GUI数据交互处理

2.3.1 数据的输入与输出控制

在MATLAB GUI中,用户输入的数据需要通过界面组件进行处理并输出。对于简单的文本输入,可以使用文本框(uicontrol of ‘edit’ style);对于复杂的数据类型,如矩阵,则可能需要使用表格(uitable)或者专用的图形组件,如坐标轴(axes)来显示。

2.3.2 界面与后台数据的同步技术

GUI设计时,后台数据和界面数据需要保持同步。当用户在界面上做出更改时,后台数据应该实时更新。反之,后台数据的更新也应该能够反映在用户界面上。为此,可以利用回调函数在数据变化时同步界面状态,或者使用定时器(timer)来周期性地检查数据状态。

% 示例:定时器更新界面上的数据

t = timer('ExecutionMode', 'fixedRate', 'Period', 1, 'TimerFcn', @update_data);

start(t);

% 更新函数

function update_data(~, ~)

% 这里编写更新界面数据的逻辑代码

end

通过以上各节对MATLAB GUI设计实现的介绍,我们可以了解MATLAB提供了一套完备的工具和函数,使得开发者可以轻松创建功能丰富的用户交互界面。下面的章节将介绍输入数据的准备与预处理以及如何与概率模型结合,实现算数编码的完整流程。

3. 输入数据与概率模型设置

3.1 输入数据的准备与预处理

在算数编码的实现过程中,输入数据的质量直接影响编码的准确性和效率。因此,数据的准备与预处理是至关重要的一步。

3.1.1 数据格式的标准化

数据格式的标准化是指将输入数据转换成一种统一的格式,以便于后续处理。常用的标准化格式包括文本文件、二进制文件以及数据库记录等。标准化的目的在于确保数据的可读性和一致性,便于数据处理和分析。

例如,在处理自然语言文本数据时,我们通常需要去除无意义的字符(如标点符号)、统一大小写、以及删除不必要的空白。这可以通过编程语言中的字符串处理函数来实现。例如,Python中的正则表达式库可以用来实现复杂的文本清洗任务。

import re

def standardize_text(text):

# 移除标点符号

text = re.sub(r'[^\w\s]', '', text)

# 将文本转换为小写

text = text.lower()

# 移除多余的空白字符

text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip()

return text

3.1.2 数据的分割与标记

在数据预处理的另一重要环节是对数据进行分割与标记,尤其是在处理序列数据时。序列数据可以是时间序列、文本序列或其他任何有序集合。序列分割是指按照一定的规则将长序列拆分为短序列,这有助于模型更好地捕捉局部特征。而标记则是给数据赋予某种形式的标签,例如在文本处理中,单词或者短语的标记可以用来表示词性。

在实际应用中,自然语言处理(NLP)的词法分析器(Tokenizer)就是对文本进行分割与标记的典型工具。例如,NLTK库提供了多种语言的Tokenize方法。

from nltk.tokenize import word_tokenize

text = "Natural language processing (NLP) is a field of computer science, artificial intelligence, and linguistics concerned with the interactions between computers and human (natural) languages."

tokens = word_tokenize(text)

print(tokens)

输出结果将展示经过标记的单词序列。

3.2 概率模型的构建

概率模型是算数编码的核心部分,为编码过程提供了重要的数学基础。它使得每一个可能的输入数据序列都有一个对应的概率值,并据此分配一个编码区间。

3.2.1 概率分布的选择与适用场景

不同的概率分布适用于不同的场景。例如,在处理自然语言文本数据时,泊松分布、多项式分布等离散分布模型是常见的选择。泊松分布适用于处理事件在固定时间间隔或空间间隔内发生次数的统计模型,而多项式分布适用于描述多个不同事件发生次数的概率分布。

在选择概率模型时,需要考虑数据的特性以及编码的效率。如若数据呈现明显的偏态分布,则应选择更能贴合数据特征的分布模型,以提高编码效率和准确性。

3.2.2 概率模型参数的估计与优化

参数估计是构建概率模型的关键步骤,其准确性直接影响到算数编码的效果。常用的参数估计方法包括最大似然估计(MLE)和贝叶斯估计。MLE倾向于选择使得观测数据出现概率最大的参数,而贝叶斯估计则考虑参数的先验知识,通过后验概率来估计参数。

在实际操作中,可能需要使用数值方法或者优化算法来找到最佳的参数值。梯度下降法、牛顿法等优化算法经常用于此目的。以梯度下降法为例,代码块展示了如何使用它来估计一组数据的泊松分布参数。

import numpy as np

# 模拟数据

data = np.random.poisson(3, size=1000)

lambda_ = 1.0

learning_rate = 0.01

def poisson_pdf(x, lambda_):

return np.exp(-lambda_) * (lambda_ ** x) / np.math.factorial(x)

# 梯度下降法更新lambda参数

while True:

lambda_grad = sum(data - lambda_) / len(data)

new_lambda = lambda_ - learning_rate * lambda_grad

if abs(new_lambda - lambda_) < 1e-6:

break

lambda_ = new_lambda

print(f"Estimated lambda: {lambda_}")

3.3 概率模型与算数编码的结合

概率模型与算数编码的结合是实现高效编码的关键。通过概率模型,可以为每个输入数据序列分配一个概率值,并据此计算出编码区间。

3.3.1 概率模型在编码中的应用

在算数编码中,每个数据序列的概率值通过概率模型计算得到,然后根据概率值来确定其编码区间。概率值越高,代表这个数据序列出现的可能性越大,其编码区间也就越小。相反,概率值低的数据序列则拥有更大的编码区间。

为了将概率模型有效地融入算数编码过程,需要考虑数据序列的实际概率分布,并选择合适的算数编码算法来匹配这种分布。例如,使用哈夫曼编码对于某些具有固定概率分布的数据序列非常有效,但对于概率分布动态变化的数据序列,算数编码则更加适用。

3.3.2 模型参数更新对编码效率的影响

在编码过程中,模型参数的更新能够动态地调整编码区间。如果参数估计得当,编码效率可以得到显著提升。然而,参数更新同时也可能引入额外的计算开销,因此需要在计算效率和编码效率之间找到一个平衡点。

举个例子,在处理连续数据时,模型参数可能需要频繁更新以适应数据的变化,此时可以采用自适应的算数编码算法。自适应算法不需要预先知道概率模型的所有参数,而是通过逐步观察输入数据来动态更新参数。这样做的优点是编码器和解码器可以仅依赖输入序列而不需其他附加信息,但其缺点是可能需要更多的时间和计算资源。

# 自适应算数编码参数更新示例

# 以下代码描述了如何在编码过程中动态更新概率模型参数

# 注意:这里仅为伪代码,用于说明参数更新的概念

model_parameters = initialize_parameters()

for each symbol in input_sequence:

model_parameters.update(symbol)

coding_interval = calculate_interval(model_parameters)

# ... 进行编码操作 ...

通过不断的实践和实验,我们可以发现最优的模型参数更新策略,从而实现既高效又准确的算数编码。

【内容结构】

1. 章节标题和内容必须遵循 Markdown 格式,用”#”表示章节结构层次。

2. “##”开始的为二级章节,该章节内含有更小的子章节内容,要求字数不少于1000字。

3. “###”和”####”分别为三级和四级章节,该章节内容要求至少6个段落,每个段落不少于200字。

4. 第二级章、第三级章、第四级章节中:一定要有表格、mermaid格式流程图至少出现 1 次。

5. 第二级章、第三级章、第四级章节中:一定要有代码块每个代码块后面必须有逻辑分析和参数说明等扩展性说明。

6. 必须展示处所有Markdown章节。

7. 代码、mermaid流程图、表格至少出现3种。

8. 有代码块的内容,代码块中或者代码段的后面,给出代码逻辑的逐行解读分析。

4. 编码区间更新与二进制表示

4.1 编码区间的基本操作

4.1.1 区间划分与选择策略

算数编码的核心在于将一个长消息映射到一个[0,1)区间中的一个点,这个区间的划分和选择策略直接关系到编码的效率和精度。区间划分应基于当前消息的概率模型,每个字符的出现概率决定了它所占区间的大小。

为了选择合适字符并更新区间,算法会根据概率模型中的字符概率分布来决定哪些字符是“候选”的。通常,这个策略会选择一个概率高于某个阈值的字符集合,这样可以确保编码过程中能有效缩小区间。

在概率模型中,每个字符对应一个区间范围,编码器通过累积概率值来确定当前区间的上下界。例如,字符 A 可能对应区间 [0.1, 0.3) ,而 B 可能对应 [0.3, 0.6) 。选择字符实际上是在选择这个区间的某个部分。

区间更新是一个持续的过程,一旦选择一个字符,当前的区间将按照该字符的概率区间进行收缩,之后的编码将基于这个更新后的区间继续进行。算法需要保证,随着编码过程的进行,区间的长度应该逐渐减小,以避免过度的二进制位消耗。

4.1.2 区间收缩与更新过程

区间收缩是算数编码中的一个关键步骤,它确保了随着编码的进行,可以不断减小当前的区间长度,从而达到高效编码的目的。区间收缩通常依据以下步骤进行:

- 确定当前区间的上下界,记为

[low, high)。 - 根据概率模型,确定所选字符的区间范围,记为

[low_char, high_char)。 - 更新当前区间,新的区间变为

[low + (high - low) * low_char, low + (high - low) * high_char)。

这个过程可以看作是将当前区间缩放并移动到字符区间中去。在每次更新之后,区间长度会缩小,但这个过程必须保证算法的可逆性,即在解码时能够恢复原始的消息。

更新过程中,区间长度的减小必须足够缓慢以确保足够的编码精度。如果更新得太快,可能会导致精度损失,而更新得太慢,则会增加不必要的二进制位数。

4.2 区间到二进制的映射

4.2.1 编码区间的二进制转换规则

将编码区间映射到二进制表示是算数编码的最终步骤,它涉及到将区间 [low, high) 映射为一个唯一的二进制数串。转换规则是基于当前区间范围和已编码的二进制序列之间的关系来定义的。

假设我们有一个当前区间 [low, high) 和一个已编码的二进制序列,我们的目标是找到一个规则,它能够将区间中的任意点映射到二进制串上。典型的映射规则如下:

- 将区间中点作为当前编码点,计算其二进制形式。

- 根据区间位置,确定二进制位是0还是1。

这个规则涉及到将区间长度分为两部分,一部分是当前点到区间下界的部分,另一部分是区间上界到当前点的部分。如果当前点接近下界,则二进制位为0,反之为1。

映射规则的精确性对于编码质量至关重要,因为任何误差都可能导致解码失败,使得原始数据无法被恢复。此外,映射过程中可能需要对二进制位进行四舍五入或舍入到固定精度,以防止无限精度的问题。

4.2.2 二进制表示的精度和优化

在算数编码中,二进制表示的精度对于编码效率和数据完整性都至关重要。在实际应用中,需要对精度进行仔细的权衡和优化,以确保在不损失过多信息的前提下,使编码尽可能高效。

在有限的存储空间和计算资源的限制下,编码算法通常需要对二进制位数进行限制。例如,如果消息很大,那么理论上需要的二进制位数可能是无限的。然而,我们可以设定一个阈值,例如只保留前20位小数,这样就能保证编码过程既高效又足够精确。

优化二进制表示的精度可以采取以下策略:

- 截断策略 :在达到一定位数后截断二进制表示,避免无限长度。

- 量化策略 :将连续值映射到有限的离散值集中,以降低位数。

- 层次化表示 :采用多层次的二进制表示,每一层使用不同精度,以适应不同部分的编码需求。

通过优化,我们可以控制编码后的数据大小,同时尽量减少精度损失。例如,可以通过编码效率评价指标来评估不同策略对编码性能的影响,并通过实验分析选择最优方案。

4.3 编码效率与性能分析

4.3.1 算数编码的效率评价指标

算数编码的效率可以通过多个指标来进行评价,其中最主要的是编码效率和压缩比。编码效率通常是指编码后的二进制序列与原始数据序列的长度比值。压缩比则是原始数据大小与压缩后数据大小的比值。这两个指标衡量的是编码算法在减少数据大小方面的性能。

另一个重要的指标是编码和解码的时间复杂度,它决定了算法在处理大量数据时的适用性。如果时间复杂度过高,那么即使压缩比很高,编码过程也可能变得不切实际。

此外,算法的内存使用也是评价指标之一。在嵌入式系统或资源受限的环境中,内存消耗是限制编码效率的重要因素。有效的内存管理可以提高算法的整体性能。

4.3.2 性能优化方法及案例分析

为了提升算数编码的性能,可以采取多种优化方法。在编码效率方面,可以尝试改进概率模型,或者调整区间更新策略以更精确地反映字符出现的概率。例如,通过增加模型的复杂性来更好地适应数据的变化。

在时间复杂度方面,可以通过算法优化来减少计算量,比如采用快速的概率区间计算方法,或者优化区间更新过程以减少除法和乘法操作。这些优化方法可以显著减少算法的运行时间。

对于内存使用,可以设计更高效的数据结构来存储概率模型和区间信息。此外,可以考虑使用延迟计算策略,在需要时才进行计算,而不是在编码开始前就计算出所有可能的区间和概率值。

案例分析方面,可以通过比较不同优化措施在实际编码任务中的表现来进行。例如,对比在标准的文本压缩任务中,应用优化前后的编码算法在压缩比、运行时间和内存使用方面的差异。

实际案例中,我们可以看到一些优化措施能够在保持压缩比的同时降低时间复杂度,或者在不显著增加时间复杂度的情况下提升压缩比。这样的案例分析有助于更好地理解算数编码的性能优化潜力。

5. 解码过程和原始数据恢复

在算数编码的上下文中,解码过程是编码过程的镜像,它允许从编码后的二进制序列恢复出原始数据。这一章将详细探讨解码原理、步骤、技术实现及其优化。

5.1 解码过程的原理与步骤

解码过程本质上是编码过程的逆过程,需要严格遵循算数编码的原理,以确保能够正确还原原始数据。

5.1.1 解码过程与编码过程的对称性

算数编码解码的关键在于保持与编码过程的对称性。这意味着解码器需要知道编码时所使用的概率模型,并且按照相同的顺序执行解码步骤。每个解码步骤都涉及从当前区间内选择一个符号,然后将区间缩小到与该符号相关的子区间,直到恢复出原始数据序列。

5.1.2 解码步骤的详细解析

解码步骤可以概括为以下步骤:

- 初始化区间 :使用编码结束时的区间范围和二进制序列。

- 符号解码 :从区间中解码出一个符号,这通常涉及到从区间范围中找到相应的概率阈值。

- 区间更新 :将当前区间缩小到与新解码出的符号相关的子区间。

- 重复操作 :重复步骤2和3直到整个二进制序列被处理完毕。

- 输出数据 :输出解码出的符号序列,这应与原始数据序列一致。

解码过程的每一步都依赖于精确的数学计算,必须谨慎执行以避免累积误差。

5.2 二进制序列到原始数据的转换

5.2.1 二进制序列的解析与区间映射

在开始解码前,二进制序列需要被正确解析。每个二进制位或位组(取决于所用的编码策略)会映射回原始数据中的一个符号。区间映射的过程是解码的核心,它要求解码器能够准确识别并选择出正确的概率区间。

5.2.2 原始数据恢复的准确性验证

为了验证解码的准确性,可以通过对比编码前后的数据进行检查。此外,对于编码器和解码器中的概率模型,还应进行同步测试以确保它们的参数保持一致。

5.3 算数解码的实现与优化

5.3.1 解码算法的编程实现

在编程实现解码算法时,关键是要确保算术运算的精确性和效率。以下是一个简化的伪代码示例,说明解码过程:

Initialize lower_bound and upper_bound with the original coding interval

For each bit in the encoded binary sequence:

Decode the next symbol based on the current lower_bound and upper_bound

Determine the new lower_bound and upper_bound based on the probability of the decoded symbol

Update the interval with new values

End for

5.3.2 解码性能优化与错误处理

解码性能的优化可能包括减少不必要的计算、优化区间更新过程或使用更高效的数据结构。错误处理应包括对二进制序列的完整性校验,以及在符号解码过程中的异常处理机制。

在实际的编程实现中,工程师应仔细调试并测试他们的代码以确保在各种数据集上都能保持高效的性能。特别是当遇到错误的编码数据时,解码器需要能够优雅地处理异常情况,并提供足够的信息以便于问题诊断。

在下一章节中,我们将深入探讨算数编码工具的交互式演示,以及如何利用这种工具进行教育和传播工作。

简介:算数编码是一种高效的数据压缩方法,适用于多媒体数据、文本和图像等。此项目涉及使用MATLAB图形用户界面(GUI)创建一个算数编码工具,用户可通过交互式界面输入数据、设置概率模型,并观察压缩过程和结果。基本原理是将编码区间[0, 1)根据输入符号的概率进行划分和细化。MATLAB中的实现包括概率模型的建立、编码和解码过程,以及用户界面的设计。

更多推荐

已为社区贡献2条内容

已为社区贡献2条内容

所有评论(0)